La sécheresse menace, malgré les pluies printanières

Malgré les précipitations des dernières semaines sur plusieurs régions, une large majorité des nappes phréatiques françaises restent à des niveaux préoccupants, confirmant les prévisions d'une nouvelle sécheresse estivale, selon le dernier bulletin de situation publié par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ce 17 mai. Le gouvernement a pour sa part présenté un nouveau "Guide sécheresse", qui indique aux préfets les mesures de restrictions d'usage de l'eau à prendre en fonction des quatre différents degrés d'alerte (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).

© Ministère de la transition écologique

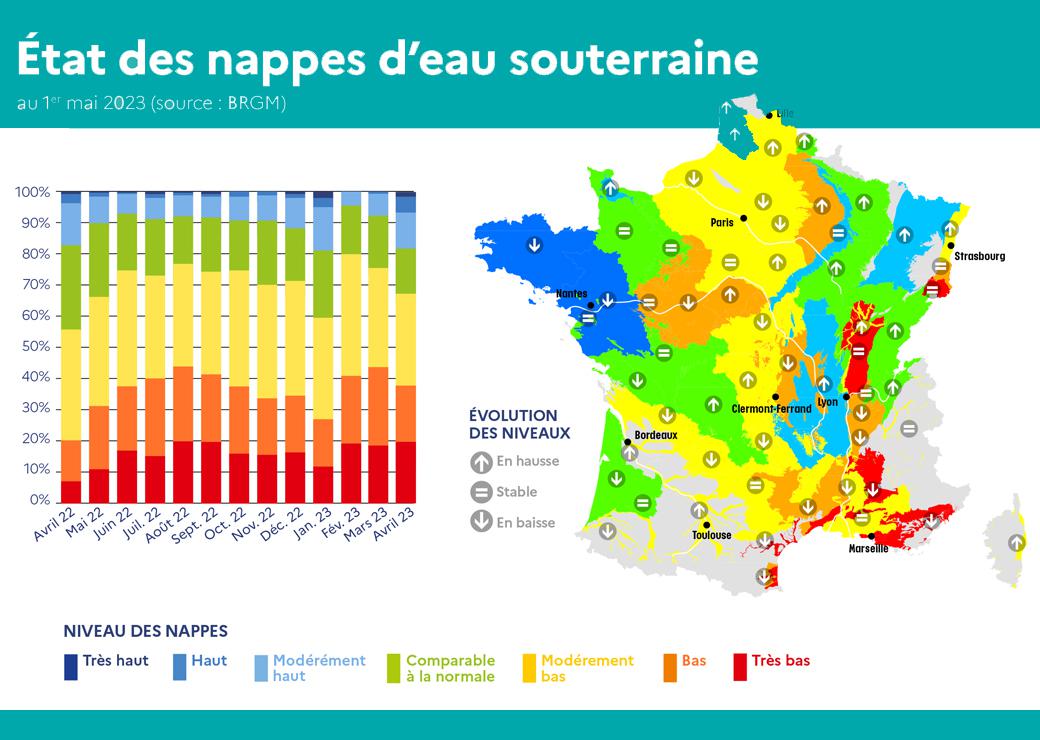

La pluie est arrivée trop tard pour écarter les risques de sécheresse estivale. Au 1er mai, 68% des nappes sont toujours à des "niveaux modérément bas à très bas", dont 20% à des niveaux très bas, a annoncé ce 17 mai le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), à l'occasion de la publication de son bulletin hydrogéologique mensuel. 17% seulement des réserves d'eaux souterraines présentent des niveaux au-dessus des normales.

Situation difficile dans le tiers sud du territoire

"En mars et en avril 2023, le cumul de précipitations a été excédentaire sur une grande partie du territoire" ce qui a eu "un impact bénéfique" des deux tiers nord du territoire (Massif armoricain, littoral de la Manche, région Grand Est) mais "la situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays", souligne l'organisme public. "Sur le tiers sud du territoire, la situation est stable ou se dégrade", relève-t-il. C'est le cas pour le Bassin aquitain, le pourtour méditerranéen et le couloir Rhône-Saône.

Il y a un mois, 75% des nappes étaient à des niveaux modérément bas ou très bas, rendant "avéré" le risque de sécheresse estivale pour certaines régions. La situation est certes un peu meilleure, mais toujours très loin d'écarter le spectre d'une nouvelle sécheresse à l'été, qui pourrait même être pire que celle de l'an dernier, pourtant déjà exceptionnelle. "La situation en début de printemps est plus déficitaire que l'année dernière", où seulement 58% des nappes étaient sous les normales en avril, insiste le BRGM.

"Risque très probable de sécheresse" dans 26 départements

Pour le ministère de la Transition écologique, 26 départements sont en "risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été". La plupart sont situés sur le pourtour méditerranéen, le couloir rhodanien et dans le bassin parisien. La priorité du gouvernement reste de sécuriser l'accès à l'eau potable. Selon le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, "2.000 communes" sont "fragiles" de ce point de vue et "environ 400 opérations de travaux" ont été entreprises pour pallier ce risque. Malgré tout, bien que nous ne soyons qu'à la mi-mai "nous avons aujourd'hui des communes qui sont alimentées par citerne ou par bouteille, en particulier dans les Pyrénées-Orientales et dans certains autres départements, pour des petites quantités", a indiqué le ministre lors d'un point presse.

Vingt départements connaissent déjà des restrictions d'usage de l'eau sur tout ou partie de leur territoire, selon le site gouvernemental Propluvia, dont cinq sont au stade maximal de "crise" : la quasi-totalité des Pyrénées-Orientales et quelques territoires du Var, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Loiret. Après un été 2022 caniculaire et un déficit de pluies hivernales, vingt-six départements font face à un risque "très probable" de sécheresse d'ici la fin de l'été, selon le gouvernement. Le risque est "probable" pour la majorité du reste du territoire, à l'exception du Grand Ouest, et du Grand Est.

Pluies arrivées trop tardivement

Pourtant, contrairement au printemps 2022, l'Hexagone a cette année été particulièrement arrosé en mars et en avril, notamment dans la partie nord du pays. "Ces pluies ont permis d'engendrer des épisodes de recharge et de repousser le début de la période de vidange sur les secteurs les plus arrosés", note le BRGM. Mais ces pluies sont arrivées trop tardivement pour recharger les nappes dans une situation dégradée depuis plus d'un an, alors que la végétation printanière est déjà sortie et absorbe une bonne partie de l'humidité.

De plus, elles interviennent à l'issue d'un automne et d'un hiver particulièrement secs qui ont empêché une bonne reconstitution des eaux souterraines. Et surtout les précipitations du printemps ne sont pas tombées partout. Dans le sud de la France, les pluies infiltrées en profondeur "ont été insuffisantes voire inexistantes", rappelle le BRGM. Ainsi, les nappes du Roussillon "connaissent une situation inédite" avec des points affichant des "niveaux historiquement bas", de même que les nappes de Provence et de Côte-d'Azur.

Pour les prochaines semaines, le BRGM prévoit une dégradation. Pour mai, "en l'absence de précipitations suffisantes, la vidange devrait se généraliser à l'ensemble des nappes. Les niveaux devraient alors rester en baisse et la situation devrait se dégrader" plus ou moins rapidement selon les régions.

Nouvelles consignes destinées aux préfets

Après la présentation fin mars d'un plan Eau comportant une cinquantaine de mesures pour tenter de se préparer à une nouvelle sécheresse estivale, le gouvernement a présenté ce 17 mai un nouveau Guide sécheresse qui précise notamment les consignes à destination des préfets concernant les restrictions d'usage de l'eau à prendre en fonction des quatre différents degrés d'alerte (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). Ce document est l'actualisation de la première version publiée en 2021 pour mettre fin à une situation "où c'était un peu chaque territoire qui s'organisait comme il le souhaitait", a déclaré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. "Il s'agit d'un socle de restrictions, qui peut systématiquement être durci par les préfets en fonction de la réalité locale", a précisé le ministre lors d'une conférence de presse, citant en exemple les Pyrénées-Orientales, où la vente des piscines hors-sol a été interdite.

Ainsi, selon les nouvelles règles adressées par le gouvernement aux préfets, les terrains de sport et les hippodromes nécessaires aux principales compétitions ne pourront plus être arrosés en journée dans les territoires en état de "crise sécheresse". L'arrosage est déjà totalement interdit sur les terrains sportifs dans les territoires concernés par des arrêtés de "crise sécheresse", mais les terrains d'entraînements et de compétitions "à enjeu national ou international" bénéficiaient auparavant d'une dérogation complète. Cette dérogation devra désormais "prévoir un arrosage réduit de manière significative et interdit entre 9h et 20h", précise le nouveau "Guide sécheresse".

Au niveau de crise, les golfs continuent aussi de bénéficier d'une dérogation pour les seuls greens. Mais pour un arrosage désormais "réduit à 350 m3/semaine maximum par tranche de 9 trous" tout en assurant une "réduction d'au moins 80% des volumes habituels", contre au moins 70% auparavant.

Les autres restrictions, qui portent notamment sur l'arrosage des espaces verts, des potagers ou des cultures, sur le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines, restent quasiment inchangées. L'arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts est interdit entre 11h et 18h au niveau alerte et totalement interdit aux niveaux alerte renforcée et crise, cette dernière mesure s'appliquant aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises et aux particuliers. Mais une dérogation est désormais possible, de 20h à 9h, pour les "arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans", contre un an auparavant. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées sont interdits dès le niveau alerte, sauf s'ils sont réalisés par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel. A partir du niveau alerte renforcée, le remplissage et la vidange des piscines ouvertes au public sont interdits. Quant à l'irrigation par aspersion des cultures, elle est interdite entre 11h et 18h au niveau alerte, prohibée entre 9h et 20h au niveau alerte renforcée et totalement interdite au niveau crise. L'irrigation localisée (goutte à goutte, notamment), plus économe en eau, est autorisée aux niveaux alerte et alerte renforcée mais interdite elle aussi au niveau crise, sauf pour les semences et plants.

Le "parcours du combattant" des communes contre les fuites d'eauEn France, un litre d'eau potable sur cinq est perdu dans les fuites. Une situation qualifiée d'"inacceptable" par Emmanuel Macron lors de la présentation du Plan eau, rejoint sur ce point par bon nombre d'élus. Mais le défi, notamment financier, s'avère de taille pour certaines collectivités qui tentent de s'organiser avant le retour des sécheresses estivales. Dans l'Ain, "on avait fait le constat que le taux de renouvellement des canalisations était insuffisant, et surtout que les plus petits syndicats et les communes isolées avaient du mal à faire face aux travaux, donc elles ne les faisaient pas", note Jean-Yves Flochon, vice-président du conseil départemental, qui a décidé d'augmenter ses aides pour inciter à résorber les fuites. "Aujourd'hui on doit renouveler à peu près 1% des canalisations par an. Donc (si on reste à ce rythme), il faudra 100 ans pour tout changer", d'où la nécessité d'accélérer, explique l'élu. Le "Plan eau" du gouvernement comprend 180 millions d'euros annuels pour aider les communes les plus vulnérables à résoudre le problème, "fruit d'un sous-investissement historique" dans les réseaux, dont la majorité date des années 60. Parmi les 170 "points noirs", où les taux de fuites sont supérieurs à 50%, la commune corse de Rutali a lancé les rénovations en 2007-2008, mais "c'est un parcours du combattant" et "ça coûte excessivement cher", affirme son maire Dominique Maroselli. "Il faut avoir la foi. Le Plan eau, c'est très bien, mais rendez-vous compte : 180 millions d'euros, 2.000 communes, faites le calcul ! La démarche est bonne, mais ça ne fait pas beaucoup". Quand, en 2020, l'Etat a imposé la reprise de la gestion de l'eau potable par les agglomérations, les communes concernées ont adopté un plan prévoyant 200 millions d'euros en 10 ans pour mettre aux normes le réseau. "Mais il en faudra peut-être 300 ou 350 millions", assure Christophe Rivenq, le président d'Alès Agglomération. Ce 17 mai, le gouvernement a, lui, assuré que depuis la sécheresse de l'été dernier, "il y a eu 340 opérations, qui représentent 70 millions d'euros de travaux qui ont permis de sécuriser l'eau potable" et de moderniser les réseaux, ajoutant que "100 millions d'euros supplémentaires ont été dégagés" pour permettre de les continuer. En 2020, le volume total des fuites en France représentait près de 937 millions de m3, soit la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants, selon l'administration. Les causes sont multiples : âge des canalisations, corrosion, vieillissement des joints, types de raccordement aux maisons... Et la sécheresse qui aggrave les fuites en détériorant les sols, indique Veolia, l'un des principaux gestionnaires de l'eau en France. "La canicule de l'an dernier a généré une demande d'innovation et de solution des collectivités qui veulent éviter d'avoir à imposer des restrictions d'usage", ajoute l'entreprise qui a mis en place des surveillances des fuites via des capteurs sonores et des chiens renifleurs. De leur côté, les communes tentent de réagir chacune à sa manière. La métropole lyonnaise a repris en main la gestion de l'eau, longtemps confiée au privé : "aujourd'hui, 15% de l'eau distribuée disparaît dans les sols, soit 33.000 litres chaque jour", indique la collectivité qui prévoit de "remplacer chaque année une quarantaine de kilomètres sur les 4.100 du réseau". A Alès (Gard) et Saint-Paul-de-Tartas (Haute-Loire), des travaux sont en cours. "Nous nous sommes rendu compte au fur et à mesure de la vétusté de l'ancien réseau datant de 1966 qui lâchait, avec beaucoup de fuites diffuses. Si nous n'avions pas anticipé, nous serions aujourd'hui contraints d'alimenter certains foyers par citernage", explique la maire Marie-Laure Mugnier. Elle a dû recourir à l'emprunt et augmenter les factures d'eau pour trouver une partie des 1,2 million d'euros nécessaires. "En augmentant le prix du mètre cube, on fait baisser la consommation, ce qui est bien, mais on diminue aussi nos revenus et notre capacité à investir dans le réseau. C'est un cercle vicieux", note toutefois le président de l'agglomération d'Alès. D'autres misent sur la technologie. Suresnes (Hauts-de-Seine) a effectué en 2022 un diagnostic de ses canalisations, posées entre 1925 et 1957, via un robot, le PipeDiver de la société Xylem. Ce dispositif a toutefois un coût élevé (600.000 euros). Toutes les communes ne pourront pas se l'offrir. AFP |