Services publics d'eau et d'assainissement : prix en légère hausse et taux de gestion intercommunale en forte progression

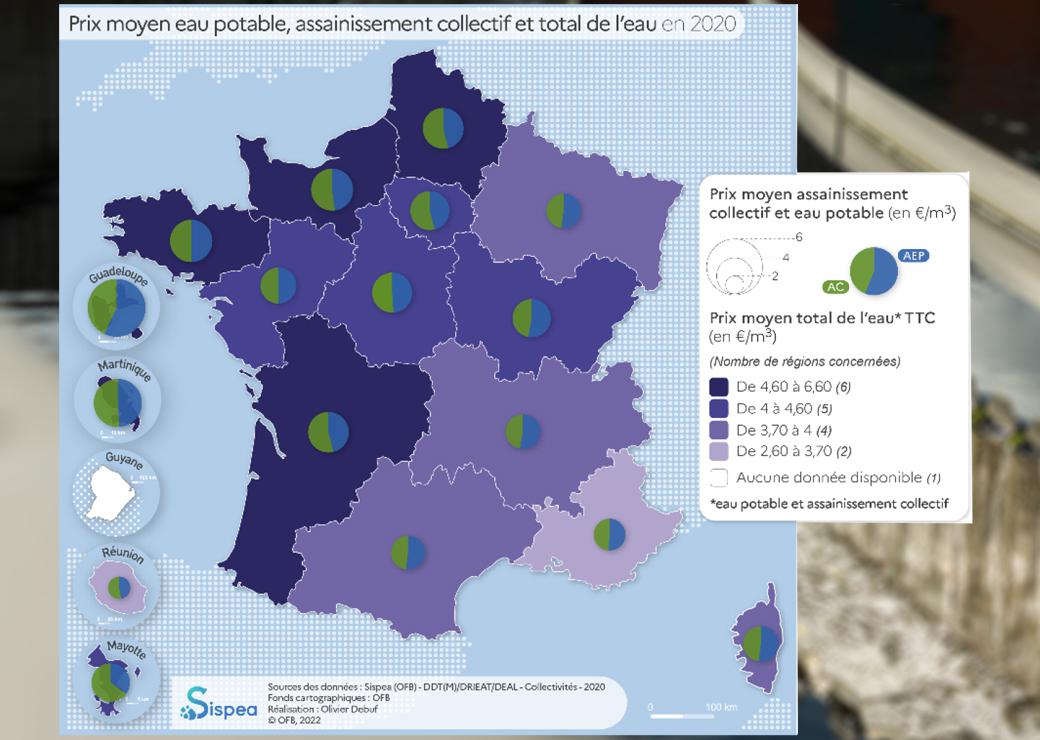

Établi à partir de données publiées par les collectivités organisatrices sur l'exercice 2020, l'édition 2022 de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement montre une légère hausse du prix global moyen de l'eau, qui était de 4,3 euros/m³ au 1er janvier 2021. C'est dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest qu'il reste le plus élevé. Le rendement moyen du réseau de distribution d’eau potable, à l’échelle nationale, est resté stable (80%), de même que la proportion de services non conformes (20%). En termes de gouvernance, le taux de gestion intercommunale a connu une forte progression entre 2019 et 2020.

© Sispea et Adobe stock

Pour une consommation de 120 m³, le prix global moyen de l’eau TTC (redevances comprises) au 1er janvier 2021 a atteint 4,3 euros/m3, dont 2,11 euros/m3 pour l'eau potable et 2,19 euros/m3 pour l'assainissement collectif, selon l'édition 2022 du rapport de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement qui vient de paraître. Mis en œuvre par l’Office français de la biodiversité avec l’appui des services de l’État, ce douzième rapport, qui a vocation à présenter un panorama de l’organisation et de la performance des services publics d’eau, d’assainissement collectif et non collectif, a été établi à partir des données publiées par les collectivités organisatrices sur l’exercice 2020.

Prix plus élevé dans les collectivités entre 1.000 et 50.000 habitants

En légère hausse sur un an - il représentait 4,19 euros/m3 au 1er janvier 2020 -, ce prix global moyen représente une facture de 516 euros/an, soit 43 euros/mois pour l’abonné (43 euros/mois ou 1,89% du budget). Les collectivités de taille intermédiaire (entre 1.000 et 50.000 habitants) sont celles qui affichent en moyenne le tarif le plus élevé (entre 4,25 et 4,66 euros/m3). En moyenne, les tarifs affichés par les très petits (moins de 1.000 habitants) et les très grands services (plus de 50.000 habitants) sont respectivement de 4,07 et 4,25 euros/m3. De manière générale, le prix moyen présenté par les communes (3,95 euros/m3) est inférieur au prix moyen présenté par les EPCI (4,35 euros/m3). Par ailleurs, le prix moyen présenté par les services en régie (4,13 euros/m3) est inférieur de 5% à celui présenté par les services en délégation (4,28 euros/m3) mais cet écart se resserre en 2020, constate l'Observatoire.

80% de la population bénéficie d'un prix de l'eau potable compris entre 1,6 euro/m3 et 2,72 euros/m3 et d'un prix de l'assainissement collectif, plus dispersé, compris entre 1,37 euro/m3 et 3,05 euros/m3. Pour une facture globale de l'eau, la part fixe représente en moyenne 13% du tarif, soit 64 euros/an, alors que la part variable représente 87% du tarif, soit 439 euros/an. Pour cette même facture, les taxes et redevances diverses pour compte de tiers (dont la TVA) représentent 21% du total (0,91 euro/m3) et les "charges directes" de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont respectivement évaluées à 37%, soit 1,60 euro HT/m3, et 41%, soit 1,78 euro HT/m3. En délégation de service public, la répartition des recettes "hors taxes et redevances pour compte de tiers" entre la collectivité et son délégataire est respectivement de 35% contre 65% pour l’eau potable et de 44% contre 56% pour l’assainissement collectif.

Écarts marqués entre régions

Les disparités territoriales restent importantes. Le prix global de l'eau est ainsi plus élevé dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest. En métropole, la Bretagne (4,86 euros/m3), la Normandie (4,81 euros/m³) et les Hauts-de-France (4,68 euros/m³) présentent les prix moyens les plus élevés et, à l’opposé, Provence-Alpes-Côte d’Azur (3,69 euros/m³), l’Occitanie (3,93 euros/m³) et le Grand-Est (3,96 euros/m³) présentent les prix moyens les plus faibles. Outre-mer, les écarts sont encore plus marqués. Le prix moyen est très élevé en Guadeloupe (6,52 euros/m³) tandis que la Réunion affiche le prix moyen régional le plus faible (2,66 euros/m³), toutes les données n'étant pas disponibles pour la Guyane en 2020. "De très nombreux facteurs liés au contexte local (complexité technique du service, provenance des eaux, sensibilité du milieu récepteur, dispersion de l'habitat, pression touristique, etc.), mais aussi à des choix politiques en matière d’investissements, de gestion et de qualité de service, contribuent à expliquer l’ensemble des écarts de prix", note le rapport.

Respect du décret "fuites" en amélioration continue

En termes de performance des services d’eau potable, l'évaluation des pertes dues aux fuites (1 litre sur 5 en moyenne) reste stable. Les indices de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) des réseaux d'eau et d'assainissement sont évalués respectivement à 100 et 62 points (sur un total de 120 points). Par rapport à l’année 2019, l’indice reste stable pour l’eau potable et diminue d’un point pour l’assainissement collectif. Le respect des dispositions du décret "fuites" du 29 janvier 2012 est également en amélioration continue, constate l'Observatoire : 8% des services d’eau potable sont non conformes quant à la production du descriptif détaillé de leur réseau (10% en 2019, 9% en 2018, 11% en 2017, 13% en 2016, 15% en 2015) sur la base de l’échantillon disponible dans le rapport (49 à 59% des services, couvrant 78 à 84% de la population). Le respect d’un rendement de réseau "seuil" (fixé dans le décret) par les collectivités n’est pas encore acquis pour environ 20% d’entre elles, soit un niveau équivalent à 2019 (contre 18% entre 2016 et 2018). Par ailleurs, le taux de renouvellement des réseaux d’eau potable est en légère augmentation depuis 2016 (0,59%), avec un taux évalué à hauteur de 0,63% en 2018, 0,66% en 2019 et 0,67% en 2020. Concernant l’assainissement collectif, le taux de renouvellement des réseaux est en légère baisse avec une estimation à hauteur de 0,46% en 2020 alors qu’il était de 0,47% en 2019.

Un taux de gestion intercommunale proche de 70% en 2020

Côté gouvernance, conséquence de la loi Notr du 7 août 2015, le regroupement des communes en intercommunalité s’est accéléré sur les dernières années. Alors qu'on comptait en 2010 24.033 collectivités pour 37.846 services, on dénombre dix ans plus tard14.211 collectivités (16% de moins qu’en 2019 et 41% de moins qu’en 2010) pour un total de 26.176 services comprenant 10.975 services d’eau potable, 12.623 services d’assainissement collectif et 2.578 services d’assainissement non collectif.

Le taux de gestion intercommunale, qui traduit la proportion de communes ayant transféré toutes leurs compétences eau et assainissement au niveau intercommunal, a connu une forte progression (+6,5 points de pourcentage) entre 2019 et 2020. Il est évalué à hauteur de 68,7% en 2020. Le sud-ouest, le nord, ainsi que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte sont plus engagés dans l’intercommunalité que le reste de la France, relève l'Observatoire.