Nappes phréatiques : une situation plutôt peu satisfaisante, contrastée et mouvante

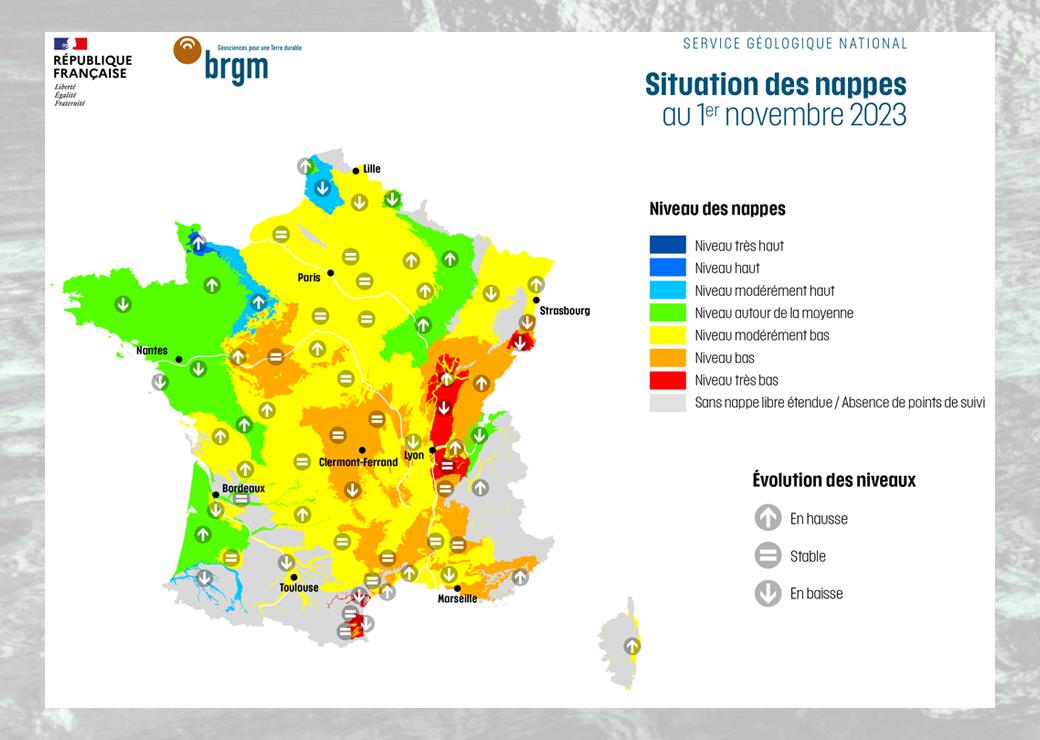

65% des niveaux des nappes phréatiques françaises étaient en dessous de la normale au 1ernovembre. Si les fortes pluies de ces 30 derniers jours ont parfois changé la donne, la situation est fortement contrastée. Les niveaux restent particulièrement préoccupants pour plusieurs nappes, singulièrement celles du pourtour ouest de la Méditerranée.

© Brgm et Adobe stock

Qualifier la situation des nappes phréatiques en cet automne n’est pas chose aisée. D’abord, parce que la situation est particulièrement contrastée de l’une à l’autre, en fonction non seulement des précipitations, mais aussi de leur nature, réactive (elles se chargent et déchargent rapidement) ou inertielle (à la cyclicité pluriannuelle, certaines devant attendre jusqu’à 3 mois pour que l’eau de pluie parvienne jusqu’à elles). Ensuite, parce qu’elle est singulièrement mouvante. À tel point que lors de la présentation de son bulletin de situation au 1er novembre – traditionnellement le dernier de l’année –, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a tenu à l’amender pour tenir compte des pluies parfois diluviennes de ces 30 derniers jours.

Situation peu satisfaisante au 1er novembre…

Au 1er novembre, la situation, jugée "peu satisfaisante", était à peine moins défavorable que celle de l’an passé : 65% des niveaux étaient "sous les normales", dont 18% à un niveau "très bas". Et globalement fort proche de celle constatée début octobre (voir notre article du 13 octobre) ou début juin (voir notre article du 15 juin). La "chaleur inédite" observée en octobre par Météo-France n’était guère de nature à rassurer, favorisant notamment une végétation active. L’établissement y relevait un "nombre inédit de dépassements du seuil des 30°C" dans l’Hexagone, dont un pic de 35,8°C dans les Pyrénées-Atlantiques, soit "la valeur la plus élevée jamais mesurée en France en octobre". Et si la recharge s’amorçait – "un peu tardivement" – dans 41% des points d’observation, le BRGM constatait une baisse des niveaux dans 30% d’entre eux, et une stabilisation dans les 29% restants.

… parfois modifiée par les pluies intenses des 30 derniers jours

Mais les intenses épisodes pluvieux de ces 30 derniers jours ont localement changé la donne. "C’est la première fois qu’il pleut autant en France en 30 jours" (du 18 octobre au 16 novembre), souligne Météo France. Les nappes réactives de Bretagne, de Charente, du Limousin, de Lorraine, de Champagne ou encore des Alpes voient ainsi leur niveau fortement monter. À tel point que le risque d’inondation par remontée de nappe est grand en Charente, même s’il est "ponctuel et localisé". Vu les faibles rechargements passés, le risque est en revanche très faible, pour ne pas dire exclu, pour les nappes inertielles, à l’exception de l’ouest du Pas-de-Calais. Particulièrement arrosé, ce territoire pourrait être confronté "à des inondations par remontée de nappe si la pluie devait continuer de tomber", indique le BRGM. Le risque de crue est également prégnant dans les nappes alluviales, qui accompagnent les cours d’eau, le haut niveau des nappes empêchant l’évacuation des précipitations.

Situation toujours préoccupante sur le couloir Rhône-Saône et le pourtour ouest de la Méditerranée

À l’inverse, les niveaux restent très bas dans les nappes inertielles du bassin parisien (même si la situation y est assez hétérogène), du sud de l’Alsace et plus encore du couloir Rhône-Saône. Mais le BRGM souligne que la situation la plus préoccupante – plus défavorable encore que celle de l’an passé – reste celle des nappes du Roussillon, des calcaires du massif des Corbières et des alluvions de l’Aude, où "cela fait deux ans qu’il ne pleut pas assez", voire pas du tout. La consultation du site Propluvia montre d’ailleurs que les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault sont quasi intégralement placés en zone de crise ou d’alerte renforcée pour sécheresse.

Six mois décisifs

À ce stade, le BRGM insiste sur le fait qu’aucune projection ne peut être faite pour l’été prochain. Pour les nappes réactives, il importe qu’elles soient au plus haut le plus tard possible, au début du printemps. Leur relative bonne situation actuelle ne constitue donc en rien une assurance. Et pour les nappes inertielles, au cycle pluriannuel, tout dépendra de l’importance des précipitations à venir d’ici le printemps, sachant que la plupart partent de loin. "La sobriété se prépare maintenant et sur le long terme", argue ainsi le ministère de la Transition écologique, qui organisait ce 16 novembre un événement sur le volet sobriété du plan eau "qui peut sembler décalé avec les précipitations que nous connaissons". Et de rappeler que l’étude Explore2 table dans tous les cas "sur une baisse de 10 à 40% des débits des cours d’eau dans les 50 ans à venir". Le ministère entend donc "impulser une dynamique plus forte", visant singulièrement "les Français dans leur quotidien". La communauté urbaine de Dunkerque y était notamment mise à l’honneur pour son action jugée "avant-gardiste et exemplaire" par le cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, Sarah El Haïry, que ce soit "en termes de tarification, de lutte contre les fuites ou d’accompagnement des usagers".

Une usine expérimentale de traitement des eaux usées en eau potable inaugurée en VendéeUn site expérimental en France de traitement des eaux usées pour les transformer en eau potable a été inauguré ce 16 novembre aux Sables-d'Olonne (Vendée), a constaté une journaliste de l'AFP. Cette unité d'affinage va fonctionner à blanc pendant un an en rejetant l'eau filtrée et désinfectée sur place en mer. "Il s'agit de tester le modèle et de réaliser un maximum d'analyses pour montrer que cela fonctionne et que c'est réplicable", a expliqué Denis Guilbert, directeur général du syndicat d'alimentation Vendée Eau, initiateur de ce programme inédit appelé Jourdain. |