Le service public départemental de l’autonomie entre dans sa phase de généralisation

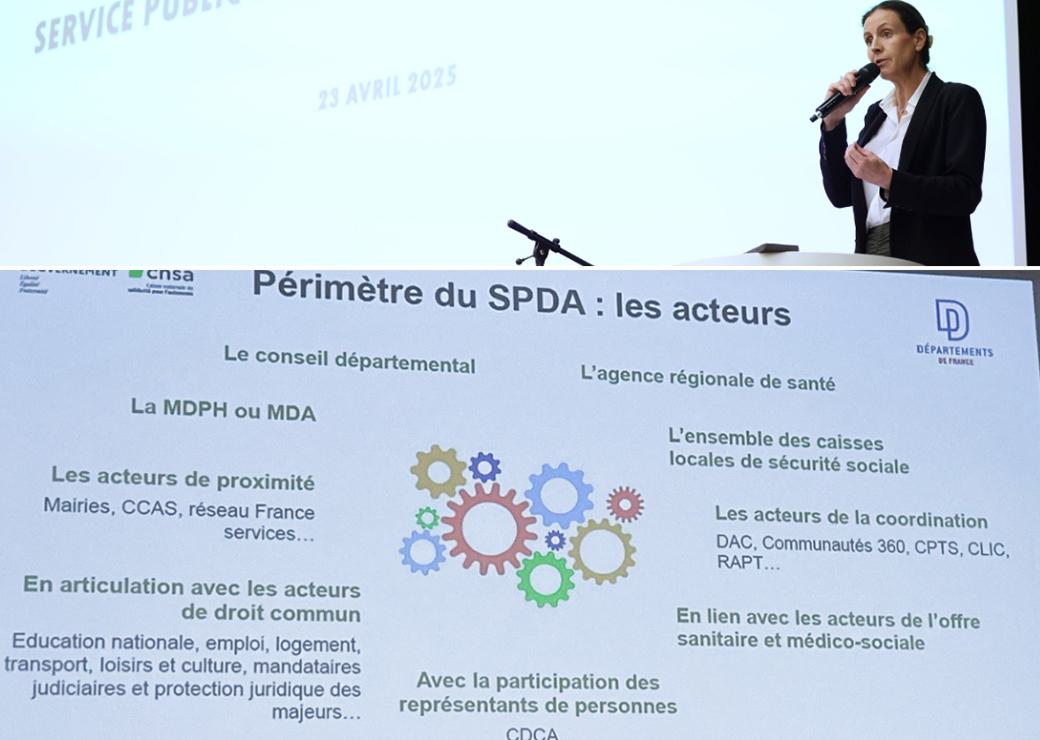

Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l’Autonomie et du Handicap, a officiellement lancé ce 23 avril la généralisation du service public départemental de l’autonomie (SPDA), après une préfiguration de la démarche en 2024 dans 18 départements. Ces derniers sont enthousiastes, témoigne Olivier Richefou pour Départements de France, aux côtés d’autres départements préfigurateurs. Piloté par le département et l’agence régionale de santé, le SPDA suppose l’engagement collectif d’une pluralité d’acteurs - des secteurs du handicap et du grand âge et au-delà - à progresser vers davantage de coordination, pour simplifier le parcours des personnes et améliorer la qualité de service. Le principal défi sera de bien "embarquer" tous ces acteurs, en levant les éventuelles réticences, et de maintenir cette mobilisation dans le temps.

© @lecocqcharlotte et C. Megglé / Charlotte Parmentier-Lecocq le 23 avril

Multiplicité des intervenants et des dispositifs, manque de clarté sur les démarches à effectuer notamment au moment du diagnostic d’un handicap, nécessité d’un dialogue entre les secteurs sanitaire et médico-social pour faciliter par exemple le retour au domicile d’une personne âgée hospitalisée… Ces défis ne sont pas nouveaux, ont déjà fait l’objet de dispositifs en particulier dans le champ du grand âge – on peut citer les Maia et les DAC, dispositifs d’appui à la coordination. Ces derniers ne disparaissent pas, mais la coopération entre acteurs s’inscrira désormais plus largement dans le cadre du service public départemental de l’autonomie (SPDA).

L’ambition du SPDA est de simplifier la vie des personnes âgées et handicapées et de leurs aidants et d’améliorer, par la coordination de l’ensemble des acteurs, la qualité du service dans son ensemble. Le SPDA a quatre missions : l’accueil, l’information et la mise en relation ; l’évaluation et l’instruction des droits ; le soutien à des parcours plus personnalisés, continus et coordonnés ; le repérage, la prévention et l’"aller-vers".

Trois ans après la publication du rapport Libault qui en avait dessiné les contours (voir notre article), un an après l’adoption de la loi "Bien vieillir et autonomie" qui lui a donné une réalité juridique (voir notre article) et après une année de préfiguration dans 18 départements, la généralisation du SPDA a été officiellement lancée par Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l’Autonomie et du Handicap, le 23 avril 2025 lors d’un événement organisé au ministère des Solidarités.

Un engagement collectif et "une dynamique de progression continue"

L’occasion pour la ministre, comme pour Départements de France, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des associations d’usagers et d’autres acteurs associés, tels que le ministère de l’Éducation nationale et France Travail, d’expliquer ce qu’est le SPDA et peut-être plus encore… ce qu’il n’est pas. Le SPDA n’est ni "une baguette magique", ni "une strate de plus" ou un dispositif qui se substituerait à un précédent, mais plutôt une "démarche", un "lieu de facilitation", destiné à placer "la coordination des parcours et la réponse aux besoins multiples des usagers" au rang de priorité, explique Charlotte Parmentier-Lecocq.

Le SPDA n’est pas non plus un "guichet unique" mais plutôt "un guichet multiple en capacité de fournir la même qualité d’information et une capacité d’orientation", complète Maëlig Le Bayon, directeur de la CNSA. Ce dernier confirme que le SPDA ne suppose pas "un modèle d’organisation imposé", mais une organisation "territoriale" et "intégrée" qui s’appuie sur l’existant, "avec simplement l’engagement de franchir une étape supplémentaire, chaque année". Le SPDA est donc "une dynamique de progression continue", un engagement "du point de vue des personnes" et "une responsabilité partagée" entre les nombreux acteurs qui le composent, même si le département – chef de file – et l’agence régionale de santé (ARS) ont pour mission d’impulser et d’animer cette dynamique.

Un pilotage département-ARS et un soutien à l’ingénierie de la CNSA

La CNSA a d’ores et déjà publié deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour soutenir financièrement les départements et les ARS qui ont jusqu’au 16 juin 2025 pour déposer leur dossier (qui correspond à une demande de subvention assortie d’un engagement à respecter le "cadre d’adhésion" défini par la CNSA). A hauteur de 43.000 euros par département (soit environ la moitié de l’aide reçue en 2024 par les départements préfigurateurs) et par ARS, ce "soutien à l’ingénierie de déploiement du SPDA" contribuera à financer un poste de chargé de projet. Ce double AMI semble destiné à insister sur la nécessité d’un pilotage conjoint département-ARS. Dans la Sarthe, une "équipe projet commune" a ainsi été mise en place dès le départ entre le département et l’ARS, expliquent à deux voix les représentantes des deux institutions.

Deux prérequis : l’accessibilité et la participation des personnes concernées

Après une phase de consultation (voir notre article), le cahier des charges du SPDA sera également publié par arrêté dans les prochains jours. Président du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), Jérémie Boroy, salue le fait que la double exigence d’accessibilité et de participation des personnes soit mise en exergue dans ce cahier des charges "pour que les départements aient bien en tête ces deux prérequis". De son point de vue, si le nom de SPDA peut être un peu trompeur, parce qu’"on s’attend à pouvoir trouver derrière un interlocuteur réel", l’enjeu est bien de faire en sorte que cette mobilisation de tous les acteurs offre aux personnes concernées une réelle "garantie" d’accès à leurs droits. "Je crois que la configuration qui est prévue pour le SPDA s’y prête plutôt bien", veut-il croire, se réjouissant en particulier de la participation des acteurs de l’éducation et de l’emploi.

Il s’agit de "faire ce pas de côté, un pas les uns vers les autres", témoigne Pascaline Marchand de l’association France parkinson et membre du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de Seine-Saint-Denis (CDCA 93). Un peu interrogative au démarrage, Pascaline Marchand estime aujourd’hui que "le jeu en valait la chandelle" et que les réunions dans son département commencent à produire des effets concrets pour les personnes.

Pour garantir une réelle effectivité des droits, le SPDA "doit intégrer une fonction d’observatoire des besoins au niveau local intégré dans les diagnostics territoriaux partagés avec les conseils départementaux et les ARS", alerte toutefois l’Uniopss, qui publie un plaidoyer sur le sujet.

Des appréhensions, notamment dans le monde du handicap

"Le SPDA est une bonne voie, les départements préfigurateurs peuvent en témoigner", affirme Olivier Richefou, président du département de la Mayenne et du groupe de travail "grand âge" de Départements de France, qui salue la reconnaissance du rôle moteur des départements, l’"agilité" et la liberté d’organisation laissée à chacun et le travail "main dans la main" avec l’ARS dans la "quasi-totalité" des territoires "pour déployer ces politiques". Les réticences ou appréhensions qui peuvent s’exprimer proviennent surtout du monde du handicap, "avec la crainte de certains acteurs d’être noyés ou en tout cas de moins s’y retrouver", explique Olivier Richefou. L’élu, dont le département a une maison de l’autonomie (MDA), témoigne du fait que les politiques du grand âge et du handicap peuvent tout à fait être traitées "dans un même lieu, avec les mêmes acteurs", en transversalité et en accordant "tout autant d’importance" aux deux publics. Le partage d’informations entre acteurs est également un épineux sujet, qui n’est pas facilité par le règlement général sur la protection des données (RGPD), souligne l’élu.

Le SPDA n’impose dans tous les cas pas aux départements de transformer leur maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en MDA et l’organisation territoriale doit de toute façon aller au-delà des instances départementales. C’est ce que le département préfigurateur du Loir-et-Cher a tenu à bien signifier à ses partenaires, en demandant à ces derniers de signer une "lettre d’engagement". "On ne voulait pas construire un SPDA MDA", illustre Hugues Gond, chargé de mission au département. En 2024, le SPDA a pris forme en Loir-et-Cher à travers plusieurs étapes : diagnostic partagé entre partenaires, définition d’une feuille de route, démarrage de groupes de travail sur les missions du SPDA et d’"actions" portées par différents acteurs du SPDA – pas systématiquement la MDA. "Nous avons beaucoup communiqué, en particulier sur ce que n’est pas le SDPA car il y avait beaucoup de craintes", témoigne Hugues Gond, qui explique que cette information a notamment été portée auprès des communes et de leurs centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS), des maisons France services et du secteur sanitaire.

"S’ouvrir à la critique" et coordonner accueils généralistes et accueils experts

En Meurthe-et-Moselle, "la mobilisation des acteurs a dépassé notre espérance", s’enthousiasme Catherine Boursier, vice-présidente à l’autonomie. Dans ce département où la territorialisation des politiques de solidarité est avancée, l’enjeu du SPDA est de "s’ouvrir à la critique en confiant à des usagers le soin d’évaluer notre accueil", présente l’élue. Un risque de saturation des "accueils experts" du département ayant été identifié, le département souhaite également mettre en place des "accueils généralistes", principalement au niveau des communes, en formant et outillant ses partenaires. Il s’agira donc de bien coordonner ces deux niveaux – accueils généralistes et accueils experts.

Ces expériences des préfigurateurs, qui seront documentées par la CNSA, doivent pouvoir "inciter les collègues des autres départements à s’engouffrer dans cette nouvelle opportunité", espère Olivier Richefou. La CNSA diffusera plus globalement une "boîte à outils" permettant aux départements de rentrer dans la démarche et incite ces derniers à commencer par mettre en place la gouvernance du SPDA à travers l’installation de la conférence départementale de l’autonomie – en mutualisant si possible cette gouvernance avec d’autres instances. L’important étant, pour Dominique Libault, de bien "embarquer tous les acteurs" - dont la sécurité sociale, les hôpitaux, France Travail… - "pour honorer la promesse de l’autonomie faite aux personnes".