Pilotage des transitions par la donnée : l'outillage des territoires en question

La donnée au service de la transition écologique était l'objet d'une table ronde organisée dans le cadre de l'interco-tour Île-de-France qui s'est tenu début juillet à Paris. L'occasion de replacer les enjeux et de débattre des points de blocage à lever pour respecter les échéances fixées par les pouvoirs publics.

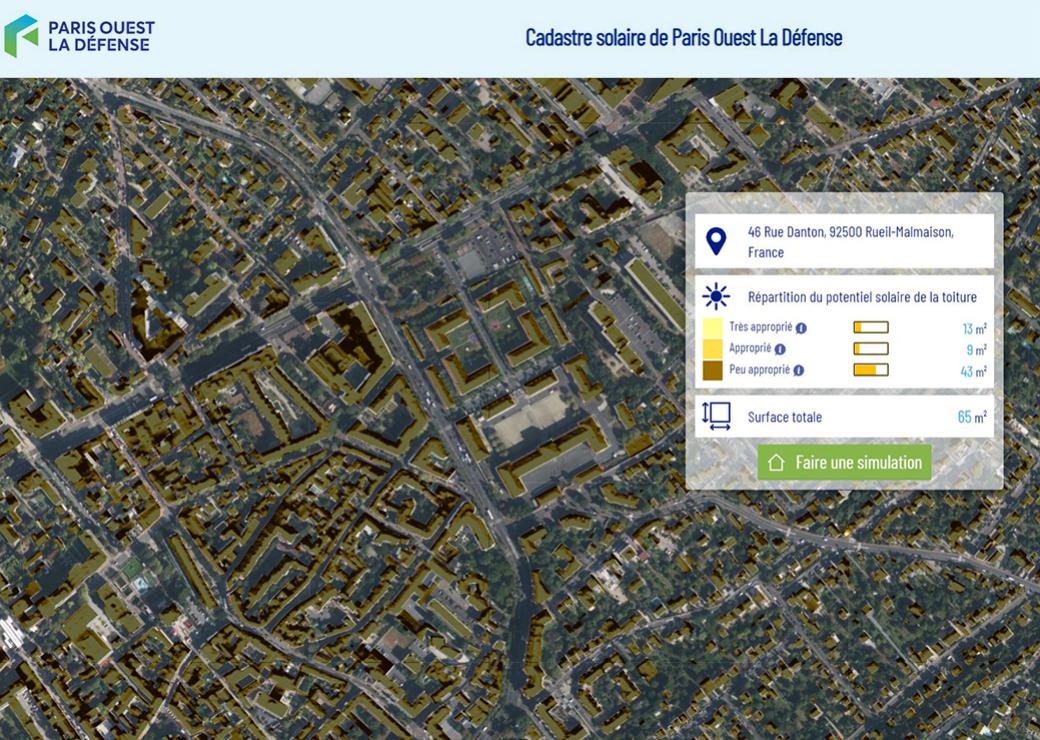

© Capture: pold.cadastre-solaire.fr

D'ici à 2030, la France va devoir "effacer" 140 millions de tonnes de CO2 selon les objectifs fixés par France Nation verte. "En six ans il va nous falloir faire plus que ce que l'on a réussi à faire en 33 ans", explique Thomas Cottinet en charge de la mission Ecolab(Lien sortant, nouvelle fenêtre) au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Une mission créée au sein du Commissariat général au développement durable (CGDD) afin de mobiliser la donnée, l'intelligence artificielle et les entreprises innovantes pour permettre "d'accélérer" la transition. Avec une répartition des rôles qui reste cependant encore à affiner, à en croire les échanges organisés le 6 juillet dernier au Hub des territoires (voir notre article du 7 juillet 2023)

Un manque de compétences

Pour les territoires, l'une des priorités est d'éclairer les habitants dans leur prise de décision. A Rueil-Malmaison, la ville s'est ainsi dotée d'un cadastre solaire(Lien sortant, nouvelle fenêtre) dès 2019. Celui-ci utilise des photos satellitaires pour calculer la pente des toits et leur niveau d'exposition aux rayons du soleil. "Mais au-delà de montrer le potentiel photovoltaïque des toits, nous proposons un outil de calcul du retour sur investissement pour les particuliers", détaille Fatima El Ouasdi, l'élue déléguée au numérique la ville. La plateforme a été visitée plus de 5.000 fois, générant 2.500 simulations. Une initiative que la ville voudrait étendre à d'autres domaines mais qui se heurte à un manque de moyens. "On a du mal à recruter sur la data, car on n'est pas compétitif par rapport à ce que les candidats peuvent trouver dans le secteur privé", souligne l'élue. Ce cadastre solaire a du reste été repris par l'intercommunalité pour mutualiser les coûts d'une plateforme créée par un prestataire privé.

Difficile passage à l'échelle

Commencer petit pour ensuite passer à l'échelle fait aussi partie de la stratégie de la métropole rennaise. Mais elle ne va pas de soi, comme en témoigne Yann Huaumé, à la fois maire de Saint-Sulpice-la-Forêt et vice-président au numérique de Rennes Métropole. Si sa commune de 1.400 habitants, aidée par le Lab de Saint-Malo, a eu toute "l'agilité" pour déployer dès 2014 un réseau de capteurs dans les bâtiments municipaux afin de faciliter la maitrise de leur consommation énergétique, l'industrialisation se révèle complexe. "Elle pose des problèmes spécifiques comme la mise en place d'une fonction support et la définition d'un modèle économique", souligne l'élu. Par ailleurs, la métropole a été parmi les premières à mesurer les limites de l'open data, beaucoup de "données d'intérêt territorial" utiles à la transition écologique étant entre les mains d'acteurs privés. Un constat a l'origine du projet européen Rudi(Lien sortant, nouvelle fenêtre), qui s'est achevé en mai 2023. Cette initiative a débouché sur une plateforme et des règles de partage de la donnée avec les acteurs locaux, la mise en œuvre de toute une série d'expérimentations. Des initiatives restées cependant "en mode puzzle", "très silotées" et qui ne suffisent pas à faire "une politique publique de la transition" reconnait l'élu qui s'interroge sur la bonne ligne de partage entre initiative locale et ce qui doit être porté à l'échelle régionale ou nationale.

L'accompagnement de l'État

Coté national justement, l'État mise sur le croissement des approches. Pour faciliter l'accès aux données nationales et aider tous les territoires à piloter la transition, plusieurs plateformes de datavisualisation ont été créées, dont une dédiée à la rénovation thermique des bâtiments et une autre facilitant les arbitrages pour l'implantation des parcs éoliens. L'État aide par ailleurs les territoires à s'approprier l'intelligence artificielle via l'appel à projets démonstrateurs d'IA(Lien sortant, nouvelle fenêtre) (toujours ouvert) doté de 40 millions d'euros. Parmi les lauréats de la première vague, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) va analyser les données de consommation énergétique de 200 bâtiments municipaux, Metz travaille sur l'optimisation de la propreté et Bordeaux sur la priorisation des travaux énergétiques dans le parc social. Huit nouveaux lauréats - Porto-Vecchio, Lorient Agglomération, Lyon Métropole, Nantes Métropole, Rennes Métropole, la Loire, la Martinique et la Bourgogne-Franche-Comté – ont rejoint ce pool des "territoires intelligents et durables"(Lien sortant, nouvelle fenêtre) le 8 juin 2023 . Enfin, l'État favorise le partage de données publiques-privées via la création d'espaces communs de données. L'un des premiers à émerger, mis en place avec l'aide du Health data hub(Lien sortant, nouvelle fenêtre), sera consacré aux problématiques santé-environnement (pesticide, bruit, eau…).

Acculturation et standardisation

Si Bertrand Monthubert salue ces investissements "techniques", le président d'Ekitia (ex Occitanie data) invite pour sa part à ne pas négliger les investissements "humains" et "l'acculturation à la donnée" du plus grand nombre. Il s'agit notamment de contrer des idées fausses telles que "les datas c'est du techno-solutionnisme alors que le véritable enjeu c'est de changer nos comportements". Car s'il ne fait pas de doute que le changement des comportements est indispensable, la donnée l'est tout autant. "La donnée permet de décrire et de choisir, de répondre à une question comme par où commencer la rénovation thermique ?", explique celui qui préside aussi le Conseil national de l'information géographique (Cnig). Une fonction qui l'amène également à alerter sur la nécessité d'une standardisation des données de la transition. Car celle-ci permet de "mettre en relation les données mais aussi de répliquer une solution expérimentée localement". Un chantier considérable car "on a besoin de beaucoup de données pour appréhender la complexité inhérente au changement climatique". Pour le président du Cnig, la priorité doit être donnée à la "description commune du territoire". A titre d'exemple, il s'avère que sur deux sujets au cœur de l'actualité, on manque encore d'une définition statistique unique de l'artificialisation des sols et de la notion de zone à faibles émissions.