À peine définitivement voté, le règlement sur la restauration de la nature déjà contesté

Le controversé règlement sur la restauration de la nature a été définitivement approuvé par le Conseil de l’Union européenne ce 17 juin. Son adoption, permise par le revirement de la ministre autrichienne de l’Environnement, est toutefois d’ores et déjà contestée. Estimant que sa ministre n’a pas respecté la volonté de son gouvernement, le chancelier autrichien a fait part de son intention de déposer un recours en annulation auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Au cours de ce conseil, les Vingt-Sept ont par ailleurs adopté leur position sur la révision de la directive cadre sur les déchets et sur la directive sur la surveillance des sols.

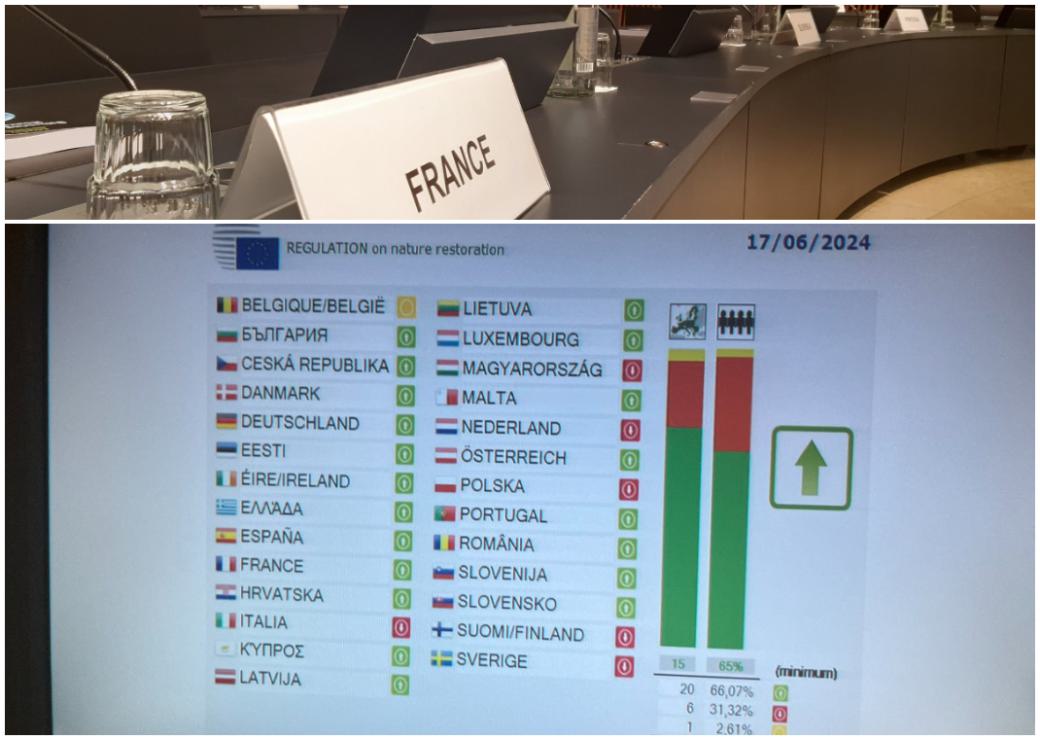

© @RPFranceUE et @Cyril_Piquemal

C’est fait. Le règlement sur la restauration de la nature, "texte majeur du Pacte vert" qui avait cristallisé les oppositions en fin de mandat, a bien été adopté ce 17 juin par les ministres de l’environnement des Vingt-Sept, dans sa version arrêtée en trilogue le 9 novembre dernier (voir notre article du 10 novembre 2023). Plus rien ne s’oppose donc à sa prochaine publication au Journal officiel de l’Union européenne, et à son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant cette dernière.

Restaurer les écosystèmes ayant besoin de l’être d’ici 2050

Principal objectif du texte, la mise en place par les États membres de "mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20% des zones terrestres et au moins 20% des zones marines, et d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés".

S’agissant spécifiquement de la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce, ces mesures doivent être mises en place :

- d’ici à 2030, sur au moins 30% de la surface totale de l’ensemble des habitats concernés qui n’est pas en bon état ;

- d’ici à 2040, sur au moins 60%, et d’ici à 2050, sur au moins 90% de la surface de chaque groupe de types d’habitats qui n’est pas en bon état (groupes au nombre de six : les zones humides ; les pelouses et autres habitats pastoraux ; les habitats de rivières et lacs, habitats alluviaux et riverains ; les forêts ; les habitats de steppes, de landes et de fourrés ; les habitats rocheux et dunaires). Le tout en accordant la priorité, jusqu’en 2030, aux mesures de restauration dans des zones situées dans des sites Natura 2000.

Des objectifs analogues sont fixés pour la restauration des écosystèmes marins, là encore pour les groupes de types d’habitats concernés : les prairies sous-marines ; les forêts de macroalgues ; les gisements conchylicoles ; les bancs de maerl ; les bancs d’éponges et de corail et bancs coralligènes ; les sources hydrothermales et sources de fluide froid ; les sédiments meubles.

Des mesures spécifiques pour les écosystèmes urbains, parmi d’autres

Le texte comporte également des dispositions spécifiques à la restauration des écosystèmes urbains. D’ici 2031, les États membres doivent ainsi veiller à ce qu’il n’y ait "pas de perte nette de la surface totale nationale des espaces verts urbains ni du couvert arboré urbain", les États membres pouvant exclure de ces surfaces totales nationales les zones d’’écosystème urbain dans lesquelles la part des espaces verts urbains dans les centres et les pôles urbains dépasse 45% et la part du couvert arboré urbain dépasse 10%.

À compter de 2031, ils devront obtenir une tendance à l’augmentation, d’une part, de la surface totale nationale des espaces verts urbains, y compris au moyen de la végétalisation des bâtiments, et, d’autre part, dans chaque zone d’écosystème urbain, du couvert arboré urbain. Ces augmentations seront toutes deux mesurées tous les six ans jusqu’à ce qu’un niveau "satisfaisant" soit atteint. Un niveau qui doit être déterminé dans les plans nationaux de restauration que doivent établir par ailleurs les États membres et qui seront déterminants pour l’atteinte des différents objectifs fixés. Chaque État membre devra soumettre à la Commission ce projet de plan dans les deux ans.

D’autres mesures spécifiques sont par ailleurs prévues pour restaurer "au moins 25.000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici 2030", mais aussi les pollinisateurs, les écosystèmes agricoles et les écosystèmes forestiers. Le tout en visant "à contribuer à l’engagement consistant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030 au niveau de l’Union".

Une adoption d’un cheveu… déjà contestée

Les partisans de ce texte, proposé par la Commission en 2022 (voir notre article du 23 juin 2022) mais d’emblée contesté, auront toutefois tremblé jusqu’à la dernière minute. Ils redoutaient que l’accord obtenu de haute lutte en trilogue ne soit finalement remis en question. Non sans raison. D’abord, parce qu’une telle volte-face manqua de peu de se produire au Parlement européen où, bien que le contenu du texte eût été revu à la baisse lors de son examen initial (voir notre article du 12 juillet 2023), plusieurs élus avaient livré une ultime bataille pour faire capoter son adoption (voir notre article du 27 février). Ensuite parce que le projet n’avait déjà pu être voté lors du Conseil des ministres de mars dernier, suite à la défection de la Hongrie.

Cette fois encore, il s’en est fallu de peu. La Suède, la Finlande, les Pays-Bas, l’Italie, la Pologne et la Hongrie restant opposés au texte, et la Belgique s’abstenant, ce dernier n’a en effet pu être validé qu’avec le changement de position de la ministre autrichienne… contre la volonté de son gouvernement. Jugeant d’ailleurs "illégal" le vote de sa ministre, le chancelier autrichien a d’ores et déjà fait part de son intention "de déposer un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne", rapporte l’AFP.

Aussi incongrue qu’elle puisse paraître, cette passe d’armes n’était pas totalement inattendue. Lors d’une réunion préparatoire informelle avec la presse tenue ce vendredi 14 juin, le cabinet de Christophe Béchu relevait ainsi que la situation autrichienne était "très compliquée". Et de préciser : "C’est un État fédéral qui ne bénéficie pas d’un mandat fédéral de la part de ses Länder pour soutenir le texte. C’est par ailleurs un État dans lequel il y a une coalition large au pouvoir avec des positions qui sont diamétralement opposées entre la ministre de l’Environnement, qui est issue des écologistes, et le ministre de l’Agriculture, qui lui est plutôt issu du centre droit".

Autres textes discutés

Relevons qu’au cours de ce conseil de l’environnement particulièrement copieux, les Vingt-Sept ont également adopté leur position de négociation :

- sur le projet de directive sur la surveillance et la résilience des sols (voir notre article du 6 juillet 2023) ;

- sur le projet de révision de la directive-cadre sur les déchets visant spécifiquement le gaspillage alimentaire et le textile, qui prévoit notamment en l’état la création d’une filière REP à l’échelle européenne pour les déchets textiles et propose un objectif de réduction des déchets alimentaires produits par habitant de 30% d’ici 2030 par rapport à 2020 ;

- sur la proposition de directive visant à lutter contre les allégations écologiques trompeuses et l’écoblanchiment.

Ce Conseil "environnement" était le dernier de la présidence belge. À compter du 1er juillet, les rênes du Conseil seront successivement confiées à la Hongrie et à la Pologne. "Une séquence qui, d'un point de vue de la transition écologique, sera certainement un peu moins ambitieuse", prévient le cabinet de Christophe Béchu.