Nappes phréatiques : une situation "inédite" et inquiétante, alerte le BRGM

Sur tout le territoire métropolitain, les nappes phréatiques sont à la fin de l'hiver "dégradées" et sous les normales, ce qui laisse augurer d'une probable sécheresse dans les prochains mois, estime le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), qui invite à la vigilance. Alors que les tensions sur la ressource sont de plus en plus préoccupantes, un projet de réforme des redevances des agences de l'eau suscite par ailleurs un vif rejet de la part d'Intercommunalités de France et de France urbaine.

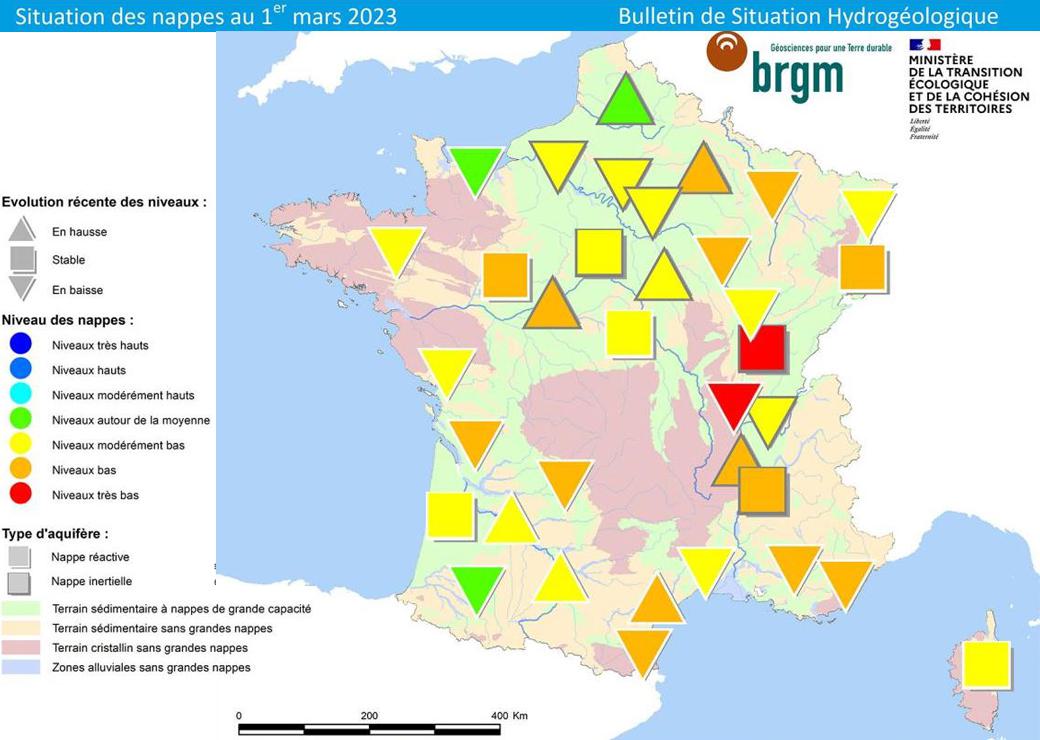

Pour février, "l'ensemble des nappes affichent des niveaux sous les normales et 80% des niveaux sont modérément bas à très bas", a indiqué ce 13 mars le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), en présentant son nouveau bulletin de situation hydrologique. Les zones du couloir rhodanien, du Limousin, des Causses et de la plaine du Roussillon sont particulièrement touchées, affichant des niveaux "rouge" et des nappes "très basses".

"On a déjà connu une situation avec beaucoup plus de points rouges" à cette époque, en 2012 et en 2017, "mais ce qui est inédit c'est que toute la France est touchée", a souligné Violaine Bault, hydrogéologue du BRGM, lors d'une conférence de presse. Le mois de février, qui selon Météo-France a été le quatrième plus sec en France depuis 1959 avec notamment une série record de 32 jours sans précipitations entre le 21 janvier et le 21 février et un déficit global des précipitations dépassant les 75%, a été particulièrement dommageable, avec un "arrêt brutal de la recharge", note Violaine Bault. À l'issue de ce mois, les niveaux sont "généralement en baisse" sur les nappes réactives - les plus sensibles à la pluie - et ce alors que la période de recharge 2022-2023 a débuté "avec un à deux mois de retard" et "reste déficitaire".

"Grande incertitude" pour les prochains mois

Pour les prochains mois, le BRGM fait état d'une "grande incertitude". L'évolution des tendances "dépendra essentiellement de la pluviométrie", ajoute l'institut géologique, qui estime toutefois que "la reconstitution des stocks d'ici le printemps reste difficilement envisageable sur les nappes réactives affichant des niveaux très bas".

Est-ce à dire que l'été 2023 sera pire que celui de 2022, déjà marqué par une sécheresse exceptionnelle ? La recharge pourrait reprendre dans certains secteurs en mars mais "les prochaines pluies auront probablement peu d'impact", dans la mesure où dès courant avril, la reprise de la végétation absorbera la majeure partie de l'eau. "Là début mars il pleut mais il faut d'abord que ça humidifie les sols avant de permettre une infiltration vraiment en profondeur", note Violaine Bault.

Un processus d'autant plus long que la sécheresse des sols est déjà particulièrement marquée, selon Météo France, qui fait état d'une situation à fin février qui correspond à celle de mi-avril, voire mi-mai pour certains secteurs.

Le BRGM souligne par ailleurs que les pluies de l'automne et de l'hiver, période de recharge essentielle pour la reconstitution des stocks, ont été "très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l'année 2022". Donc s'il ne pleut pas abondamment dans les prochaines semaines alors que Météo France annonce pour les trois prochains mois des températures probablement plus chaudes que la normale, "on risque d'avoir toute la France concernée par des arrêtés de restriction d'eau", estime Violaine Bault.

Pour préserver les eaux souterraines, le BRGM a esquissé des pistes, comme de désimperméabiliser les sols pour favoriser l'infiltration des eaux ou recharger les nappes par des eaux "non-conventionnelles", y compris des eaux usées traitées. Il est aussi possible de limiter les prélèvements. "Faire des économies d'eau avec chaque petit geste qui permet d'économiser l'eau peut compter", affirme encore Violaine Bault.

15 départements en tension

Actuellement, 15 départements français sont déjà en vigilance, alerte ou alerte renforcée sécheresse, en totalité ou partiellement, selon le site officiel Propluvia .

La situation est particulièrement alarmante dans le sud-est. La totalité du département des Alpes-Maritimes a été placée ce 13 mars en alerte sécheresse jusqu'au 30 avril au moins, a annoncé la préfecture du département, mettant en avant dans un communiqué une "situation préoccupante" marquée par "une tension importante sur la ressource en eau". "Après une année 2022 marquée par une sécheresse exceptionnelle, la pluviométrie sur le département des Alpes-Maritimes durant la période de recharge comprise entre septembre 2022 et mars 2023, est de nouveau déficitaire" (d'environ -30% à -55% par rapport à la moyenne), note la préfecture, qui relève par ailleurs que le mois de février a été "particulièrement déficitaire" (-87%). Par conséquent, "les débits des cours d'eau et des nappes sont anormalement bas pour la saison, faisant apparaître des assecs avec une précocité d'environ 3 mois par rapport à la normale", ajoute le communiqué, avec de plus un manteau neigeux "déficitaire d'environ 60% par rapport à la moyenne sur le département". Le déclenchement de l'alerte sécheresse, deuxième stade sur quatre, s'accompagne de mesures de restriction de l'utilisation de l'eau, parmi lesquelles l'interdiction d'arroser en journée (entre 8h00 et 20h00), de laver sa voiture ou son bateau ou encore de remplir les piscines privées (sauf le premier remplissage dans le cadre d'un chantier démarré avant les premiers stades de restriction d'eau).

Mi-février, la majorité du département voisin du Var avait déjà été placé en alerte sécheresse, son préfet ayant lancé un "cri d'alarme" sur le risque d'aborder la saison estivale dans une situation "plus dégradée" qu'en 2022. Les Bouches-du-Rhône ont également été placées le 14 février en état de "vigilance sécheresse" (premier stade), tout comme le département du Gard depuis le 11 mars. Le secteur de l'Huveaune, couvrant 17 communes des Bouches-du-Rhône, dont certains arrondissements de Marseille, a lui été placé en état "d'alerte renforcée" (niveau 3).

Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau en France sera publié "dans quelques jours", a promis ce 11 mars le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Censé tirer les leçons de la canicule historique de l'été 2022, ce plan "est très complet, il comporte une cinquantaine de mesures, il traite de la sobriété, de la quantité, de la qualité, des moyens financiers, de la gouvernance", a assuré le ministre.

France urbaine et Intercommunalités de France ont vivement critiqué dans un communiqué ce 14 mars un nouveau projet de réforme des redevances des agences de l’eau qui a été présenté le 30 janvier dernier au Comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement (CCPQSPEA). Les deux associations d'élus s'en prennent à la fois à la méthode, "qui conduit à devoir se prononcer sur une réforme tronquée d’éléments pourtant essentiels" et, au fond, "à travers une nouvelle atteinte au principe pollueur-payeur". Si elles disent partager "la nécessité de revoir en profondeur le système de redevances", elles expriment leur "désaccord", comme elles l’avaient déjà fait pour un premier projet présenté en 2021. Sur la méthode, Intercommunalités de France et France urbaine dénoncent "la marche forcée avec laquelle cette réforme est conduite, malgré son importance pour le financement de la politique de l’eau dans les territoires". "Destinée à être intégrée dans le projet de loi de finances pour 2024 pour être applicable en 2025, la concertation se réduit à une présentation des grands principes de réforme, ceux-ci ayant d’ailleurs évolué de manière notable, lors d’une séance du CCPQSPEA qui a eu lieu le 30 janvier dernier, et une présentation des simulations chiffrées le 6 mars, soit 8 jours avant la présentation de la réforme au Comité national de l’eau prévue le 14 mars 2023", pointent-elles. "Aucune autre réunion de concertation n’est a priori prévue après cette date, ce qui signifie que les territoires n’auront pas eu le temps d’apprécier les répercussions concrètes de cette réforme sur leurs services publics d’eau et d’assainissement à travers des éléments chiffrés, poursuivent-elles. Ces répercussions sont significatives : les éléments communiqués début mars soulignent des augmentations des redevances de l’ordre de 50 % à l’échelle de certaines intercommunalités selon les scénarios." France urbaine et Intercommunalités de France disent en outre ne disposer d’"aucun élément tangible quant à une redevance destinée à financer la biodiversité, alors même qu’elle est présentée par la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) comme l’un des principaux attendus de la réforme". Elles soulignent "l’impérieuse nécessité qu’un financement dédié à la biodiversité soit prévu afin de mettre un terme au fait que le petit cycle de l’eau, déjà sous forte tension en raison de la hausse du prix de l’énergie, du mur de renouvellement des réseaux et de nouvelles obligations de performance des systèmes d’assainissement par temps de pluie, finance à la fois l’eau et la biodiversité". Enfin, les deux associations, qui se disent attachées au principe "pollueur-payeur" ne veulent pas que les services publics de l’eau et de l’assainissement soient à nouveau "redevables d’une partie des redevances basée sur la performance". Elles rappellent que "ce sont les rejets d’eaux pluviales par temps de pluie qui nécessitent une nouvelle phase d’investissements majeurs pour améliorer la performance des systèmes d’assainissement" et que "ce sont les propriétaires des surfaces imperméabilisées raccordées aux réseaux des services publics d’assainissement qui, au contraire, peuvent agir". |