Maîtrise des dépenses locales : la Cour des comptes enfonce le clou

L'institution présidée par Pierre Moscovici a publié, ce 12 juillet, la première partie de son rapport annuel sur les finances publiques locales. Elle y dresse un bilan très positif de l'état des finances des collectivités, qui s'est "fortement" amélioré l'an dernier, au bénéfice de l'investissement qui a rebondi. Comme dans son rapport sur "la situation et les perspectives des finances publiques", elle estime que la bonne santé financière des collectivités rend "légitime" la mise en place d’"une contribution" de leur part au "redressement des finances publiques".

© : Cour des comptes, d’après des données DGFiP et Adobe stock

En matière de finances locales, l'année 2021 pourrait rester dans les annales. C'est l'avis de la Cour des comptes dans le premier fascicule du rapport annuel sur les finances publiques locales, qu'elle a rendu public ce 12 juillet (le second fascicule sera dévoilé en fin d'année). Alors même que la crise liée au Covid-19 s'est prolongée, le secteur public local a connu l'an dernier "une situation financière d’ensemble qui n’a jamais été aussi favorable", y indique la Rue Cambon.

Les magistrats livrent dans ce document une photographie d'ensemble de la situation des finances locales, complétée par des analyses par strates de collectivités, révélant les disparités que connaît le secteur. Pour la première fois, il présente aussi des développements spécifiques consacrés, d'une part, aux collectivités des départements et régions d’outre-mer, et, d'autre part, aux syndicats. Evidemment, cette somme d'informations recoupe les données du rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), dont une première mouture a été publiée le 21 juin. Mais elle la complète également.

De "fortes disparités"

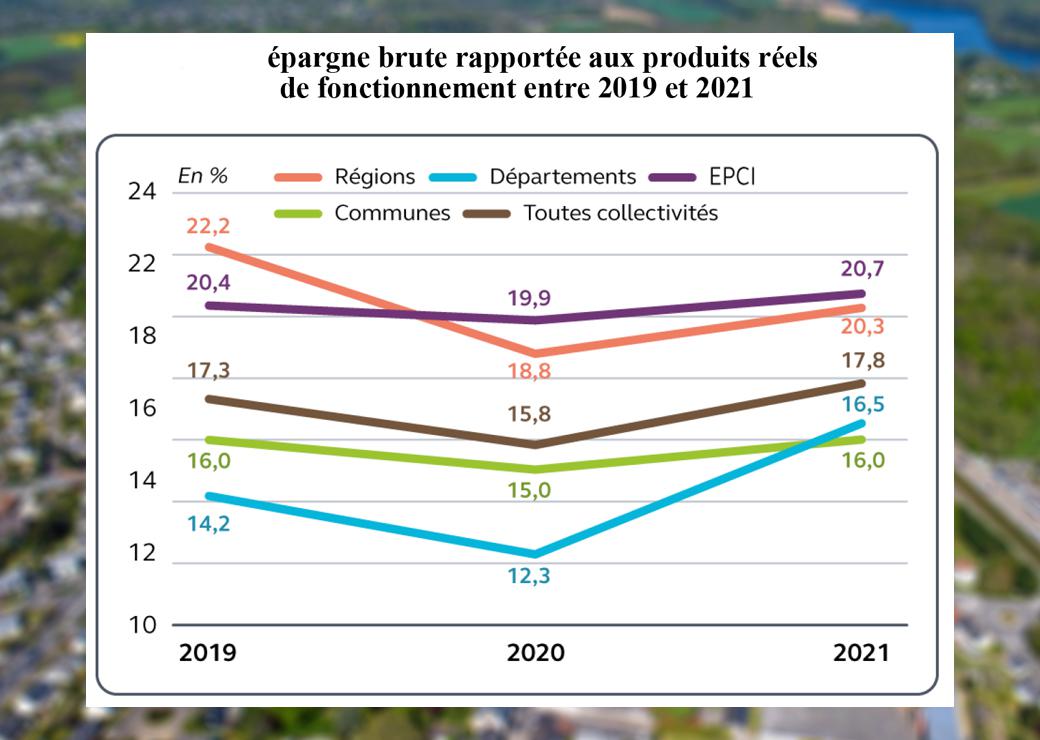

Signe, selon la Cour, que la situation d’ensemble des collectivités est "très favorable", leur épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) a atteint un niveau "inédit" de 41,4 milliards d'euros, supérieur de 2,4 milliards d'euros à ce qu'il était en 2019. Le regain de forme est particulièrement net pour les départements : leur épargne brute a progressé l'an dernier de près de 24% par rapport à l'année qui a précédé la crise sanitaire.

Si "à des degrés divers", l'"embellie" a concerné "toutes les catégories de collectivités", de "fortes disparités" persistent néanmoins. 10 départements ont enregistré l'an dernier une réduction de leur autofinancement, soit 10% d'entre eux. Du côté des intercommunalités à fiscalité propre, celles qui ont vu leur épargne brute régresser sont plus de 40%. Enfin, pour les communes, le chiffre s'établit à près de 46%. "En moyenne, les communes de moins de 3.500 habitants ont le plus amélioré leur situation", précise la Cour. Leur gain d’épargne brute entre 2019 et 2021 représente, en moyenne, 3% de leurs recettes de fonctionnement. La Cour l'avait déjà révélé dans de précédents rapports, les communes de plus de 100.000 habitants traversent en revanche plus difficilement la période. Entre 2019 et 2021, leur épargne brute a reculé d'un montant équivalent de 0,3% de leurs recettes de fonctionnement.

La "situation très favorable d'ensemble des collectivités" tient à la "forte progression" des recettes des collectivités. D'un montant de 232 milliards d'euros en 2021, elles dépassent de 3,2% leur niveau de 2019. Bénéficiant de la bonne santé du marché immobilier, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont connu une croissance particulièrement forte (+ 21,4% par rapport à 2019). En revanche, les recettes tarifaires et domaniales sont restées en retrait. Pour les communes, elles ont été en 2021 inférieures de plus de 11% à celles de 2019. La perte s'élève à 1,1 milliard d'euros, ce qui est à souligner compte tenu du fait que ces recettes représentent environ 10% des produits de fonctionnement des communes.

"Epargne de précaution"

Les charges de fonctionnement des collectivités et de leurs groupements ont quant à elles progressé de 2,6% en 2021, pour atteindre près de 191 milliards d'euros. L'augmentation notamment des charges de personnels (68 milliards d'euros, +2,8%) a tiré à la hausse les dépenses. La progression de ce poste a été particulièrement significative dans les intercommunalités (+7,1% en deux ans), redevenant ainsi un "point de vigilance", selon les magistrats.

Dans un contexte aussi "favorable", les collectivités ont accru leurs investissements de 5,7% pour les porter ainsi à 62,5 milliards d'euros. Ce "rebond" est intervenu après le recul de 7,1% enregistré en 2020, notamment du fait de la crise sanitaire. Après avoir baissé de près de 15% en 2020, les dépenses d’investissement du bloc communal (38,5 milliards d'euros) ont progressé de 4,9% en 2021 (soit +1,8 milliard d'euros). Une progression, qui plus est aussi élevée, est "inhabituelle" au cours de la deuxième année du mandat municipal : d'ordinaire, l'investissement des communes et des groupements enregistre une baisse à ce stade.

Pour financer leurs investissements, les collectivités ont fait appel à l'emprunt dans des proportions supérieures à leurs besoins, note la Cour. De la part des communes et de leurs groupements, ce choix relève d'une "épargne de précaution", dans un contexte de taux d'intérêt encore bas. Leurs dépôts au Trésor ont atteint l'an dernier "un niveau inédit" (43,6 milliards d'euros), représentant "plus du tiers de l’encours des dettes du bloc communal ou l’équivalent d’une année de dépenses d’investissement".

Renforcer "la résilience" des finances locales

Cette pratique de thésaurisation a été le fait y compris d'une grande partie des bénéficiaires du "filet de sécurité" pour les recettes fiscales et domaniales mis en œuvre en 2020. "La moitié" des 4.140 communes et 58 intercommunalités à fiscalité propre bénéficiaires de ce dispositif de 216 millions d'euros ont "intégralement thésaurisé" le soutien financier que l'Etat leur a versé. Ce dont s'offusque la Cour. "L’utilité de cette garantie", qui a pris la forme d’une dotation versée aux collectivités "paraît incertaine", critique-t-elle, jugeant qu'il aurait mieux valu mettre en place des avances.

La "situation financière très favorable" des collectivités locales et, dans le même temps, "la persistance de fortes disparités entre situations individuelles", justifient selon la Rue Cambon "la recherche d’une plus grande solidarité et d’une meilleure répartition des ressources entre collectivités". L'institution avance deux pistes : l'intensification de la redistribution financière entre les collectivités ("péréquation horizontale") et "la révision des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations".

Elle préconise aussi l'instauration de "mécanismes d’auto-assurance" consistant à mettre en réserve des recettes lorsque la conjoncture est favorable, pour pouvoir les utiliser en temps de crise. Pour la Cour, les collectivités dans leur ensemble doivent donc suivre l'exemple des départements, qui disposent aujourd'hui de deux mécanismes complémentaires pour mettre en réserve des recettes de DMTO. La Cour juge ces outils de résilience paraissent tout à fait adaptés. Elle estime en effet que, malgré "l'embellie", la situation financière des départements demeure fragile, puisque sensible à la conjoncture économique.

Tour de vis

"Le principe d’une contribution du secteur public local au redressement des finances publiques apparaît légitime au regard de sa situation financière", considèrent par ailleurs les magistrats, alors que se profile le projet de loi de programmation pour 2023-2027 - le texte qui déterminera la trajectoire des finances publiques sera présenté à l'automne. Mais il serait malaisé, selon eux - notamment du fait de l'inflation et de la plus grande sensibilité des recettes des collectivités locales à la conjoncture - de réintroduire les contrats de maîtrise des dépenses de fonctionnement des grandes collectivités et intercommunalités, qui avaient été mis en œuvre en 2018 et 2019. Comme dans leur récent rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, ils passent en revue un certain nombre d'alternatives. En mettant en avant leur préférence pour "un critère fondé sur l’autofinancement". Cette option aurait pour avantage de mieux respecter la libre administration des collectivités et de mieux prendre en compte la diversité des modes de gestion locaux. En plus, une "trajectoire pluriannuelle de recettes" serait définie, parce que le niveau des dépenses est "le plus souvent déterminé par celui des recettes". La Cour précise que "cet encadrement indirect de la dépense par les recettes se rapproche de la logique qui avait prévalu entre 2014 et 2017 avec la diminution de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement".

Dans leurs réponses à la Cour, la plupart des associations d'élus locaux s'insurgent contre l'hypothèse du retour de l'encadrement des finances locales. Carole Delga, présidente de Régions de France, déclare qu'elle s'oppose "à toute nouvelle génération de contrats dits 'de Cahors'". Également hostile à cette éventualité, Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, met notamment en avant la "remontée de l'inflation et des taux d'intérêt", ainsi que la "hausse des coûts de l'énergie et des matières premières", auxquelles les collectivités doivent faire face. "L’encadrement de l’autofinancement" et "la réduction programmée dans le temps des recettes" constituent une "approche inacceptable", s'indigne pour sa part David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF). L'élu brandit la menace d'une réduction de l'offre de services à la population.