Le Sénat dessine le chemin d'une IA acceptable pour les territoires

Alors que s'achevait le sommet de l'IA, la délégation à la prospective du Sénat a remis son rapport "IA, territoires et proximité". Face à une vague de l'IA que l'on ne peut arrêter, les sénateurs invitent les pouvoirs publics à accompagner le changement en limitant les risques induits par la technologie.

© AR avec Sénat

Après les impôts, la santé et l'éducation, la délégation a la prospective du Sénat vient de remettre son quatrième opus, consacré entièrement à l'impact de l'IA sur le service public local. Présenté par les sénateurs Amel Gacquerre (UDI) et Jean-Jacques Michau (PS), le rapport "IA, territoires et proximité" invite à "maximiser les bénéfices et à minimiser les risques".

Un service public plus efficient

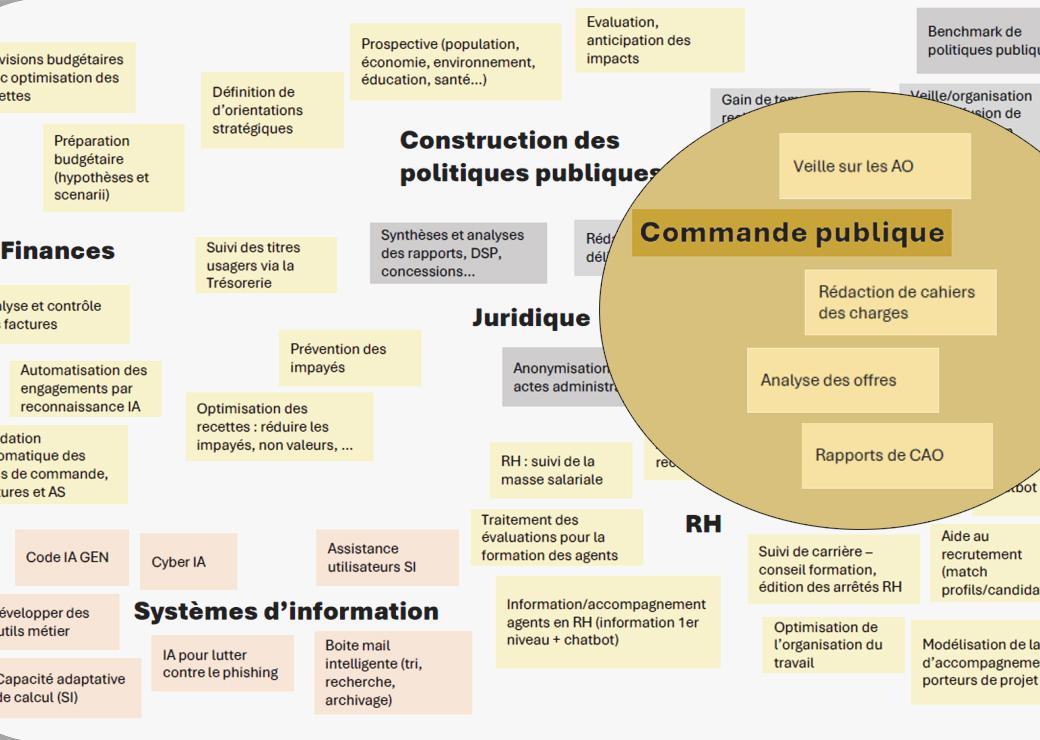

Le Sénat rappelle que l'IA peut contribuer à optimiser les processus administratifs, à réduire les coûts et de rendre "le service public plus efficient". Les possibilités de personnalisation sont soulignées, notamment via les chabots administratifs disponibles 24h/24. L'IA intervient également dans la maintenance prédictive des infrastructures, l'optimisation des tournées de collecte des déchets ou encore la gestion du trafic urbain. Le Cerema et l'IGN ont également présenté aux sénateurs le concept de jumeau numérique, où l'IA est mobilisée pour simuler des scénarios d'évolution du territoire face au changement climatique et éclairer la décision publique. En facilitant de traitement des données massives, l'IA peut générer des gains financiers et environnementaux significatifs. Les bénéfices seront cependant d'autant plus au rendez-vous que les données traitées par l'IA seront de qualité. Un constat qui conduit les sénateurs à placer l'amélioration des processus de production de la donnée territoriale en tête de leurs propositions.

Accompagner les disparitions d'emploi

Le rapport rappelle ensuite les conséquences de l'IA sur l'emploi. Les travaux de l’Institut national des études territoriales (Inet) ont montré qu'environ 25 % des tâches administratives pourraient être prises en charge totalement ou partiellement par des systèmes d'IA. Parmi les activités pouvant être automatisées, on trouve la rédaction de comptes-rendus, l'analyse de documents administratifs ou encore la gestion des demandes en ligne des citoyens. Même si les sénateurs estiment que le temps gagné pourra être consacré à d'autres activités, ils invitent à anticiper dès à présent "la robotisation des emplois" en prévoyant la reconversion des agents. Cette automatisation, qui intervient après une phase de dématérialisation, ne doit par ailleurs pas aboutir à accentuer la "déshumanisation du service public". L'humain s'avère d'autant plus nécessaire que les algorithmes peuvent "amplifier les biais et discriminations" et que toutes les décisions concernant un individu ne sauraient être "automatique".

Accompagner les petites collectivités

Le risque de nouvelle fracture numérique est aussi soulevé par les élus. Les représentants des territoires s'alarment notamment du gap entre grandes et petites collectivités. Le sujet serait cependant moins une affaire de financement que de ressources humaines. Au-delà de la nécessaire formation des agents, la délégation préconise la mutualisation des compétences IA locales et la poursuite des appels à projets nationaux. Ceux-ci permettent de limiter les risques et d'expérimenter avant de les généraliser. Le Sénat demande aussi de privilégier les IA de confiance, alliant sécurité, explicabilité et souveraineté des données. Eu égard à l'impact écologique du numériques, ils appellent à ne pas "surdimensionner les outils" et à "promouvoir l'IA frugale", sans aller jusqu’à des obligations contraignantes. Enfin, pour renforcer l'acceptabilité sociale de la technologie, les sénateurs recommandent de ne pas faire de l'IA un sujet technique, et d'associer les citoyens aux choix des territoires.

› Trois scénarios pour l'IA territorialeLe rapport évoque trois scénarios pour le déploiement de l'IA territoriale tout en se prononçant pour la liberté de choix des collectivités. La méfiance assumée. Dans ce scénario, les acteurs locaux sont réticents à adopter des solutions d'IA et limitent son utilisation, souvent pour automatiser des processus et réduire les coûts. L'IA n'est pas intégrée dans une stratégie globale de transformation des services publics. Ce scénario repose sur une méfiance du public vis-à-vis de l'IA, notamment en raison des craintes de déshumanisation et de perte de contrôle. Le tâtonnement prudent. C'est le scénario d'une adoption progressive et expérimentale de l'IA. Les acteurs locaux se dotent de moyens financiers et humains pour maîtriser l'IA, souvent en mutualisant les ressources entre collectivités. L'IA est déployée de manière disparate, avec des territoires avançant plus rapidement que d'autres. Ce scénario repose sur l'émulation entre collectivités et la diffusion des bonnes pratiques. La mise en œuvre ordonnée Dans ce scénario, les acteurs locaux se coordonnent fortement avec des stratégies convergentes, permettant un déploiement rapide et massif de l'IA. Ce scénario repose sur une offre de solutions standardisées et souveraines, garantissant la sécurité et la pérennité des systèmes. |