L'activité économique compte pour moins d'un quart de la consommation d'espaces

Sur une décennie, la consommation d'espaces liée à l'activité économique a représenté 23% du total, loin derrière l'habitat (63%), selon une étude de l'Insee. L'industrie représente 29% de cette artificialisation économique, mais avec un ratio sur les emplois créés assez faible par rapport à l'activité tertiaire. De son côté, le commerce consomme de moins en moins d'espaces.

© IGN INSEE

227.000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (Enaf) ont été consommés en France entre 2012 et 2021. Ce qui représente 0,4% du territoire national, selon une étude de l’Insee parue mardi 11 février. Une période qui n’a rien d’anodin puisque, rappelle l’Insee, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 – qui prévoit d'atteindre le "zéro artificialisation nette" en 2050 - fixe un stade intermédiaire : il s’agit de diminuer de moitié la consommation d’espaces entre 2022 et 2031 par rapport à la décennie précédente. Une échéance qui arrive à grands pas, le ministre de l’Aménagement du territoire François Rebsamen s'étant récemment prononcé pour un report de 2031 à 2034 (voir notre article du 30 janvier). Sachant que, de son côté, le Sénat s’apprête une nouvelle fois à introduire de la souplesse dans l’application du ZAN, à travers la proposition de loi "Trace" qu’il examinera les 12 et 13 mars.

Une consommation économique stable

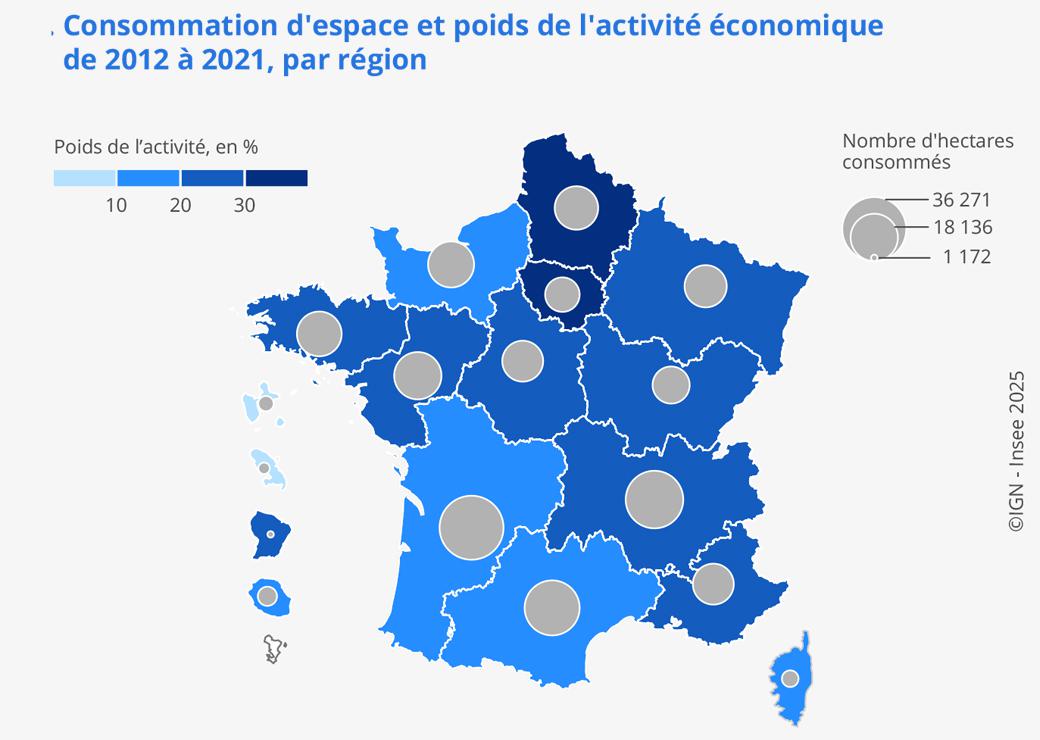

Dans ce contexte, l’étude de l’Insee a ceci d’intéressant qu’elle met l’accent sur les différentes sources d’artificialisation au cours de la période étudiée. Il ressort que l’activité économique est responsable de 23% de cette consommation, loin derrière l’habitat (63%). Les infrastructures (routes et chemin de fer) ne comptent que pour 7% de ces changements d’usage. En outre, l’artificialisation d’origine économique a tendance à se stabiliser depuis 2015 (entre 4.700 et 5.500 hectares par an) après avoir baissé au début des années 2010. Elle est par ailleurs beaucoup plus concentrée que celle liée à l’habitat : 10% des communes représentent 80% de cette artificialisation. Une concentration particulièrement marquée dans le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France, alors que les Pays de la Loire et la Bretagne présentent une plus grande dispersion.

Dans l’activité économique, l’industrie compte pour 29% de la consommation d’espaces, soit le niveau des bureaux et services publics (28%). Mais si ces derniers comptent pour près de la moitié de l’emploi salarié, l’industrie n’en représentait que 13% en 2011. En bout de chaîne de cette consommation d’espace, on trouve les transports et l’entreposage (9%), la construction (8%) et l’hébergement-restauration (6%). Trois secteurs qui représentent 15% de l’emploi salarié.

Importante décrue dans le commerce

Longtemps accusé d’avoir défiguré les entrées de ville avec les grandes surfaces, le commerce a amorcé une importante décrue, du fait de l’intensification du commerce électronique, de la régulation plus stricte des autorisations d’aménagement commercial. En 2021, il consommait 770 hectares contre 1.170 une décennie plus tôt.

Dans 31 départements (notamment dans le centre de l’Hexagone de la Saône-et-Loire au Loir-et-Cher et aux "confins" Nord-Est et Sud-Ouest), la consommation d’espace économique est marquée par l’industrie. D’autres le sont davantage par les activités de transport et d’entreposage. C’est le cas de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et des Yvelines. Ce qui s’explique par "les nouveaux modes de consommation" et les "besoins logistiques" nécessaires pour approvisionner Paris.

Si cette artificialisation d’origine économique s’est accompagnée d’une augmentation de l’emploi salarié dans le tertiaire (107 emplois supplémentaires pour 1 hectare), le bilan est moins favorable dans l’industrie où la consommation d’espace s’accompagne d’une baisse de l’emploi industriel. "Le secteur a bien créé des emplois sur la période, mais le nombre reste inférieur aux destructions d’emplois et ces créations ont pu l’être sur des territoires distincts de ceux où les établissements ont réduit leurs effectifs", analyse l’Insee.

Cette note intervient au moment où l’exécutif serait tenté de sortir les projets industriels du décompte du ZAN (voir notre article du 16 janvier). En 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait à 22.000 hectares les besoins nécessaires à horizon 2030 pour réussir la "réindustrialisation".