Cour des comptes – Logement : les jeunes hypersensibles aux tensions immobilières

Précarité, mobilités imposées, rareté des petits logements urbains abordables, l'accès au logement est et reste un parcours semé d'embûches pour les jeunes de 18 à 30 ans. Le rapport public annuel de la Cour des comptes publié le 19 mars 2025, consacré cette année à la jeunesse, dresse le constat d'une politique publique morcelée, qui peine à répondre à la diversité des situations et notamment des non étudiants. Elle recommande une meilleure coordination territoriale.

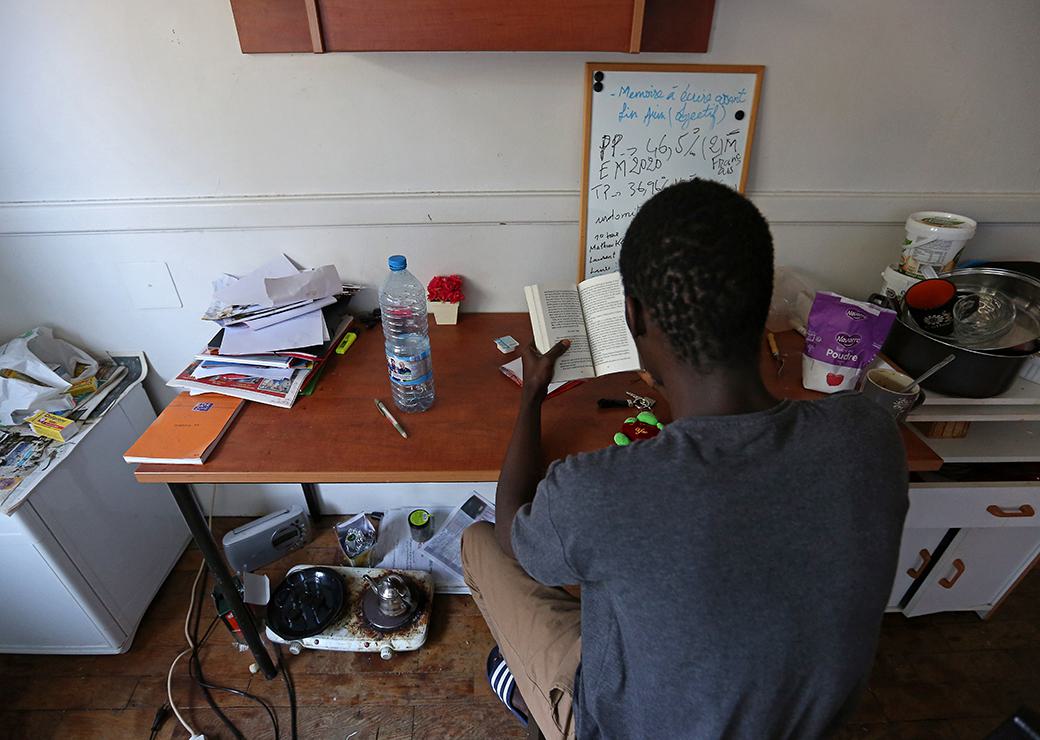

© Fred MARVAUX/REA

À 23,4 ans en moyenne, les jeunes Français quittent le domicile parental, un âge stable depuis dix ans, mais qui masque de fortes disparités selon les territoires, les revenus, ou le niveau de diplôme. "Cette décohabitation" - c'est le terme administratif pour évoquer le départ du logement parental ou familial pour un logement autonome - intervient dans un contexte de tension accrue sur le marché immobilier de la location en France, auquel les jeunes sont particulièrement sensibles en raison de leur mobilité et de leurs faibles revenus.

Dans son rapport public annuel, consacré cette année à l'état des politiques publiques en faveur des jeunes, publié mercredi 19 mars 2025, dans la partie accès au logement, la Cour des comptes met en lumière une action publique éparpillée entre ministères, statuts, et dispositifs, peu lisible pour les bénéficiaires et insuffisamment outillée pour répondre aux besoins des jeunes non étudiants.

Des étudiants mieux servis que les jeunes actifs

"La politique publique s'est longtemps concentrée sur la construction de logements destinés aux étudiants, par le développement des cités universitaires, des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), puis en mobilisant également les bailleurs sociaux", rappelle la Cour. À la rentrée 2022, selon la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), le nombre de logements disponibles dans les résidences universitaires était estimé à 385.000 dont 175.000 gérés par les Crous.

Depuis le début des années 2010, le logement étudiant à vocation sociale fait l'objet d'objectifs de production à travers des plans gouvernementaux : plan "40.000" en 2012 (objectif atteint avec 40.391 places créées entre 2013 et 2017, dont la moitié en Île-de-France), plan "60.000" en 2017, avec un bilan en janvier 2022 de 32.000 logements construits ou réhabilités. Le nouvel objectif, annoncé à l'automne 2023, prévoit sur cette base 35.000 places à construire d'ici 2027.

En parallèle, les aides personnelles au logement (APL) jouent un rôle clé. 2,7 millions de jeunes en ont bénéficié en 2023 pour un montant de 4,4 milliards d'euros. Les boursiers en sont les premiers bénéficiaires : "Ils représentaient 54 % des résidents dans les logements Crous en novembre 2023", note la Cour.

Mais pour les jeunes hors du champ étudiant – apprentis, jeunes actifs, précaires – l'offre est largement insuffisante. Le parc spécifique (foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales jeunes actifs) ne compte que 68.000 places, soit quatre fois moins que le logement étudiant social. Et la convention quinquennale 2023-2027 entre l'État et Action Logement ne prévoit plus de cibles dédiées pour ces publics.

Des jeunes majoritairement locataires dans le privé

Alors que 70% des moins de 25 ans sont locataires dans le parc privé, les jeunes sont peu présents dans le logement social. En dépit d'un taux d'acceptation plus favorable, seulement 13% des moins de 30 ans sont locataires du parc social, contre 16% pour l'ensemble des ménages. "Le logement social accueille plus facilement les 25-30 ans, notamment en couple ou avec enfants", souligne la Cour.

La situation est particulièrement tendue dans les grandes métropoles. En Île-de-France, l'âge médian de décohabitation grimpe à 24,8 ans, et près de la moitié des 18-34 ans vivent toujours chez leurs parents. Et l'on comprend que le coût du logement constitue le principal frein : 56% des dépenses mensuelles des étudiants y sont consacrées, selon l'Observatoire de la vie étudiante (OVE).

Le rapport met aussi en garde contre l'effet cumulé des tensions sur les petites surfaces, de la précarité de l'emploi et de la hausse des loyers à la relocation. À Paris, les ménages ayant récemment déménagé payent 22% de plus que ceux installés depuis plus de dix ans. La Cour ajoute à cela le fait que les jeunes ont "statistiquement plus de risques de résider dans une passoire énergétique" et qu'ils sont dès lors particulièrement exposés au risque de tension lié au retrait du parc locatif des logements qui ne seraient pas rénovés dans les délais prévus par la loi du 22 août 2021.

Des dispositifs utiles mais mal connus ou acceptés

Parmi les outils mobilisés, la garantie Visale, proposée gratuitement par Action Logement, vise à sécuriser les bailleurs. Entre 2016 et 2023, 1,2 million de garanties ont été accordées, dont 92% à des moins de 30 ans. Pourtant, certains bailleurs la refusent encore. "Ils l'associent à un public fragile", constate la Cour.

L'aide Mobili-Jeune, réservée aux alternants modestes, a été versée à 518.576 jeunes entre 2018 et 2022. Le bail mobilité, encadré par la loi ELAN, répond également à un besoin de flexibilité. Mais faute de données consolidées, son impact reste difficile à mesurer.

Des initiatives locales à mieux coordonner

Face à une action publique dispersée, la Cour plaide pour une approche territoriale. Des initiatives comme le programme "Autonomise-Toit !", lancé en Indre-et-Loire, montrent qu'une coordination des acteurs peut porter ses fruits : 84% des jeunes accompagnés y accèdent à un logement autonome, pour un coût moyen de 200 euros par mois.

De même, les observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE), présents dans une trentaine de territoires, permettent une connaissance fine des besoins et une gouvernance partagée.

En Occitanie, un comité régional pour le logement des jeunes, copiloté par la région et la préfecture, réunit les acteurs deux fois par an. Ces démarches inspirent, selon la Cour, "une formalisation souhaitable, mais adaptable à la diversité des territoires".

Capacité à coordonner localement les actions

La diversité des situations – étudiants, actifs, précaires, jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance (notre article du 19 mars 2025) – appelle une réponse différenciée mais mieux organisée. La Cour regrette une profusion de sites, d'aides et de statuts qui brouillent la lisibilité et affaiblissent l'efficacité des politiques. "La politique du logement peine à prendre en compte les jeunes dans leur globalité", estiment les Sages.

En attendant une vision d'ensemble, ce sont les collectivités locales, souvent en première ligne, qui doivent organiser la coordination. "Les réponses sont moins à rechercher dans un traitement homogène de tous les jeunes que dans la capacité à coordonner localement les actions pour offrir une solution adaptée aux parcours individuels des jeunes et assurer la cohérence des initiatives", estime la Cour qui considère que les collectivités "constituent le niveau le plus adapté pour dépasser cette complexité et organiser la coordination des acteurs".