Territoires durables et connectés : des bénéfices tangibles, des exemples à suivre

La FNCCR et Infranum ont présenté le 17 mars un bilan définitif de leur simulation de déploiement massif de cinq cas d'usage emblématiques des territoires connectés. Parallèlement, l'événement REX (18 et 19 mars) a permis de découvrir les territoires qui explorent le potentiel de l'IA et de nouveaux usages.

© Observatoire des territoires connectés et durables FNCCR/ Infranum et Adobe stock

La FNCCR et InfraNum ont présenté le 17 mars 2025 les résultats définitifs de leur étude sur cinq cas d'usage associés aux territoires connectés. L'objectif était de démontrer les bénéfices économiques et environnementaux de ces projets et d'inciter les pouvoirs publics à aider les collectivités à se lancer.

La méthodologie de cette étude avait été détaillée en novembre 2024 (voir notre article). Pour mémoire, il s'agissait de simuler, à partir de scénarios d'adoption réalistes, les coûts et bénéfices de quelques usages éprouvés : télérelève des compteurs d'eau, pilotage énergétique des bâtiments, pilotage de l'éclairage public via les armoires de rue, instrumentation des points d'apport volontaire de déchets et télédétection des incendies.

Des investissements conséquents mais des gains massifs

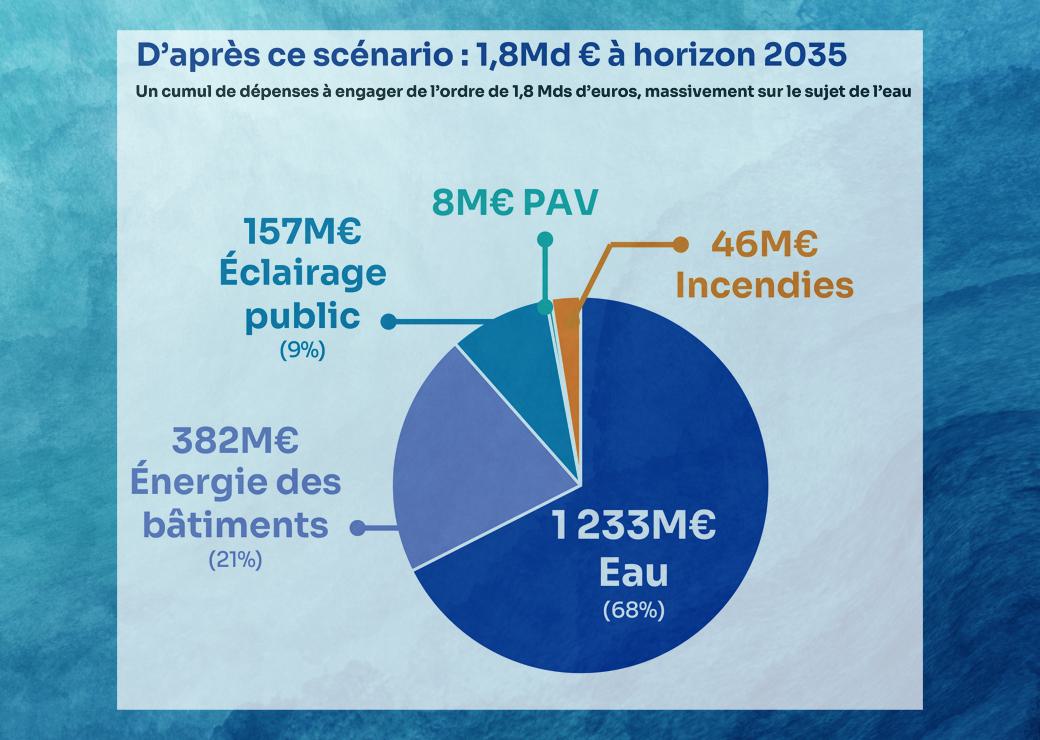

Sur l'horizon 2025-2035, l'étude projette un investissement global de 1,825 milliard d'euros pour un retour économique de 3,309 milliards, soit un bénéfice net de 1,484 milliard d'euros. Le bilan environnemental est également conséquent avec une réduction de 3.300 kilotonnes de CO2 et l'économie de 811 millions de mètres cubes (m³) d'eau. Dans le détail :

-Gestion de l'eau : l'équipement en 2035 de 53% des compteurs d'eau (2024 : 18%), pour un investissement de 1,233 milliard d'euros permettrait de sauvegarder 811 millions de m³ d'eau tout en générant un gain financier de 205 millions d'euros.

- Éclairage public : pour un investissement de 157 millions d'euros et en équipant 60% des armoires (2024 : 18%), les économies atteignent 299 millions d'euros, accompagné d'une réduction de 55 kilotonnes de CO2.

- Énergie des bâtiments : pour un investissement de 382 millions d'euros sur un gros tiers des bâtiments publics (2024 : 12%), les économies atteignent 1,113 milliard, soit un gain net de 731 millions et une réduction de 320 kilotonnes de CO2.

- Points d'apport volontaire (PAV) connectés qui permettent le dépôt direct de certains types de déchets, en alternative à la collecte en porte-à-porte : l'investissement modeste de 7,6 millions d'euros sur un tiers des PAV génère 308 millions de bénéfices et réduit de 1.826 kilotonnes les émissions de CO2.

- Prévention des incendies : bien que limité à 25 départements à l'horizon 2035 (2024 : 7 départements), ce cas d'usage présente un retour sur investissement élevé. Pour 46 millions d'euros investis dans des systèmes de détection précoce, les bénéfices atteignent 151 millions d'euros et permettent de sauvegarder potentiellement 42.500 hectares de forêt, évitant ainsi l'émission de 1.062 kilotonnes de CO2.

Au-delà des gains mesurables, de nombreuses externalités positives

Cette étude a été soumise à l'avis de territoires ou sociétés déployant ces technologies. Tous ont insisté sur les nombreuses externalités positives de ces projets, pas toujours traductibles en chiffres. Pour Bertrand Blaise, directeur de la division So'Cities, les compteurs d'eau connectés permettent non seulement d'économiser la ressource mais transforment la relation avec les usagers : "Chez l'abonné, on ne voit pas nécessairement sa fuite, sauf quand on reçoit sa facture. Avec ces compteurs, on peut voir sa consommation en temps réel et s'autoréguler." Julien Dumont de la métropole européenne de Lille évoque de son côté une baisse des réclamations : "On a quatre ETP qui répondent au téléphone pour traiter 300.000 appels par an, dont 35.000 concernent les déchets." Les capteurs dans les points d'apport volontaire permettent désormais d'anticiper les débordements et d'améliorer significativement la qualité du service. Pour l'éclairage public, Alexis Semmama d'Eridanis a mis en avant les bénéfices en matière de sécurité : "Grâce au pilotage à distance, les services de secours et de gendarmerie peuvent disposer d'un système de rallumage d'urgence en cas d'intervention." Enfin, si les incendies ne concernent que peu de territoires, 10 départements concentrant 70% des départs de feux, les externalités sont très nombreuses. "L'impact environnemental des incendies est très conséquent en termes de destruction des écosystèmes, de perte de biodiversité, d'émissions massives de CO2 mais aussi d'émission de particules fines qui détériorent la qualité de l'air. Les arbres limitent par ailleurs le risque d'inondation" liste Pascal Agostini, directeur du développement d'Equans.

Comment généraliser ces succès ?

L'étude démontre ensuite que les collectivités sont plus enclines à adopter ces technologies lorsqu'elles bénéficient du soutien de structures de mutualisation. Cette mutualisation est même jugée "incontournable" quand il s'agit d'équiper des petites communes. L'étude prend du reste une hypothèse ambitieuse dans son scénario : elle mise sur un déploiement massif des structures de mutualisation, qui passerait de 34% en 2024 à 79% en 2035.

Le bon niveau de mutualisation est cependant variable pour chaque thématique. Pour les bâtiments, l'intercommunalité est adaptée, pour les incendies et l'eau c'est sans doute le département, même si un élu à fait remarquer que sa collectivité "n'allait pas attendre que le département y aille" avant d'équiper les 19.000 compteurs de son intercommunalité.

L'interopérabilité des systèmes a également été identifiée comme un facteur clé du passage à l'échelle. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de privilégier des systèmes ouverts et des standards communs permettant l'interconnexion entre différentes solutions, évitant ainsi les silos technologiques et les dépendances excessives envers un fournisseur unique. Cette approche permettrait non seulement de réduire les coûts à long terme, mais aussi de favoriser l'évolutivité des systèmes et de préserver l'autonomie décisionnelle des collectivités.

Les incitations financières seront enfin décisives. À cet égard la FNCCR a rappelé que le fonds vert allait finalement être abondé de 1,15 milliard d'euros en 2025, avec un encouragement explicite au déploiement des territoires connectés.

› Un salon pour découvrir la diversité des territoires connectésLa présentation de l'Observatoire des territoires connectés s'inscrit en marge du Salon REX organisé les 18 et19 mars 2025 à Paris. Ouvert à l'ensemble de l'écosystème, cet événement mixe retours d'expérience et ateliers thématiques pour aider les collectivités à se lancer. Il est surtout l'occasion de découvrir la vingtaine de projets accompagnés par la Banque des Territoires dans le cadre des appels à projets TIAD/DIAT (notre article du 20 décembre 2024). On y retrouve des territoires positionnés sur les verticales de l'observatoire (eau, bâtiments, déchets) mais aussi des projets innovants, explorant de nouveaux usages, notamment grâce à l'IA. |