Le Sénat au secours de sapeurs-pompiers "en grande détresse"

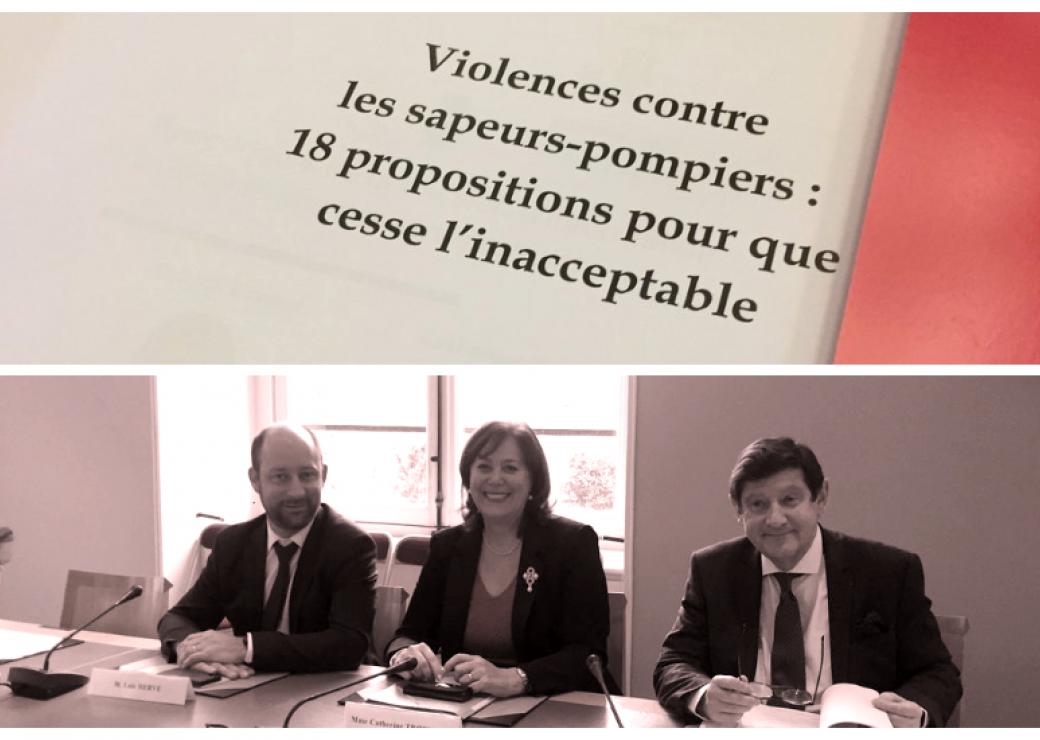

La commission des lois du Sénat a adopté le 11 décembre le rapport de la mission d’information sur la sécurité des sapeurs-pompiers conduite par Catherine Troendlé, Patrick Kanner et Loïc Hervé. Constatant une progression exponentielle du nombre – et de la violence – des agressions, les élus formulent 18 propositions "pour que cesse l’inacceptable", dénonçant au passage le plan ministériel du 5 septembre dernier.

"Lorsque nous sortons d’un véhicule, nous devons regarder en l’air : on a peur de se faire caillasser du haut des immeubles, de se faire cracher dessus, de se prendre des pavés […]. On rentre chez nous avec la boule au ventre. Aujourd’hui, je me pose la question mais je pense que, tôt ou tard, j’arrêterai mon métier." Des témoignages comme celui de Julien, 31 ans, sapeur-pompier du Sdis 13, la mission d’information sur la sécurité des sapeurs-pompiers mise en place par la commission des lois du Sénat aurait pu en recueillir par dizaines. 2.813 agressions de sapeurs-pompiers ont été recensées en 2017, souligne son rapport, adopté hier par la commission. Un nombre sans doute sous-évalué, puisque fondé sur des déclarations non-obligatoires que les victimes font avec difficulté, notamment par peur des représailles. Un nombre pourtant à la progression exponentielle : + 213% en dix ans, avec des déclarations sur les cinq premiers mois de cette année supérieures de 50% à celles faites sur la même période l’an passé. Pis, les sapeurs-pompiers sont confrontés à des "des formes de violence de plus en plus brutales" : tirs de mortiers d'artifice, cocktails Molotov, agressions à l’arme blanche ou organisations de véritables guet-apens – jusqu’à une bonbonne de gaz attachée à un scooter à côté d’une poubelle volontairement enflammée !

Les sapeurs-pompiers, "palliatif universel"

Au même titre que les forces de sécurité, les médecins, les enseignants… ou les élus, la mission relève que les sapeurs-pompiers sont victimes d’un "rejet de l’autorité républicaine, de la puissance publique et des normes qui en sont le moyen d’expression". Mais ils constituent en outre les victimes collatérales du "recul des différents services publics" – particulièrement visé, le système des soins – dont ils sont devenus "le palliatif universel". Avec pour effet une explosion du secours d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers étant contraints de s’occuper de personnes qu'"aucun autre service public ne souhaite prendre en charge". Or cette mutation des missions induit non seulement une "sur-sollicitation de leurs moyens", mais "est également vecteur de l’insécurité dont ils sont victimes", les sapeurs-pompiers n’étant pas dotés des moyens idoines (accès au dossier médical par exemple, qui leur permettrait d’identifier les interventions à risques).

Conséquence logique : une population "en grande détresse", qui "inquiète" les rapporteurs Catherine Troendlé, Patrick Kanner et Loïc Hervé. Ces derniers relèvent "un impact évident" sur les vocations, le phénomène poussant même les sapeurs-pompiers "déjà en exercice à envisager leur reconversion professionnelle".

Des propositions pour pallier l’inconsistance du plan gouvernemental

S’il apparaît plus qu’urgent d’éteindre l’incendie, la mission avait néanmoins décidé de reporter la remise de son rapport pour tenir compte du plan gouvernemental présenté par le ministre de l’Intérieur le 5 septembre. Visiblement à bon escient puisqu’elle juge que ce plan "ne regroupe qu’une majorité d’actions déjà mises en œuvre ou en passe de l’être", dont peu trouvent grâce à ses yeux.

S’ils accueillent "très favorablement" la campagne de sensibilisation aux violences prévue par le gouvernement, les sénateurs regrettent ainsi qu’elle vienne remplacer celle initialement prévue en faveur du volontariat. Et mettent en garde contre toute "campagne choc qui découragerait les vocations et rendrait l’engagement insupportable pour les proches".

Les élus déplorent également "le caractère fragmenté" des travaux conduits actuellement par les ministères relatifs à l’articulation entre services de santé et services de la sécurité civile, qui devraient notamment mettre fin au "brouillage des compétences entre les services du 15 et du 18". Cette clarification est pourtant d’autant plus importante qu’elle est jugée "nécessaire à la montée en puissance des plateformes uniques de réception des appels d’urgence" qu’ils appellent de leurs vœux (voir encadré ci-dessous).

Les élus accusent encore le ministère de parasitisme. Ainsi de l’expérimentation des caméras "piéton" – pour laquelle ils réclament une doctrine précise, certains sapeurs-pompiers les jugeant "sources de tension" –, dont ils rappellent qu’elle "découle" d’une loi d’initiative sénatoriale et "n’est donc pas le fruit d’une initiative du gouvernement mais résulte de son obligation de prendre les mesures nécessaires à l’application des lois". Plus important, les sénateurs dénoncent "l’essoufflement" du fonds de soutien aux investissements structurants des Sdis, créé afin de reverser une partie des économies engendrées pour l’État par la réforme, en 2016, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance aux sapeurs-pompiers volontaires. Si le fonds a en effet bénéficié d’une dotation de 25 millions d’euros en 2017, cette dernière n’atteint plus que 7 millions d’euros aujourd’hui, au profit de l’Agence du numérique de la sécurité civile… Les élus proposent donc de reverser à la sécurité civile les économies réalisées – plus de 60 millions d’euros sur 4 ans – afin de pouvoir adapter le matériel (vitrages feuilletés, gilets "pare-lames", etc.).

Autre sujet de récrimination, la non-application ou l’application partielle des protocoles actant notamment le principe d’un concours sans délai des forces de sécurité aux sapeurs-pompiers – le rapport relevant au passage avec étonnement que le ministre de l’Intérieur a récemment invité les préfets à prendre ce type de mesures dans les secteurs sensibles, "de telles démarches relevant déjà des textes préexistants". Les sénateurs demandent en conséquence que les préfets soient désormais garants de l’application de ces protocoles et qu’ils associent par ailleurs les directeurs de Sdis aux réunions "sécurité" qu’ils organisent.

À l’inverse, sont salués les différents dispositifs (cadets de la sécurité civile, jeunes sapeurs-pompiers, service civique, service national universel) mis en œuvre pour favoriser la participation des jeunes aux missions de sécurité civile, qui "permet d’éveiller les vocations" et plus encore de "tisser des liens étroits" entre sapeurs-pompiers et population, et qu’il faut donc renforcer. Les sénateurs préconisent encore la mise en place de référentiels nationaux – de formation aux différentes stratégies d’évitement et d’auto-protection d’une part, dont la généralisation est souhaitée, et des pratiques du secours et du soutien psychologique au sein des Sdis d’autre part – mais aussi la création d’un cadre d’emploi ad hoc pour les psychologues des Sdis ou une meilleure information des sapeurs-pompiers et des Sdis sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

De leur côté, les Sdis sont invités à mettre en œuvre une véritable assistance juridique des victimes et à saisir systématiquement la justice en cas d’agression. À ce sujet, l’Assemblée nationale est, elle, conviée à inscrire à son ordre du jour la proposition de loi du sénateur Kanner, l’un des rapporteurs, tendant à faciliter les dépôts de plainte en permettant l’anonymat des témoins de l’agression, adoptée par le Sénat le 6 mars dernier.

Un rapport salué par la FNSPF

Sans surprise, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) n’a pas tardé à exprimer "sa vive satisfaction" après l’adoption de ce rapport. Son président, Grégory Allione, s’est ainsi réjoui d’y "retrouver les principales préconisations de notre fédération". Le président en retient une en particulier, "essentielle, pour laquelle un arbitrage prochain est attendu du gouvernement, et sans laquelle aucun progrès notable ne pourra être enregistré dans la lutte contre les agressions : la création, comme chez nos voisins européens, d’un numéro unique d’appel d’urgence, le 112, autour de plateformes départementales communes regroupant tous les services (pompiers, police, gendarmerie, Smur) déployant une réponse opérationnelle". Ce numéro unique de réponse à l’urgence – pour mémoire mis en place au niveau européen… en l’an 2000 ! – doit, insiste la fédération, "s’accompagner de la création d’un numéro unique de santé, prévue dans le cadre de la mise en place prochaine du service d’accès aux soins, pour laquelle tous les acteurs de terrain (pompiers, médecins généralistes, élus locaux) plaident pour la généralisation du 116 117, actuellement déployé dans trois régions".