Ingénierie des petites communes : un rapport sénatorial propose la création d'un fonds national dédié

Dans un rapport, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat propose plusieurs recommandations pour pallier le désengagement de l'État dans l'ingénierie de proximité. Elle préconise la création d'un fonds national dédié.

© ANCT et Moreau.henri CC BY-SA 3.0

Créer un fonds national dédié à l'ingénierie des petites communes. C'est l'une des propositions du rapport d'information "flash" sur "L'ingénierie des petites communes" de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, déposé le 14 juin 2024. Ce fonds serait abondé par une cotisation sur l'investissement des collectivités à hauteur de 0,1%, proposent ainsi Daniel Gueret, sénateur Les Républicains d'Eure-et-Loir, et Jean-Jacques Lozach, sénateur socialiste, écologiste et républicain de la Creuse, à l'image de ce que soutient depuis plusieurs années l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des pays. L'ANPP plaide ainsi pour une contribution à hauteur de 1% des volumes financiers dédiés aux politiques d'investissement pour le financement de l'ingénierie territoriale (voir notre article du 30 avril 2021).

Une ingénierie publique "à la fois limitée et fragmentée"

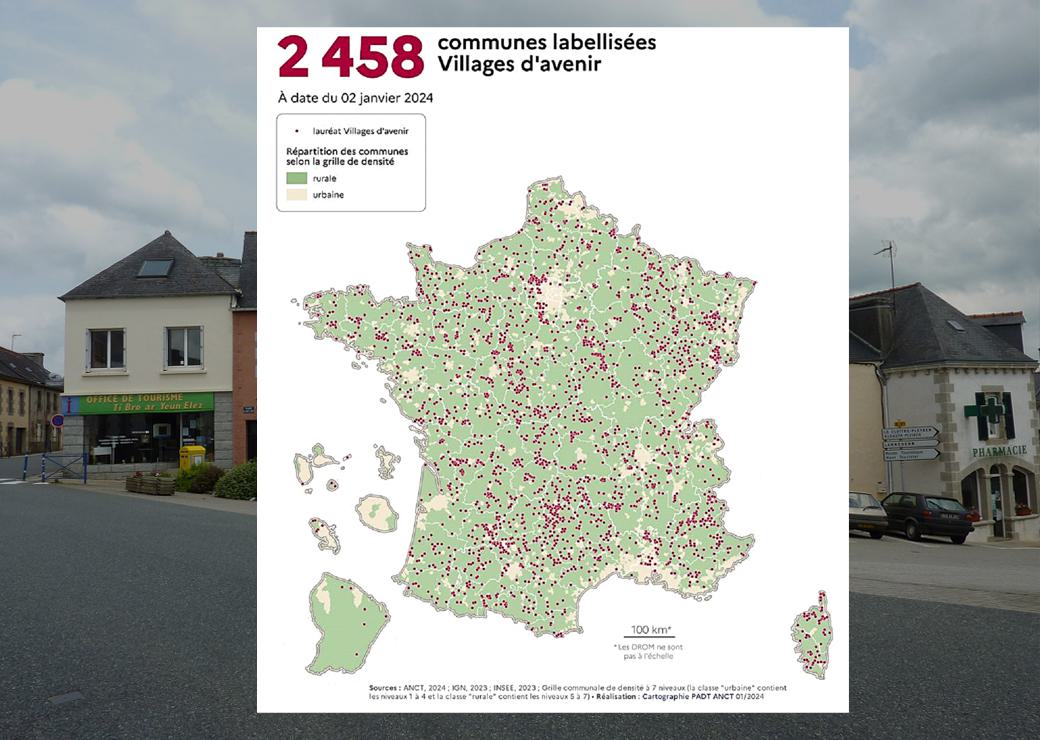

Le rapport sénatorial met en avant le désengagement de l'État dans le domaine de l'ingénierie de proximité, "dont les prémices remontent à 2001", rappellent-ils et touchent particulièrement les 85% de communes comptant moins de 2.000 habitants. Une ingénierie publique qui est "à la fois limitée et fragmentée", constatent les sénateurs à la suite d'une quinzaine de témoignages d'élus locaux et d'acteurs de l'ingénierie publique. Et cela, malgré quelques "oasis" : les conseils départementaux, qui se sont affirmés comme des acteurs clés de l'accompagnement des petites communes avec une palette de prestations gratuites et payantes, et le programme "Villages d'avenir", lancé en juin 2023 et piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) pour venir en aide aux communes de moins de 3.500 habitants. Mais même concernant ce programme qui va accompagner pour une première vague près de 2.500 communes (voir notre article du 9 janvier 2024), les sénateurs voient des points faibles, comme l'absence d'enveloppe financière dédiée au financement des projets, un manque de clarté dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage des communes dans la phase de mise en œuvre opérationnelle et la durée d'accompagnement (entre 12 et 18 mois) qui est inférieure au temps de maturation des projets.

La logique de guichet unique

Au-delà du fonds proposé dans le rapport qui permettrait de pérenniser les financements et de favoriser ainsi la planification des projets, les sénateurs souhaitent le déploiement de la logique de "guichet unique" pour les élus. "L'ANCT qui procède à un recensement des offres de service des opérateurs afin d'en établir une cartographie, doit en particulier assurer la cohérence de ses interventions avec les autres opérateurs nationaux", insistent-ils.

Autre proposition : faire en sorte que les dépenses en ingénierie d'animation soient comptées parmi les dépenses éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), car celles-ci revêtent un caractère décisif pour la pérennité des projets. Ils reprennent en ce sens l'une des 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales du 2 juillet 2023.

Éviter la création d'une ingénierie à deux vitesses

Les sénateurs estiment qu'il faut renoncer au caractère systématique des appels à projets, dont le recours "pénalise les communes qui ne disposent pas de la capacité administrative et technique nécessaires pour y répondre", et notamment pour la phase amont des projets. Il s'agirait de donner une priorité aux communes candidates mais non retenues dans l'étude de leur dossier pour la prochaine cohorte qui devrait être annoncée fin 2024.

Les auteurs du rapport considèrent aussi qu'il faut diffuser les bonnes pratiques, à l'image de ce que fait le réseau Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable (Bruded) avec la mise en relation de 270 collectivités issues de 40 départements, ou de l'ingénierie mutualisée dans le cadre du programme 1.000 cafés.