Eau potable et assainissement collectif : la moitié des intercommunalités déjà compétentes

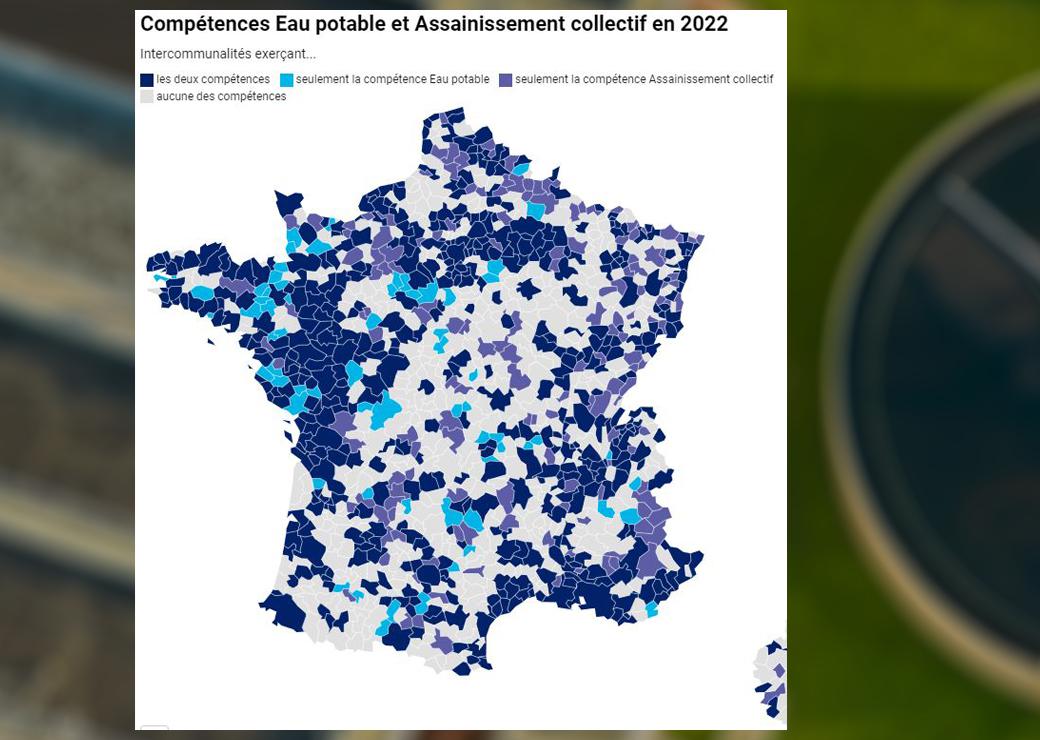

Selon une étude dévoilée ce 24 janvier par Intercommunalités de France, 56% des intercommunalités exercent déjà la compétence assainissement collectif et 48% la compétence eau potable. Les communautés compétentes couvrent respectivement 84% et 81% de la population.

© Intercommunalités de France et Adobe stock

A la veille du Carrefour de l'eau qui se tient à Rennes ces 25 et 26 janvier, Intercommunalités de France a publié un état des lieux de la prise de compétences eau et assainissement par les intercommunalités qui doit être achevée d'ici à 2026. L'étude recense 48% d'intercommunalités compétentes en eau potable et 56% en assainissement collectif, desservant respectivement 84% et 81% de la population.

Les raisons du report du transfert de compétence

Au-delà de l'exercice de cartographie des intercommunalités compétentes, elle présente aussi les résultats d'une enquête menée à l'été 2022 par l'association auprès de ses adhérents pour mieux comprendre les raisons du report du transfert de compétences. Celles-ci sont de trois types. Certaines intercommunalités invoquent ainsi la "complexité de la démarche de transfert" et le "manque de ressources dans une période souvent inadaptée", relève l'étude qui précise que la raison qui domine est le "manque de temps" et non "une opposition au transfert". Autre frein : la "volonté de maintenir l'organisation actuelle" et l'"attachement à l'eau comme ressource locale" – crainte d'un changement de mode de gestion de la régie vers la délégation de service public (DSP), de se retrouver dans des structures de gestion trop importantes où la parole des petites communes n'aura pas de poids sur les décisions, de perte de proximité se traduisant par des temps d'intervention plus longs, de perte de contrôle sur les ouvrages financés et gérés par les communes, attachement à "l'eau du village", refus de certains traitements, tels que la chloration systématique, etc. Autre type d'obstacles ressortant de l'enquête : les impacts financiers pour l'intercommunalité et les communes – difficulté de retracer les coûts, perspective d'une possible augmentation du prix de l'eau, niveau insuffisant d'investissements pouvant nécessiter pour certaines communes d'effectuer des travaux importants pour permettre un "transfert apaisé" de compétence, etc.

Enseignements à tirer des transferts récents

L'étude tire aussi les enseignements des transferts passés, sur la base d'une enquête conduite en 2021 auprès d'intercommunalités devenues récemment compétentes pour la gestion de l'eau portable et/ou de l'assainissement collectif. Si le tarif est le thème qui a été le plus approfondi au cours de l'étude de transfert, "les échanges sur les différences tarifaires n'ont pas nécessairement généré de tensions aussi fortes que celles qui étaient craintes", note l'étude. Le transfert des agents a "majoritairement fait l'objet d'arbitrages sereins entre les trois parties prenantes concernées (l'intercommunalité, la commune concernée, l'agent concerné)", poursuit-elle. Quant aux modes de gestion, ils constituent "un sujet d'inquiétude fort au cours de l'étude de transfert pour certains élus communaux et/ou syndicaux." Une crainte "principalement exprimée en cas de régies communales", les élus anticipant "une perte de contrôle et de proximité". "Les intercommunalités s'accordent à dire rétrospectivement que la clé de voûte d'une préparation réussie, de l'état des lieux au transfert effectif, est un niveau de connaissance patrimonial suffisant", relève encore l'étude, qui met aussi en avant le niveau de service et la relation à l'usager, deux thématiques apparaissant comme "des sujets d'inquiétude avant le transfert". Il ressort de ce retour d'expériences plusieurs recommandations : "anticiper" en prenant le temps nécessaire à la réalisation d'une étude complète ; "impliquer au cours de l'étude les autorités compétentes" ; "impliquer après le transfert les anciennes autorités compétentes" ; "adopter un processus itératif en étudiant différents programmes de travaux (…) et les évolutions de tarifs associées" ; "se faire accompagner par une structure extérieure à l'organisation" pour dresser "une situation objective de départ et comparer ensuite les scénarios de transfert" ; "constituer un groupement de commandes intercommunalités /communes" afin notamment de réaliser un inventaire des réseaux et installations ; "organiser des rencontres tripartites avec les agents transférables" ; "comparer autant de scénarios d'organisation des compétences qu'il est nécessaire" ;"organiser une communication ciblée à destination des usagers en amont du transfert".

Enfin, l'étude rappelle que "de nombreuses flexibilités permettent un exercice des compétences adapté aux spécificités locales". Ainsi, "il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant aux communautés et métropoles de procéder à l'harmonisation des modes de gestion", souligne-t-elle, avant de mentionner les "assouplissements" prévus par la loi engagement et proximité de décembre 2019 concernant les modalités du transfert des compétences eau et assainissement. Ce texte a en effet introduit un mécanisme permettant à une communauté de communes ou d'agglomération de déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à ses communes membres ou à son syndicat infracommunautaire à compter du 1er janvier 2020, l'autorité délégante conservant la maîtrise de la politique tarifaire.