Les poursuites pénales contre les élus locaux pourraient croître de 15% au cours de ce mandat

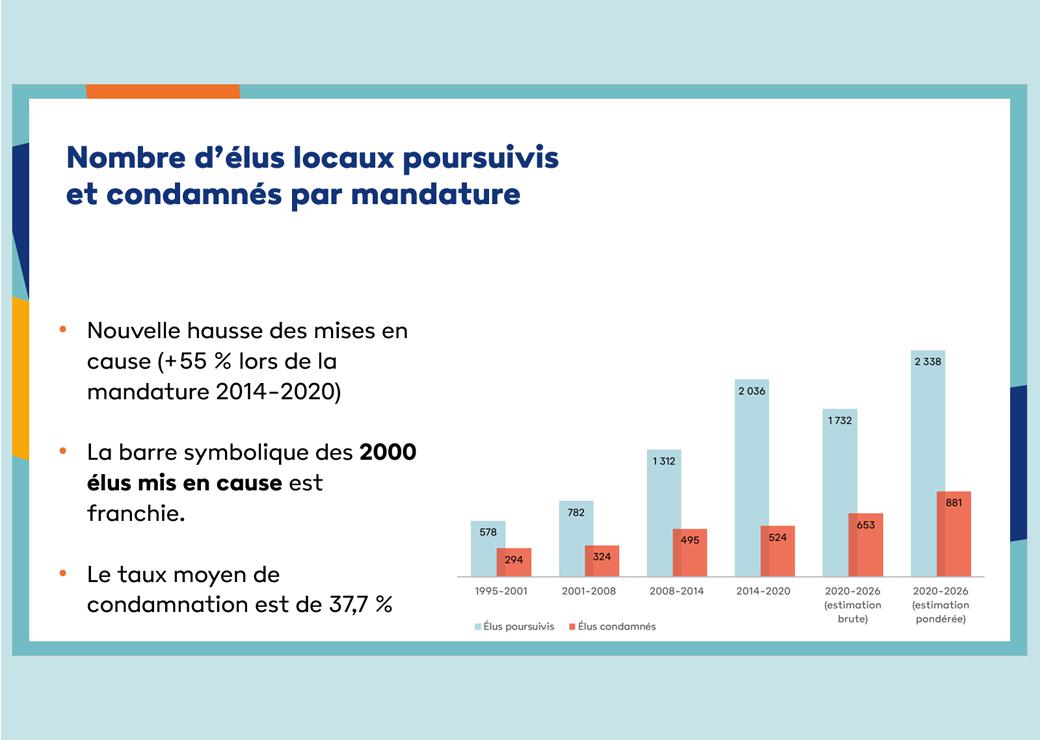

"Plus de 2.300 élus devraient être poursuivis" devant le juge pénal au cours du mandat municipal actuel (2020-2026), soit 15% de plus qu'au cours du mandat précédent (2014-2020), évalue l’Observatoire des risques de la vie territoriale mis en place par la société Smacl assurances. Des condamnations interviennent dans moins de quatre cas sur dix.

© @ObsSmacl

Le nombre de poursuites pénales contre des élus locaux avait baissé entre 2016 et 2018, mais "il est reparti à la hausse depuis 2019", si bien que la barre des 400 élus mis en cause par an devrait être franchie en 2021 et 2022, indique l'observatoire dans son rapport 2023, mis en ligne ce 1er févier. Ce seuil symbolique n'avait été atteint qu'en 2014, année au cours de laquelle de nombreux conseils municipaux avaient changé de majorité.

Entre 2014 et 2020, le nombre de contentieux au pénal visant des élus locaux dans le cadre de leurs fonctions avait progressé de 55% par rapport au mandat précédent (2008-2014) pour s'élever à 2.036. 0,35% de l'ensemble des élus locaux ont donc fait l'objet d'une mise en cause pénale au cours du précédent mandat. Mais si l'on concentre l'analyse sur les seuls chefs d'exécutifs locaux, ce taux de mises en cause pénale passe à 2,48%.

Ces mises en cause ne se soldent pas toujours par une condamnation, loin de là. Pour le mandat 2014-2020, plus de 750 élus devraient être condamnés - à l'achèvement des procédures judiciaires - et près de 1.300 devraient connaître une issue positive. Soit un taux de condamnation de 37%. Pour les mises en cause intervenant durant l'actuel mandat (2020-2026), l'observatoire estime que 900 élus devraient être condamnés et qu'à l'inverse, 1.400 élus devraient bénéficier d'une sentence favorable.

En premier lieu, des manquements au devoir de probité

Premier motif de poursuites pénales, les manquements au devoir de probité (40% des mises en cause sur la période 2014-2020) ne cessent de progresser. Et "ça ne va pas s'arrêter là", estime Samuel Dyens, avocat chez Goutal, Alibert et associés, qui participait ce 1er février à un webinaire organisé par l'observatoire de la Smacl. "La moitié des dossiers" de mises en cause pénale concernant le manquement au devoir de probité qui sont confiés à son cabinet viennent d'un signalement de la chambre régionale des comptes (CRC). "On a là une voie d'approvisionnement du parquet qui est extrêmement efficace", souligne-t-il. Les atteintes à l'honneur (diffamation et dénonciation calomnieuse) et les atteintes à la dignité (injures, harcèlement moral, discrimination) sont les deux autres principaux motifs de contentieux. Les poursuites pour violences involontaires n'arrivent qu'en sixième position, mais "on est revenu à un niveau similaire à celui que nous observions avant l'adoption de la loi Fauchon de juillet 2000, s'agissant des mises en cause et des condamnations d'élus", pointe Luc Brunet, responsable de l'observatoire.

À l'origine de ces mises en cause et condamnations plus nombreuses : les dispositifs renforcés de contrôle mis en place à la suite des lois d'octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, mais aussi une vigilance et une mobilisation plus grandes des oppositions, "avec des conflits dans les conseils, comme on n'en a jamais vus", relate Lauriane Mounier-Faraut, présidente de l'Association nationale des directeurs et directrices d'associations de maires (Andam).

Un "travail de sensibilisation" reste à faire

Dans le même temps, les élus locaux continuent à manquer d'informations sur le sujet, constate-t-elle. "Ils tombent un peu de leur chaise, quand on leur explique tous les risques potentiels auxquels ils doivent faire face et toutes les précautions qu'ils doivent prendre". Conséquence : des élus locaux parviennent à contrevenir aux règles déontologiques par ignorance, ou imprudence. Or, l'absence d'alternatives (amendes par exemple) dans le droit les conduit devant le juge pénal. C'est alors le début d'un calvaire : "La mise en cause a des effets désastreux du point de vue personnel, psychologique", souligne Samuel Dyens.

Un "travail de sensibilisation des élus" aux questions déontologiques est nécessaire, mais le référent déontologue des élus locaux, que les collectivités ont obligation de désigner depuis juin 2023, n'exerce pas cette mission, regrette la présidente de l'Andam. Qui ne se dit pas "convaincue par l'efficacité de ce dispositif de prévention". Un avis que ne partage pas Élise Untermaier-Kerléo, maître de conférences de droit public à l'université Jean-Moulin Lyon 3 et elle-même référente déontologue : "Il ne faut pas penser que le référent déontologue va devenir le responsable probité de toutes les collectivités (…) ce n'est qu'un tout petit élément, cependant il est efficace, il répond à un besoin réel de la part des élus", estime-t-elle.