Le Sénat approuve la généralisation du scrutin de liste paritaire

Au terme d'un débat nourri, la Haute Assemblée a adopté le 11 mars la proposition de loi de l'ex-députée Élodie Jacquier-Laforge qui vise à étendre le scrutin de liste proportionnel aux communes de moins de 1.000 habitants. Ce qui doit conduire à faire sensiblement progresser la part des femmes dans les conseils municipaux de ces communes à l'occasion des élections de 2026.

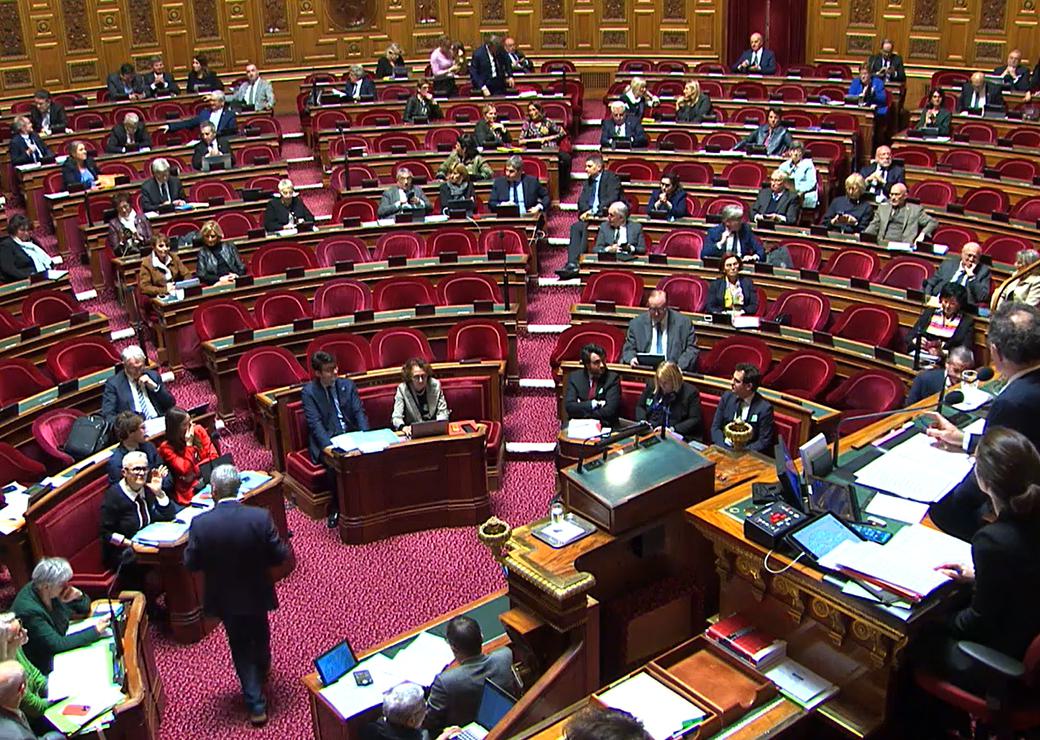

© Capture vidéo Sénat

À l'issue d'un débat de près de six heures, mené parfois dans une ambiance tendue, la chambre des territoires a adopté la proposition de loi de l'Assemblée nationale qui étend à partir de 2026 le scrutin de liste proportionnel aux communes de moins de 1.000 habitants et, au passage, introduit la parité dans leurs conseils municipaux.

Le texte a été adopté par 192 voix contre 111, avec 39 abstentions (voir le résultat du scrutin(Lien sortant, nouvelle fenêtre)). Les socialistes, les écologistes et les macronistes ont voté pour en bloc, une petite majorité de centristes se ralliant à eux. Les sénateurs Les Républicains (LR) ont été quant à eux très divisés, quasiment la moitié rejetant la réforme, tandis que les communistes ont présenté un front uni contre elle.

"Tir au pigeon"

La proposition de loi de l'ex-députée (Modem) Élodie Jacquier-Laforge, qui avait été adoptée en première lecture il y a trois ans par l'Assemblée nationale (voir notre article), remet en cause le scrutin majoritaire plurinominal assorti du panachage en vigueur dans les communes de moins de 1.000 habitants. Un mode de scrutin "anachronique" qui s'apparente à "un tir au pigeon" et génère "de la souffrance" chez les élus sortants, ont affirmé les partisans de la réforme. Des élus ayant par exemple refusé d'"accorder des autorisations d'urbanisme", par respect pour la loi, en font parfois les frais, a estimé le macroniste Didier Rambaud. Au-delà des "intérêts particuliers", la "misogynie" et le "racisme" peuvent être ce qui guide les électeurs à rayer certains noms sur les listes candidates, a renchéri l'écologiste Ghislaine Senée.

Avec le scrutin de liste proportionnel sans panachage, les électeurs se détermineront au contraire "sur un projet lisible porté par une équipe plus cohérente", selon le centriste Jean-Michel Arnaud. Des arguments battus en brèche par la communiste Cécile Cukierman, pour qui "ce n'est pas non plus 'la fête au village' dans les communes de plus de 1.000 habitants". "La vraie liberté démocratique (…) est de pouvoir se prononcer sur des noms", a défendu pour sa part le LR Cédric Vial.

"Parité au forceps"

Le principe d'une présence plus importante des femmes dans les conseils municipaux n'est pas contesté par les détracteurs de la réforme – aujourd'hui, elles ne sont que 37,5% dans les assemblées des communes de moins de 1.000 habitants. Ils déplorent plutôt "une parité au forceps" - selon l'expression de la LR Kristina Pluchet - et "des règles rigides" (Cédric Chevalier, Indépendants) qui laisseront sur la touche des candidats motivés, parce qu'ils ne sont pas du bon sexe. "Les femmes seront autant motivées que les messieurs pour participer à ces conseils municipaux", a rétorqué la socialiste Corinne Féret. Et pour Ghislaine Senée, la réforme, "vraiment une bonne nouvelle", conduira les têtes de listes à "aller chercher des femmes". Cela aidera les "citoyennes" à s'engager, car si "beaucoup auraient envie" de le faire, elles "n'en ont pas l'idée".

Mais les candidats aux municipales dans les communes de moins de 1.000 habitants arriveront-ils à constituer des listes avec une "contrainte supplémentaire" liée à la parité ? Les sénateurs opposés à la proposition de loi en doutent, alors que déjà, avec une obligation de parité réservée aux communes de plus de 1.000 habitants, 106 communes ne disposaient d'aucun candidat au premier tour des élections municipales de 2020. Ces sénateurs déclarent se faire l'écho de l'inquiétude des maires des communes de taille modeste. En Meurthe-et-Moselle, dans l'Essonne et dans l'Oise, ces élus locaux ont été consultés et ils seraient très majoritairement hostiles au changement de mode de scrutin, au motif que les difficultés pour constituer des listes seraient accrues.

Listes incomplètes

Résultat de cette situation, une seule liste serait en lice dans un nombre croissant de communes, conduisant à une "attrition démocratique", selon le LR Laurent Somon. D'autres sénateurs ont pointé le risque de "politisation" des débats des conseils municipaux des communes de moins de 1.000 habitants.

Des arguments balayés d'un revers de main par les partisans de la réforme, notamment parce qu'elle est assortie de plusieurs assouplissements des règles électorales. Elle autorise en effet le dépôt de listes incomplètes lors des élections municipales dans les communes de moins de 1.000 habitants (avec, par exemple, un minimum de 9 candidats – et non 11 – dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants). En sachant que les listes pourraient aussi comporter deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir.

Simultanément, le texte étend aux communes de 500 à 999 habitants le bénéfice des dispositions prévoyant actuellement, pour les communes inférieures à 500 habitants, que le conseil municipal est présumé complet avec deux conseillers municipaux de moins que l'effectif légal. De telles dispositions sont censées favoriser le pluralisme et faciliter la constitution des listes candidates.

"Complexification"

À l'initiative de la commission des lois du Sénat, la proposition de loi prévoit aussi que les adjoints au maire pourront être remplacés (par exemple en cas de démission) par une personne pouvant ne pas être du même sexe.

Mais, avec ces divers aménagements, le texte "mélange plusieurs objectifs", a critiqué Cécile Cukierman, en pointant aussi la complexité des nouvelles règles. "On crée des normes inintelligibles", a abondé Cédric Vial, alors qu'à l'inverse, la ministre chargée de la ruralité a considéré la généralisation du scrutin de liste proportionnel comme un élément de "simplification".

Certains sénateurs défendaient l'idée de continuer à appliquer le scrutin majoritaire dans les communes de moins de 500 habitants, afin notamment de ne pas exposer celles-ci à des difficultés accrues pour constituer les listes. Mais leurs amendements sont "tombés", notamment face à l'opposition du gouvernement.

Désignation des conseillers communautaires

En revanche, ce dernier a défendu avec succès, par la voix de Françoise Gatel, l'idée de ne pas généraliser le "fléchage" aux communes de moins de 1.000 habitants (voir l'amendement(Lien sortant, nouvelle fenêtre)), contrairement aux intentions de la commission des lois du Sénat. Pour rappel, ce dispositif applicable dans les communes de plus de 1.000 habitants prévoit la présentation sur un même bulletin de vote de la liste des candidats au conseil municipal et, parmi eux, des candidats au conseil communautaire. Selon l'exécutif, le système de fléchage "créerait des contraintes excessives pour les petites communes" et ne garantirait pas que le maire "siège systématiquement au conseil communautaire". Dans les communes de moins de 1.000 habitants, les conseillers municipaux continueront donc à être désignés au sein du conseil communautaire en suivant "l'ordre du tableau" (maire, adjoints, conseillers municipaux).

Dans un communiqué, Intercommunalités de France a regretté cette décision, considérant que le fléchage donne "une meilleure visibilité à l’intercommunalité et aux politiques publiques qu’elle porte".

La proposition de loi retourne désormais à l'Assemblée nationale pour une discussion en seconde lecture. Celle-ci devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, compte tenu de l'urgence à fixer les règles d'une élection qui aura lieu en mars 2026.