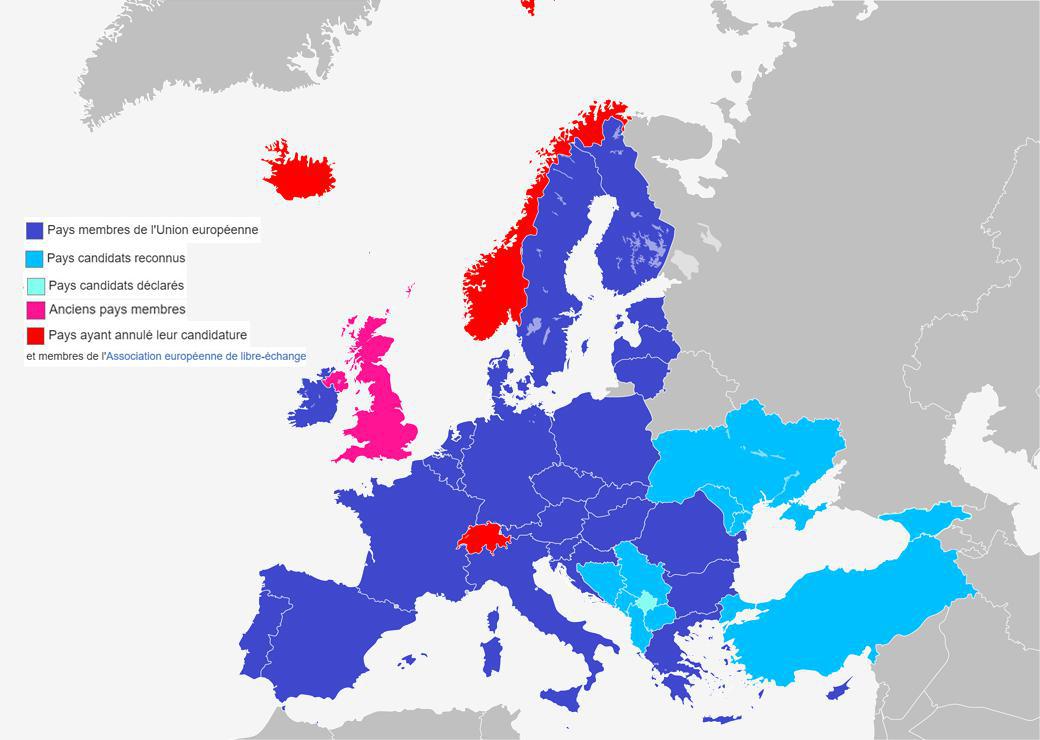

Élargissement de l’UE à 33 ou 36 : une facture pas si salée ?

La Commission européenne vient de publier une étude sur les impacts budgétaires d’un possible élargissement à 33 ou 36 États membres, qui avance que le coût de ces derniers pourrait être "modeste" pour le budget de l’UE. En fonction des scénarios étudiés, les conséquences, disparates, pour les actuels États membres pourraient toutefois être fort lourdes : plusieurs pourraient perdre jusqu’à 24% de leurs fonds de la politique de cohésion (Pologne, Italie, Portugal, Allemagne…) et jusqu’à 18% de ceux issus de la PAC (France, Espagne). Dans le cas d’un élargissement à 36 dès 2030, l’Espagne émargerait alors au rang des contributeurs nets.

© JLogan Derivative work: JCRules CC BY-SA 3.0

"Les futures adhésions ne feront pas exploser le budget" de l’Union. Elles pourraient en revanche se traduire pour certains États membres par une perte plus que significative de leurs subventions reçues au titre de la politique agricole commune (PAC) et/ou de la politique de cohésion. Telles sont les principales conclusions avancées par une étude (en anglais) réalisée par des membres de l’institut et du centre Jacques-Delors et du think-tank CEPS (Centre d’études sur la politique européenne), commandée par le Parlement européen et récemment publiée par la DG Budget de la Commission européenne. Logiquement, les résultats varient toutefois selon les hypothèses retenues. L’étude en présente trois : une "intégration graduelle" (sans nouvel entrant au cours du prochain cadre financier pluriannuel, mais toujours avec l’élargissement pour objectif, avec l’aide à la pré-adhésion qui va avec) ; un scénario "small bang" où six candidats des Balkans occidentaux (les cinq candidats officiels – Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie – plus le Kosovo) rejoindraient l’Union en 2030 ; un scénario "big bang", marqué par l’intégration, dans le même temps, de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Le tout en partant du principe que le budget du premier pilier (le soutien aux marchés et aux revenus) de la PAC resterait constant en valeur réelle, "comme lors des précédents élargissements", contribuant ainsi à maintenir le budget de l’UE à 1% du PIB. Les autres règles et formules (dont celle dite "de Berlin" pour l’affectation des fonds de cohésion) resteraient identiques.

Un CFP 2021-2027 testé avec 36 États membres

Avant de dérouler ses différents scénarios, le rapport réévalue l’actuel budget pluriannuel 2021-2027 en y intégrant les 9 candidats évoqués. En pareil cas, le budget pluriannuel total de l’UE aurait augmenté de 2% pour s’établir à 1.258 milliards d’euros. La politique de cohésion aurait vu ses crédits augmenter de 8 milliards pour atteindre 437 milliards d’euros. Les nouveaux entrants auraient au total reçu 59,5 milliards d’euros de la somme (l’Ukraine devenant le 5e bénéficiaire). À l’inverse, les actuels États membres auraient perdu 51,8 milliards d’euros. Les fonds de 15 États membres – Pologne, Italie et Espagne en tête – auraient été amputés de plus de 24% (la France aurait perdu 600 millions d’euros). Les fonds dédiés à l’agriculture et l’environnement auraient augmenté de 20 milliards d’euros, pour atteindre un total de 420 milliards d’euros. Les nouveaux entrants en auraient perçu 86 milliards (dont 83,3 milliards de la PAC). L’enveloppe perçue par les 27 aurait, elle, été réduite de 9,5 milliards, avec pour principaux perdants la France (près de deux milliards d’euros) et l’Espagne (-18% chacun).

Intégration graduelle : la politique de cohésion à la baisse

Dans le premier scénario étudié, est retenue l’hypothèse d’un CFP 2028-2034 de 1.739 milliards d’euros. La part dédiée à la PAC atteindrait 454 milliards d’euros, en hausse de 14% en prix courants. Sans changement des règles de la politique de cohésion, cette dernière verrait, elle, sa part dans le budget décroître, les coupes dans les attributions aux États membres dont la situation économique s’améliore étant plus importantes que l’augmentation des dotations accordées aux économies déclinantes. En euros constants, 12 États membres (dont la Pologne, l’Italie, le Portugal et l’Allemagne) verraient leur enveloppe baisser de 24%, alors qu’elle progresserait pour d’autres, comme l’Espagne, de 8%. La France ferait partie des perdants. L’aide aux 9 candidats à l’adhésion ferait plus que doubler pour atteindre 68 milliards d’euros.

Scénario "Small bang" : la politique de cohésion à l’épreuve

Dans le cas où les 6 pays des Balkans occidentaux intégreraient l’UE dès 2030, l’étude estime que l’impact sur l’ensemble de l’UE serait "modeste" – le budget total atteindrait 1.754 milliards d’euros. Dans le détail, il en irait toutefois différemment.

Le budget affecté à la politique de cohésion atteindrait 449 milliards d’euros. Les nouveaux entrants en percevraient 24 milliards alors que les 27 verraient leur enveloppe se réduire de 9 milliards par rapport au précédent scénario. L’impact serait particulièrement lourd pour la Roumanie et la Hongrie, qui verraient leurs fonds fondre respectivement de 15 et 21%. Et la Pologne et l’Italie resteraient grandement perdants par rapport à l’actuel CFP.

L’impact ne serait pas non plus négligeable au regard de la PAC, dont le budget total serait de 458 milliards d’euros. Les nouveaux entrants en capteraient 12,5 milliards, alors que les 27 perdraient 8,5 milliards par rapport au scénario de l’intégration graduelle. La France (-3,5%) et l’Espagne (-3,4%) seraient ici les principaux perdants.

Scénario "Big bang" : la PAC mise à mal

L’intégration dès 2030 de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie aurait un tout autre impact. Là encore, les auteurs s’emploient toutefois à le minimiser au global : "Le coût annuel net de l'élargissement pour l'UE27 [serait] de 15,6 milliards d'euros. Le montant est faible." Le budget total de l’UE atteindrait 1.773 milliards d’euros. Les auteurs concèdent néanmoins "d’importants effets de redistribution interne".

La dotation de la politique de cohésion atteindrait 469 milliards d’euros, dont 55,5 milliards pour les 9 nouveaux entrants. Les 27 verraient leur enveloppe diminuer de 20,5 milliards par rapport au scénario de l’intégration graduelle. Principaux perdants : l’Espagne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Lituanie, avec une réduction de leurs enveloppes allant de 15 à 22%.

Avec l’intégration de l’Ukraine, la PAC serait particulièrement affectée. Si le budget total atteindrait 476 milliards d’euros, les enveloppes des 27 seraient réduites de 46 milliards d’euros : -15% en moyenne. Avec là encore des pointes pour la France et l’Espagne : -18%. Au passage, des chiffres proches de ceux révélés par une étude bruxelloise révélée par le Financial Times, à l’époque vertement contestée (voir notre article du 14 mai 2024)

Scénario "irréaliste" ?

Un tel scénario est toutefois jugé "irréaliste" par les auteurs. Ils soulignent notamment que "plusieurs pays, comme la France, ont des contraintes juridiques spécifiques qui compliquent tout processus d’adhésion" (référendum ou adoption à la majorité des 3/5e dans les deux chambres). Un pays qui, quel que soit le scénario, resterait l’un des principaux contributeurs nets au budget européen (sans compter que les modalités de remboursement du plan NextGenerationEU, qui peinent à prendre corps, sont ici ignorées). Des rangs que rejoindrait l’Espagne dans le scénario du Big bang.

Pour faire passer la pilule, les auteurs indiquent toutefois que, dans ce dernier scénario, "sans accès immédiat aux fonds de la PAC, certains [nouveaux entrants] pourraient recevoir des recettes nettes inférieures à celles d'avant l'élargissement dans les premières années suivant l'adhésion". Philosophiquement (juridiquement ?), une telle inégalité de traitement entre États membres semble néanmoins difficilement justifiable. Autre solution proposée : décider "de restreindre ex ante l'expansion du budget de la PAC" afin de rendre "gérables les coûts budgétaires des nouvelles adhésions".

Relevons par ailleurs que la perspective de l’adhésion de la Géorgie semble chaque jour plus hypothétique : "Les autorités géorgiennes s’éloignent de plus en plus des normes démocratiques", ont déclaré ce 7 février la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, et la commissaire à l’élargissement, Marta Kos, voyant dans l’adoption récentes de plusieurs réformes, notamment du code pénal, "un sérieux recul dans le développement démocratique de la Géorgie" qui ne répond "pas aux attentes d’un pays candidat à l’UE".