L’UE célèbre les vingt ans du "grand élargissement" en préparant le suivant

Il y a vingt ans, dix nouveaux États membres rejoignaient l’aventure européenne. Un "grand élargissement" que les institutions européennes célèbrent en préparant le suivant, qui donnerait naissance à une Europe des 30, voire des 35. Et ce, "dès 2030", espère le président du Conseil européen.

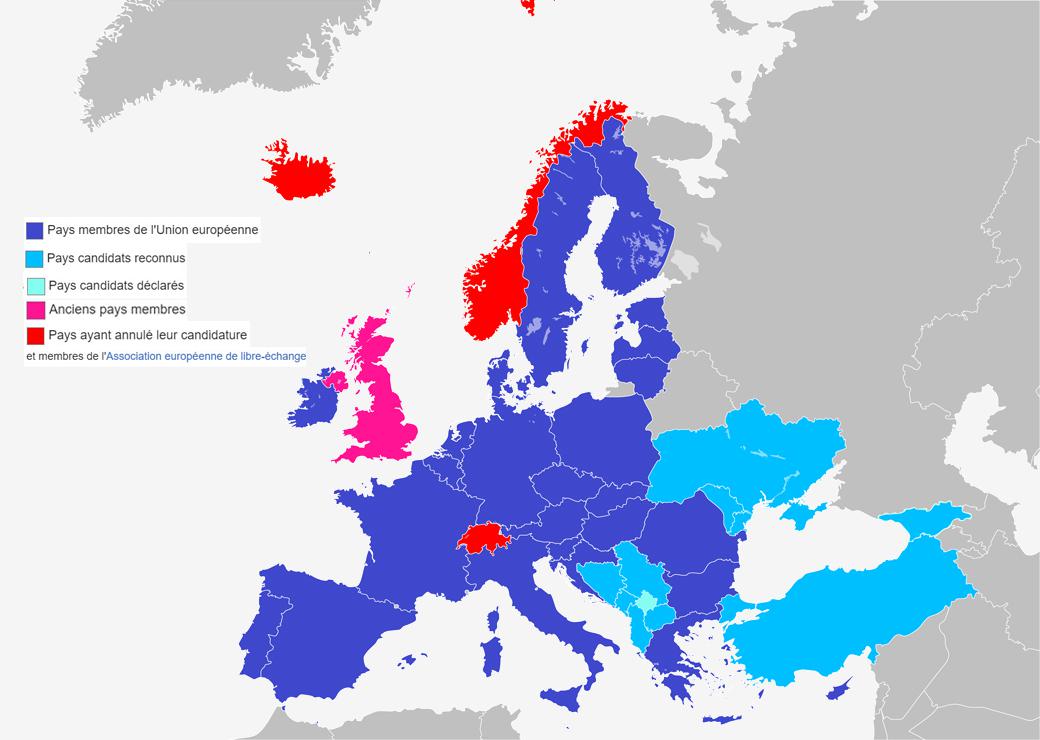

© JLogan Derivative work: JCRules CC BY-SA 3.0

"L'élargissement d'aujourd'hui est le cinquième et le plus grand de l'histoire de l'Union, et il ne sera pas le dernier." Proférée le 1er mai 2004 par Romano Prodi, alors président de la Commission européenne, et rappelée 20 ans plus tard par sa successeure, Ursula von der Leyen, la prophétie s’est déjà réalisée. Et ne semble nullement démodée.

En 2004, le "grand élargissement"

Il y a vingt ans, la chute du Rideau de fer, qui portait la promesse de l’entrée dans une ère de paix, permettait le "grand élargissement", rappelait ce 29 avril le président du Conseil européen, Charles Michel. Pas moins de dix nouveau États membres – la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie – rejoignaient l’aventure européenne, pour donner alors naissance à l’Europe des 25. Laquelle s’est rapidement muée, comme Romano Prodi l’avait prédit, en Europe des 27 – dès 2007, avec l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie –, puis des 28, avec celle de la Croatie en 2013 (avant de revenir à 27 en 2021, Brexit aidant). Pour Charles Michel, "un désir féroce de faire partie de ce monde de liberté et de prospérité" avait poussé les nouveaux entrants à devenir "la partie orientale de l'Ouest" plutôt que "la partie occidentale de l'Est". Une entrée dont il souligne qu’elle a été pour eux "un moteur puissant pour plus de prospérité. L'augmentation spectaculaire de leur PIB en est la meilleure preuve".

Des trajectoires divergentes

Le 9e rapport sur la cohésion l’a récemment mis en valeur : le PIB moyen par habitant des Dix est effectivement passé "d’environ 52% de la moyenne de l’UE à près de 80% en 2023*. Les taux de chômage ont diminué d’une moyenne de 13% à 4%". "Votre production agricole a triplé", leur a encore rappelé Ursula von der Leyen le 24 avril dernier. Un phénomène de rattrapage déjà expérimenté. En témoigne le 4erapport sur la cohésion de 2007, qui relevait à l’époque que "l’ensemble des principaux bénéficiaires de la politique de cohésion au cours de la période 1994-2006, à savoir la Grèce, l’Espagne, l’Irlande et le Portugal, ont enregistré un taux de croissance impressionnant".

Depuis, ces derniers ne semblent toutefois plus à pareille fête. Le 9e rapport sur la cohésion (v. notre article du 29 mars) observe que les "États membres du Sud", incluant la France, connaissent ces dernières années une "divergence progressive" ; entendre : ils régressent. Le 4e rapport sur la cohésion recensait en 2004, pour la France, dix régions métropolitaines avec un PIB/habitant supérieur à la moyenne européenne. On n’en compte désormais plus que deux. Un résultat paradoxal, puisque les nouveaux entrants émargeaient plutôt en fin de classe. Mais que d’aucuns trouveront logique : l’élargissement de 2004 se traduisait par "un accroissement de 20% de la population de l’UE, mais de seulement 5% du PIB", rappelle Toute l’Europe. Il a donc fallu partager davantage un gâteau qui ne grossissait qu’à la marge, même en comptant sur les synergies. Certes, les régions les moins développées, comme les régions ultra-périphériques, ont continué à tirer leur épingle du jeu. Mais tel n’a pas été le cas des régions "classe moyenne", celles dites "en transition", dont le développement passe désormais "à la trappe" (v. notre article du 27 mars 2023 ou celui du 6 juin 2023).

L’élargissement perpétuel ?

Pour autant, le désir d’élargissement semble sans fin. "L'Europe, c'est un projet qui n'a pas de bornes", déclarait ainsi Emmanuel Macron, le 25 avril dernier, lors de son deuxième discours sur l'Europe prononcé à la Sorbonne (v. notre article du même jour). Cette fois, ce sont la guerre et ses menaces qui semblent en être le meilleur moteur. L’invasion russe a conduit l’Ukraine à frapper officiellement à la porte (demande d’adhésion adressée le 28 février 2022, soit 4 jours après l’entrée des Russes). Elle a été suivie de (très) près par la Moldavie et la Géorgie, le 3 mars 2022. Non sans résultat. Le 14 décembre 2023, le Conseil décidait officiellement d’ouvrir des négociations d’adhésion avec les deux premières, et attribuait le statut de candidat officiel à la troisième, moins chanceuse, bien qu’ayant elle aussi été confrontée à l’invasion russe il y a peu. Un État aujourd’hui toutefois "à la croisée des chemins", selon Ursula von der Leyen, alors que le gouvernement géorgien vient d’adopter une loi sur l’influence étrangère jugée pro-russe.

Pour l’heure, avec les cinq des Balkans occidentaux – l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du nord, le Monténégro et la Serbie –, sans oublier la Turquie – candidate depuis 1987, mais avec un processus au point mort –, ils sont donc neuf à espérer rejoindre l’UE. À la Commission, on se montre plus enthousiaste encore : "Nous prenons des mesures considérables pour réaliser l’élargissement. Au lieu d’attendre que nos partenaires de l’élargissement se rapprochent de l’UE, nous assumons la responsabilité de les rapprocher, avant même l’adhésion pleine et entière", déclare ainsi Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, dans un message vidéo visionné lors de la manifestation organisée par le Comité européen des régions les 29 et 30 avril dernier à l’occasion de la "Journée de l’élargissement". En France, le président Emmanuel Macron semble désormais prêt à accueillir l’Ukraine et la Moldavie. Il n’a en revanche pas encore passé le cap pour les Balkans occidentaux, qui n’auraient pour l’heure vocation qu’à intégrer la "communauté politique européenne" dont il a appelé la création de ses vœux en mai 2022. (v. notre article du 1er juillet 2022).

Un élargissement à la fois "moral et stratégique"

Pour Charles Michel, ce nouvel élargissement – lato sensu, avec l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux –, qu’il espère "d’ici à 2030", constitue, comme celui de 2004, à la fois "une obligation morale de répondre à l’appel de l’histoire" et "notre intérêt stratégique". Faisant ainsi écho à Ursula von der Leyen : "Ils font partie de la famille", s’était en effet exclamée la présidente de la Commission dans son discours sur l’état de l’Union de 2022 (v. notre article du 14 septembre 2022), avant de proclamer l’année suivante que "le moment est venu pour l’Europe de répondre à l’appel de l’Histoire" (v. notre article du 13 septembre 2023). Un discours de 2023 dans lequel elle estimait que "dans un monde où la taille et le poids sont importants, il est clairement dans l’intérêt […] de l’Union européenne de compléter notre Union". Qualifié de "pierre angulaire de notre stratégie de souveraineté", ce nouvel élargissement devrait, pour Charles Michel également, permettre à l’UE de devenir "plus forte". À tout le moins, moins digeste : "Imaginons un instant comment une UE plus petite et plus faible, avec seulement 15 États membres, aurait-elle fait face à la guerre de la Russie contre l'Ukraine ? Un nouveau rideau de fer à l'Est aurait émergé, la Russie aurait occupé ces pays – du moins idéologiquement et politiquement – et l'UE aurait été beaucoup plus vulnérable", assure ainsi le Belge, maître en uchronie.

Des paris perdus

Une démonstration qui mériterait d’être étayée. Ainsi, l’élargissement de 2004 devait apporter du sang neuf – "une nouvelle force démographique", jurait-on. Un pari a priori perdu. Entre 2004 et 2023, l’Europe des 27 a gagné près de 16 millions d’habitants (+3,7%). Mais la Pologne et la Roumanie, les deux entrants les plus peuplés, en ont respectivement perdu plus d’1,43 million (-3,76% de sa population) et plus de 2,46 millions (-11,46%). La baisse dépasse même les 17% en Lettonie (près de 400.000 habitants de moins) et les 16% en Bulgarie (près de 1,3 million d’habitants de moins). Bulgarie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne et Roumanie font en outre partie des États membres pour lesquels la Commission européenne table sur un déclin de leur population dans les prochaines années. Et leur population ne contribue qu’à la marge à faire baisser la moyenne d’âge dans l’UE (44,5 ans en 2023) : 42,6 ans en Pologne, 43,6 ans en Roumanie, 43,7 ans en République tchèque, contre 42,4 ans en France.

Par ailleurs, comme le souligne Élise Bernard, de l’institut Robert-Schuman, l’élargissement de 2004 n’aura pas non plus contribué à revivifier la démocratie. Hormis Chypre et Malte, ces nouveaux citoyens européens ne s’étaient guère déplacés pour voter aux européennes de 2004. Et les vingt années suivantes ont été marquées par l’abstention. Pis, la Hongrie et la Pologne sont depuis régulièrement pointées du doigt par Bruxelles, accusées de ne pas respecter "les valeurs de l’UE".

Le défi ukrainien

L’accueil d’un pays comme l’Ukraine – 40 millions d’habitants, avec un "indice de développement humain" calculé par le Pnud qui le plaçait au 77e rang des États dans le monde en 2021 – n’aura évidemment pas le même impact que celui de la Croatie, dernier entré. Dans un entretien au Point accordé fin 2023, le Premier ministre hongrois Victor Orban, guère favorable au projet, alertait : "Je ne sais pas si les Français sont conscients de ce que signifierait économiquement cette adhésion pour la France. Chaque année, il vous faudra verser au budget commun de l'Union plus de 3,5 milliards d'euros supplémentaires. Est-ce accepté ici ?". Et d’agiter la menace ultime chez le premier bénéficiaire de la PAC : "L'Ukraine est un grand pays, avec une agriculture importante. Si vous laissez cette agriculture entrer dans le système agricole européen, elle le détruira le lendemain. Sans transformer notre système de subventions agricoles, nous ne pouvons pas les laisser entrer." Un avertissement qui n’est pas sans résonner, alors que l’exemption des droits de douane sur certains produits ukrainiens a alimenté la révolte agricole, et a d’ores et déjà entraîné l’adoption d’un "mécanisme de sauvegarde renforcé" pour remédier à ses plus graves conséquences (v. notre article du 2 février). D’autant plus qu’une étude informelle révélée par le Financial Times estimait que l’entrée dans l’Union de l’Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et des États des Balkans occidentaux se traduirait par une baisse des subventions de la PAC de l’ordre de 20% pour les actuels États membres. Toujours selon cette étude, la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Slovénie, Chypre et Malte ne seraient en outre plus éligibles au fonds de cohésion.

À Bruxelles, on dénonce toutefois vertement ce "calcul de coin de table". Dans un avis adopté lors de sa dernière session plénière des 17 et 18 avril, le Comité des régions attire au contraire l’attention sur le fait que "plusieurs études ont déjà conclu à la faisabilité de l’élargissement, notamment avec l’Ukraine", en tenant notamment compte "des différents mécanismes de plafonnement" de la politique agricole commune et de la politique de cohésion.

Élargissement ET approfondissement

C’est une nouveauté, cette fuite en avant dans l’élargissement devrait désormais aller de pair avec l’approfondissement, alors que les deux étaient encore considérés il y a peu comme antinomiques. "Nous devons faire les deux", plaidait en 2023 Ursula von der Leyen, invitant à "dépasser ces débats stériles". Et d’arguer qu’ "à chaque élargissement, nous avons donné tort à ceux qui déclaraient que nous serions moins efficaces". "Le marché unique a été négligé, nous devons libérer son plein potentiel", plaidait de même fin avril Charles Michel, jugeant par ailleurs que "l’approfondissement de notre Union des marchés de capitaux est également essentiel". Sans parler de la défense : "Nous devons développer des projets phares européens, comme le dôme de fer, par exemple", assure-t-il encore. Une défense commune également souhaitée par le président Macron, mais qui peine déjà à prendre corps à 27.

Réforme de la gouvernance

Charles Michel le concède : outre "une réforme de nos programmes et de nos budgets", l’élargissement passe par – et est l’occasion d’ – une réforme "de notre processus décisionnel". Entendre notamment la fin de l’unanimité, dont l’avis précité du Comité des régions souligne "qu’elle met actuellement sous pression le processus d’élargissement". "Notre Union ne peut s’élargir que si elle se réforme en profondeur et se simplifie", expliquait de même à la Sorbonne Emmanuel Macron le 25 avril dernier. En précisant qu’ "il y a un accord franco-allemand très fort pour aller à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère et de fiscalité, ça fait partie des réformes indispensables, même s’il faudrait aller beaucoup plus loin sur ce sujet". Ces réformes, l’Europe s’y s’attelle : "Nous travaillons d'arrache-pied avec les 27 États membres à l'élaboration du programme stratégique. Il servira de base pour les cinq prochaines années", prévient le président du Conseil de l’UE. Toujours dans l’avis évoqué, le Comité des régions prend note que ces examens approfondis préalables à l’élargissement "n’auront lieu qu’au début de 2025". Après les élections européennes de juin prochain, avec un Parlement qui n’y sera peut-être pas aussi favorable.

Demandez le programme

Dans leur programme, seules deux listes évoquent pour l’heure clairement la question. LFI, qui fait du refus de l’entrée de l’Ukraine dans l’UE le 12e de ses 15 combats. Et le RN, qui refuse "toute forme d’élargissement de l’UE". EELV plaide, elle, pour un "sursaut fédéral", mais ne se prononce pas sur l’élargissement. Marie Toussaint a toutefois indiqué sur X que "si l’Ukraine adhère aux valeurs de paix, de démocratie et d’État de droit aux fondements de l’Europe, il y aura une place pour l’Ukraine dans l’UE". Parmi ceux qui n’ont pas encore dévoilé leur programme, la position de Renaissance est a priori connue, puisqu’elle devrait épouser la ligne présidentielle. Celle de Place publique l’est également : dans un discours prononcé à Strasbourg le 25 avril, Raphaël Glucksmann, estimant que "le moment de l’élargissement à l’Ukraine et aux Balkans occidentaux sera aussi celui d’une refonte des institutions européennes", a indiqué qu’il entendait "écrire un traité d’élargissement qui sera aussi un traité d’approfondissement" pour voir en 2030 "l’avènement d’un continent enfin uni et cohérent". Chez Les Républicains, on estime au contraire que "l’Union européenne n’est pas prête pour de nouveaux élargissements qui affaibliraient le projet européen. Il faut consolider l’Europe, pas l’élargir !" et l’on plaide pour "arrimer à l’Europe" l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux "par des partenariats solides, mais non par des élargissements", en développant le statut d’État associé à l’UE.

* Une brochure de la Commission "20 ans ensemble" évoque un passage de 59% de la moyenne de l’EU-27 en 2004 à 81% en 2022".