Prévalence du handicap : des disparités territoriales

Dans sa nouvelle publication compilant les dernières données disponibles en matière de handicap, la Drees analyse les disparités territoriales en matière de handicap, qui peuvent être marquées hors critères démographiques. Selon une autre étude récente de la Drees, la prévalence de la perte d’autonomie a reculé, entre 2015 et 2022.

© Drees et Adobe stock

"Le handicap en chiffres", édition 2024, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees, ministères sociaux) est paru le 28 novembre. On y trouve les dernières données disponibles sur la mesure du handicap, la situation et l’accompagnement des enfants et adultes porteurs d’un handicap (scolarisation, emploi, établissements, minima sociaux et prestations, santé, etc.)

Selon la définition, entre 6 et 18 millions d’enfants et adultes sont en situation de handicap

"En France (métropole et Drom), le nombre d’enfants et d’adultes handicapés (de 5 ans ou plus), qu’ils vivent à domicile ou en établissement, varie de 5,7 millions à 18,2 millions de personnes selon la définition utilisée", indique la Drees. En effet, pour les plus de 15 ans, trois critères peuvent être utilisés pour dénombrer le nombre de personnes en situation de handicap : "avoir au moins une limitation fonctionnelle sévère", par exemple avoir des problèmes de vue ou d’audition malgré une correction (14,5 millions de personnes en 2022, soit 28% des 15 ans et plus), "être fortement restreint dans des activités essentielles du quotidien" (5,4 millions de personnes, soit 10%) et enfin connaître "une restriction importante, pour des raisons de santé, depuis plus de six mois, dans les activités que les gens font habituellement" (4,6 millions, soit 9%). Pour les enfants de 5 à 14 ans, seuls le premier et le troisième critère sont utilisés pour aboutir à une large fourchette d’estimation : entre 100.000 et 1,2 million d’enfants handicapés (pour la France métropolitaine).

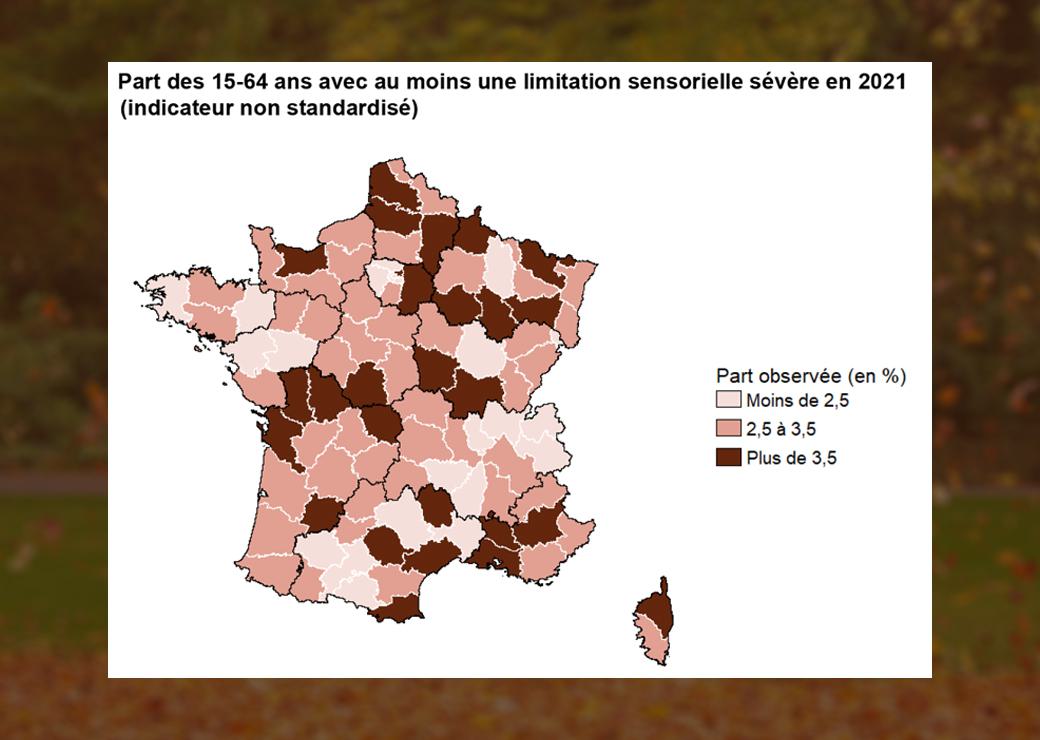

Pour cette édition 2024, huit fiches sont consacrées à l’analyse des disparités territoriales en matière de handicap (limitations sévères, limitations physiques, limitations sensorielles, limitations cognitives ou relationnelles, enfants handicapés, handicap dans les Drom, handicap en Europe). On y apprend par exemple que le taux de personnes âgées de 15 à 64 ans déclarant au moins une limitation sévère "varie de 5% à 11% selon les départements", selon des données de 2021, avec un taux supérieur à 9,5% dans 18 départements (notamment dans le nord de la France) et un taux inférieur à 7,5% dans 23 départements (dont des départements du sud-est, de l’ouest de Paris et de l’ouest de la France). Des variations que l'ouvrage ne s'attache toutefois pas à expliquer.

L’espérance de vie sans perte d’autonomie a augmenté entre 2015 et 2022

Un peu plus tôt en novembre, la Drees avait rendu également publiques deux études issues du dispositif d’enquêtes Autonomie. La première porte sur le nombre de personnes en situation de handicap vivant à domicile, avec des détails sur les limitations fonctionnelles et les restrictions d’activités rencontrées.

La seconde a trait à la prévalence de la perte d’autonomie parmi les 16,7 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus en 2022 en France métropolitaine qui vivaient à leur domicile (sur un total de 18 millions de personnes de cette tranche d’âge). "Parmi elles, 3% à 8% sont en perte d’autonomie au sens du groupe iso-ressources (GIR), selon que l’on en retienne une définition restreinte ou large, soit de 500.000 à 1,3 million de personnes concernées", précise la Drees. Fait intéressant : cette prévalence (maximale) de la perte d’autonomie a reculé entre 2015 et 2022, passant de 10% à 8% (soit un recul de 180.000 personnes concernées, alors même que le nombre de personnes de cet âge a augmenté sur cette période). "Dans le même temps, la proportion de personnes âgées accueillies en établissement a elle aussi baissé", ajoute la Drees. Ainsi, si "l’espérance de vie à 60 ans a quasiment stagné entre 2015 et 2022", l’enquête de la Drees nous apporte au moins une bonne nouvelle : l’espérance de vie sans perte d’autonomie a augmenté (de 0,8 point par an pour les femmes et de 0,5 point par an pour les hommes).

› Mesurer et expliquer le handicap : travaux en coursLa question des disparités territoriales a fait l'objet en mai dernier d'un webinaire (vidéo disponible en replay) organisé en mai dernier par la CNSA (dans le cadre des "Rendez-vous de la recherche sur l'autonomie"), destiné à présenter les résultats de travaux conduits par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) sur l'identification des personnes en situation de handicap à partir de leur consommation de soins. Ce projet, baptisé "Fish", consiste à construire plusieurs algorithmes. Dont un sur les limitations motrices et l’autre sur les troubles psychiques, intellectuels ou cognitifs. Ce qui permet, comme le fait la Drees, d'établir des cartes de France affichant des disparités départementales avec effectivement, pour les limitations motrices, une prévalence plus forte dans le nord et l'est du pays et, à l'inverse, un moindre nombre de personnes concernées du côté de Paris, de l’ouest de la région parisienne et de la Haute-Savoie. Maude Espagnacq, maîtresse de recherche à l’Irdes, a indiqué à cette occasion qu'un travail est "en cours" pour "comprendre ces disparités", avec "plusieurs hypothèses" dont, par exemple, les "éléments socio-économiques forts" susceptibles de peser sur les chiffres du nord. Autre hypothèse : les chiffres des départements "riches" tendent à supposer un lien entre situation économique et "meilleur prévention". Julie Labarthe, sous-directrice de l’observation de la solidarité à la Drees, a pour sa part évoqué le possible impact de certaines "pratiques institutionnelles" territoriales, après avoir d'emblée insisté sur le fait que "mesurer le handicap, ce n'est pas simple". C.M. |