Municipales : pas de vague de désengagement des maires, malgré tout...

Selon une enquête du Cevipof réalisée pour le ministère de l'Aménagement du territoire avec le soutien des associations d'élus du bloc local, 42% des maires souhaitent se représenter en mars 2026, un taux "conforme aux mandats précédents" à la même période et qui devrait encore progresser. 28% prévoient de renoncer et 30% sont indécis.

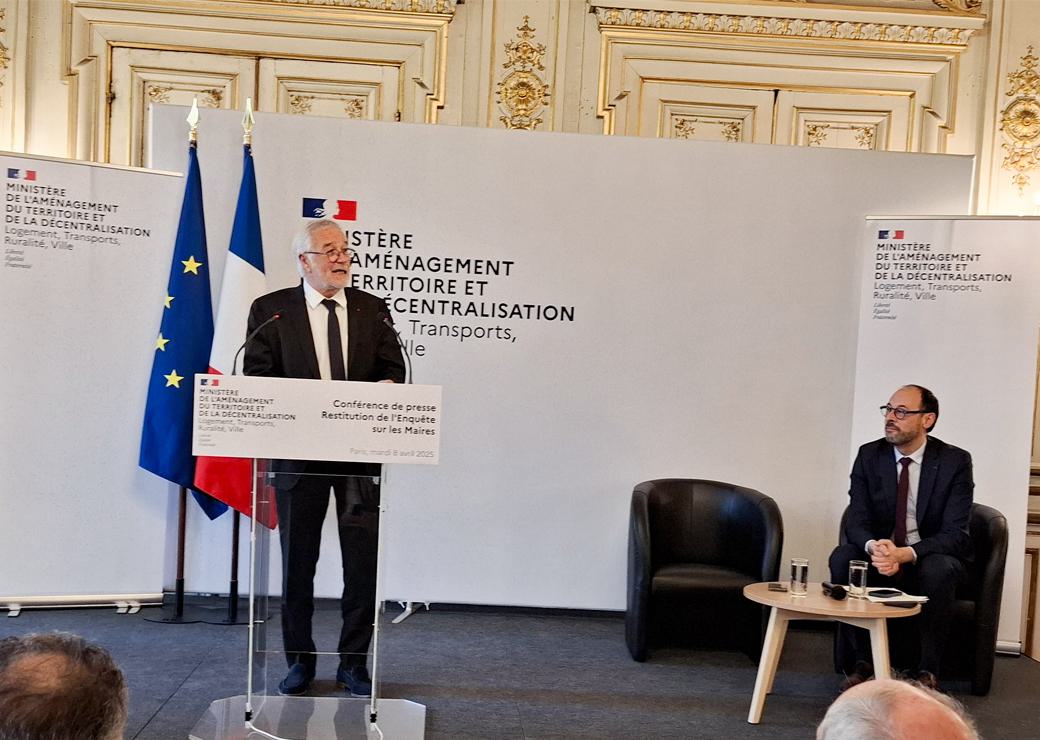

© C.M/ François Rebsamen et Martial Foucault

"Il n'y a pas de crise des vocations." Tel est le principal point que retient François Rebsamen des conclusions de l'étude sur "les intentions des maires sortants" à un an des municipales de 2026. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation avait réuni ce 8 avril à l'hôtel de Roquelaure les représentants des partenaires de cette étude réalisée par le Cevipof, à savoir les délégations aux collectivités de l'Assemblée et du Sénat ainsi que six associations d'élus du bloc local (AMF, Intercommunalités de France, France urbaine, Villes de France, APVF, AMRF). Des associations grâce auxquelles l'enquête a pu être largement diffusée et ainsi donner lieu à des réponses de la part de 5.200 maires – un échantillon inédit par sa taille et sa représentativité.

Pas de crise des vocations ? Du moins pas de l'ampleur de celle que l'on aurait pu craindre au fil de tout ce qui a pu être dit ces derniers temps sur le ras-le-bol des maires. Et du moins probablement pas supérieure à ce qui avait été constaté à la veille des précédentes élections municipales. Selon l'enquête en effet, 42% des maires souhaitent se représenter en mars 2026, un taux "conforme aux mandats précédents" à la même période (en 2019, cinq mois avant le scrutin, ils étaient 48% à vouloir se représenter), tandis que 28% prévoient de renoncer et que 30% sont indécis.

Ce chiffre de 42% serait d'autant plus notable que l'actuel mandat a été traversé par de multiples crises inédites – Covid, crise énergétique, crise budgétaire… –, a souligné Martial Foucault, le directeur du Cevipof, en présentant les résultats. "Malgré les difficultés, nombre de maires ont la volonté de se représenter" et "ce qui domine, c'est la volonté de servir", commente-t-il. Et selon lui, étant donné les 28% d'indécis, on devrait "peu à peu tendre vers 60% de maires prêts à se réengager", sachant que depuis 2014, les élections municipales donnent lieu à un renouvellement d'environ 40%.

Question d'ancienneté

Les choses varient en fait sensiblement en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la taille de la commune. "Cela va du simple au double", constate Martial Foucault : en gros, plus la commune est grande, plus l'intention de se réengager est importante. Elle passe de 40% pour les maires de communes de moins de 250 habitants (et 36% pour la tranche 250-500 habitants) à 70% dans les villes de 9.000 à 30.000 habitants.

Autre variable : l'ancienneté dans le mandat. Parmi les maires dont c'est le premier mandat, 47% ont déjà prévu de se représenter. Parmi ceux qui ont déjà enchaîné cinq mandats en revanche, ils ne sont plus que 35%. Il y a le facteur âge bien sûr. Mais il y a aussi l'expression d'"une lassitude". "Il est temps de passer la main", "envie de repos", disent les verbatims.

S'agissant de l'âge, les choses sont claires et plutôt logiques : les maires de moins de 35 ans sont trois fois plus nombreux (62%) que les plus de 75 ans (22%) à vouloir poursuivre. Sauf qu'on ne compte que 3% de maires de moins de 35 ans... La moyenne d'âge des maires : 60 ans. Et 40% de ces élus sont des retraités. L'âge prime même visiblement sur la difficulté à concilier mandat et vie professionnelle car les actifs sont plus nombreux à vouloir se représenter que les retraités. En tout cas, on comprend vite que la question du renouvellement des générations va se poser.

Des citoyens trop exigeants ?

L'enquête s'est intéressée aux raisons des possibles renoncements. Ainsi qu'à une "dimension plus subjective", pour établir une sorte de "thermomètre du bonheur des élus", tel que l'exprime Martial Foucault, qui constate que "lorsque tout va bien dans la vie personnelle d'un élu", il y a davantage de chances qu'il se représente. Un regard optimiste porté sur l'avenir est lui aussi un booster.

S'agissant des raisons "institutionnelles" au renoncement, le trio de tête est net : une trop forte exigence des citoyens (20%), des ressources financières insuffisantes (19%) et des "difficultés de fonctionnement du conseil municipal" (18%). Quant aux raisons personnelles, la première pourra surprendre : le sentiment d'avoir atteint ses objectifs ! La deuxième en revanche est bien connue : le "sentiment d'insécurité et de surexposition face aux comportements des citoyens". Une problématique plus large que celle des violences.

Sur cette question des violences, qu'il s'agisse d'incivilités, d'injures et insultes, d'attaques sur les réseaux sociaux, de harcèlement moral ou d'agressions physiques… le Cevipof constate que les courbes qui étaient en hausse depuis 2020 ont "pour la première fois" connu en 2025, si ce n'est une baisse, du moins un tassement. Le problème reste toutefois prégnant : 61% des maires ont déjà été confrontés à des incivilités, et 7% à une agression physique.

La solitude du maire

Concernant les moyens, au-delà des moyens financiers, Martial Foucault a tenu à mettre en avant l'enjeu des moyens humains : "Il y a de grandes inégalités sur les ressources humaines et c'est souvent un élément de renonciation des maires" dit-il, rappelant que dans nombre de toutes petites communes, la seule ressource est une secrétaire de mairie à quart-temps… Et le chercheur d'évoquer "la solitude" du maire : "À la question 'sur qui pouvez-vous compter ?', les élus répondent la secrétaire de mairie – ou le DGS –, certains adjoints, et les services de l'État". D'ailleurs, selon lui, lorsqu'un maire exprime "une profonde désillusion", une "frustration", cela inclut souvent le fait de ne pas pouvoir suffisamment compter sur les autres élus municipaux. La ministre déléguée Françoise Gatel, qui assistait à la présentation, l'a dit aussi : "Beaucoup de maires taisent les souffrances qui s'exercent au sein des conseils municipaux des communes de moins de 1.000 habitants". D'où, a-t-elle fait valoir, le bien-fondé de la proposition de loi adoptée la veille (voir notre article).

Interrogés sur les dossiers les plus difficiles, le champion toutes catégories est… l'urbanisme ! Un maire sur deux juge difficile la gestion de l'urbanisme. Suivent "la sécurité" (42%) et "l'aménagement de l'espace" (38%), champ qui de surcroît chevauche celui de l'urbanisme.

Les activités apportant le plus de satisfaction aux maires ? Les cérémonies, les inaugurations, les rencontres informelles avec les citoyens…"L'appétence est moindre" en revanche, relève Martial Foucault, pour les réunions publiques et les réunions avec les services de l'État.

L'attente d'un statut de l'élu

"Nous ne sommes pas au bord du gouffre, c'est un début de surprise et c'est encourageant quant à la capacité de résilience des élus", a reconnu Guy Geoffroy, vice-président de l'Association des maires de France, tout en invitant à ne pas oublier les 12% de maires ayant abandonné leur mandat en cours de route depuis 2020 et à ne pas occulter les "fragilités". Selon lui, l'élaboration d'un statut de l'élu "sera peut-être ce qui va permettre aux hésitants de sauter le pas".

Bernard Delcros, le président de la délégation sénatoriale aux collectivités, a lui aussi jugé les résultats de l'étude "plutôt rassurants" et rejoignant ce qu'il "ressent" dans son département du Cantal. Et a, lui aussi, évoqué la nécessité de "faciliter l'exercice du mandat" et donc d'examiner le texte sur le statut de l'élu avant la fin de la session parlementaire. François Rebsamen a assuré se "battre" pour "que ce texte passe d'ici fin mai ou début juin".