Lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective : à quand une ingénierie territoriale ?

Une étude de l'Inrae s'est intéressée à la lutte contre le gaspillage alimentaire à travers la distribution des "excédents" des cuisines centrales franciliennes, préconisant de mieux les "piloter" et de mieux identifier la diversité des "receveurs" présents dans le voisinage. Une démarche qui relève d'une ingénierie territoriale "encore inexistante aujourd'hui" et que les auteurs verraient bien confiée aux collectivités locales.

© INRAE et PxHere

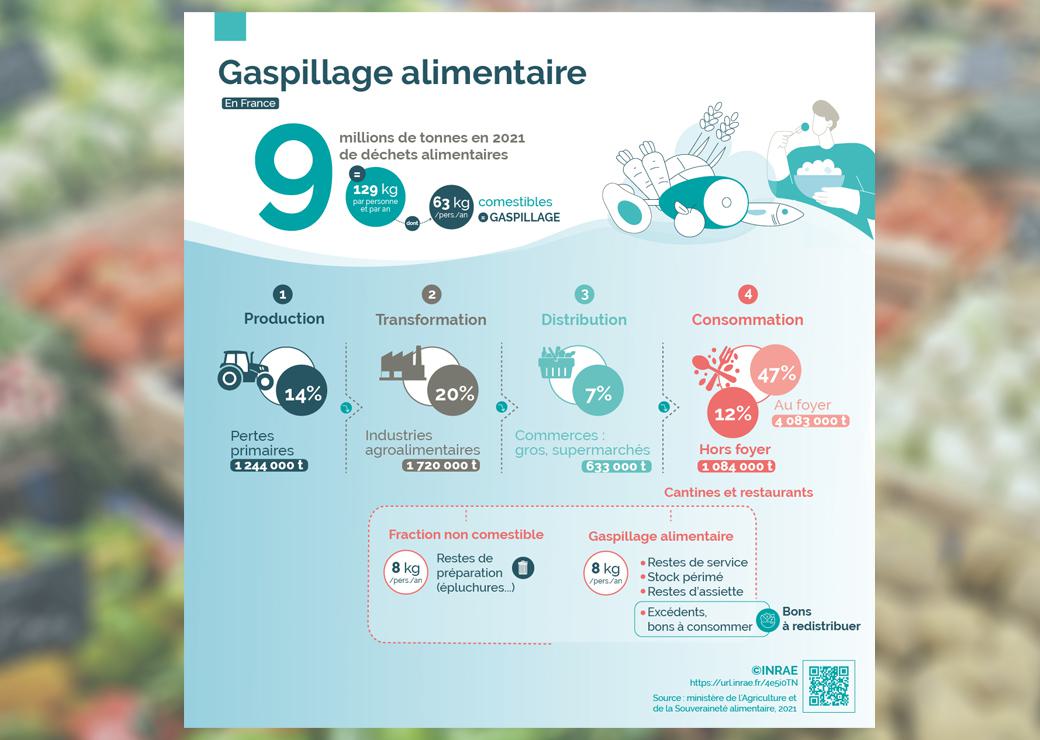

C'est tout le paradoxe : la précarité alimentaire en France ne cesse de s'étendre aux étudiants, travailleurs précaires, familles, retraités… les politiques publiques actuelles de soutien à l'aide alimentaire ne couvrent pas l'intégralité des besoins mais le gaspillage alimentaire perdure. En 2020, il représentait 8,7 millions de tonnes soit 129 kg par personne et par an en France (Eurostat, 2022). Dans le privé, certaines enseignes comme Monoprix, ou KLM sur ses vols, recourent déjà à l'intelligence artificielle pour mieux le maîtriser, avec succès. Côté restauration collective, l'IA n'est pas encore d'actualité. Mais l'Institut national de la recherche agronomique (Inrae) s'est intéressé au phénomène dans une étude publiée début juin 2024. Rappelons que la restauration collective englobe la restauration scolaire de la crèche à l'université ; la restauration médicosociale dans les hôpitaux et maisons de retraite ; la restauration d'entreprise ou bien encore la restauration des centres de vacances, de l'armée, des prisons… Et cette restauration collective représente tout de même 12% du total du gaspillage alimentaire, jusqu'à 30% de gaspillage par repas. Encore un dernier chiffre : la moyenne serait de 120 grammes de denrées jetées par repas et par convive (Ademe 2020).

Une obligation de la loi Egalim

Pour lutter contre ce fléau, depuis 2018, la loi Egalim soumet les établissements qui servent plus de 3.000 repas par jour à l'obligation de s'engager dans une politique de partenariat avec au moins une association d'aide alimentaire pour donner "ses excédents", définit par l’arrêté du 21 décembre 2009 (1). Ceux-ci peuvent être proposés aux convives ou donnés aux associations de lutte contre la précarité alimentaire. En principe...

Car le projet Newlink, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de l'Inrae et qui s'est intéressé au phénomène dans les cuisines centrales franciliennes, révèle les obstacles du processus. Les chercheurs ont étudié le maillon de collecte et de redistribution de ces fameux excédents de repas vers les associations et ont observés deux débouchés sur le terrain :

- soit la vente au personnel de l'établissement, à des collaborateurs ou à l'extérieur ;

- soit le don, défiscalisé ou non, à des associations d'aide alimentaire.

Cette distribution peut se faire directement, ou avec l'aide d'intermédiaires (services rémunérés ou associatifs), avec ou sans application numérique.

Difficulté à identifier les sources, estimer les volumes

L'étude pointe "la difficulté pour les intermédiaires logistiques à identifier les sources et estimer leurs volumes et localisation : bien souvent les quantités d'excédents ne sont pas documentées par la restauration collective, et ceci même quand les intermédiaires mettent à disposition un outil informatique de suivi".

Les acteurs de la restauration collective manquent, quant à eux, d'information sur les intermédiaires et associations d'aide alimentaire présents dans leur périmètre géographique. "Or cette connaissance est déterminante dans la mise en œuvre d'une collaboration de don", souligne l'étude. D'où cette préconisation des auteurs de l'étude de mieux piloter les excédents : "quels produits ? dans quelles quantités ? quand et où ?" - et de mieux identifier la diversité des "receveurs" présents dans le voisinage, en qualifiant leurs besoins pour adapter les dons.

Pour l'État, un rôle de communication et de garant du cadre

"Cela relève d'une ingénierie territoriale encore inexistante aujourd’hui", estiment les auteurs qui pensent que "les collectivités locales pourraient accompagner la structuration de ces nouvelles filières au titre du développement économique, de la restauration collective ou de l'action sociale". "L'État pourrait avoir un rôle de communication et de garant du cadre", ajoutent-ils.

Selon l'étude, "une structuration pérenne des filières passe par un accompagnement de la restauration collective mais également des associations d'aide alimentaire" : formation à la maîtrise des risques dans la chaîne alimentaire, habilitation à utiliser ces excédents, réorganisation des approvisionnements.

Signalons qu'il existe par ailleurs plusieurs guides du don alimentaire qui gagneraient à être mieux connus : guide du don des représentants des professionnels de l’alimentaire, guides de l'Ademe pour un don de qualité 2023 ou encore guide de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes destiné spécifiquement à la restauration collective en 2013.

(1) Les excédents sont définis par l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant (art 2). Un excédent est défini comme "une préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu’au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des consommateurs ou un produit stable à température ambiante, préemballé en portions individuelles".