Projets Explore2 - Life Eau&Climat : de premiers résultats livrent des clés de gestion sur le futur de l’eau

En fournissant des projections hydro-climatiques à une échelle territoriale et des outils de diagnostic et d’aide à la décision, les projets Explore2 et LIFE Eau&Climat ont pour objectif commun d’accompagner les acteurs des territoires pour engager des stratégies d’adaptation de la gestion de l'eau face au changement climatique. Les résultats, qui viennent tout juste d’être dévoilés, associés à une batterie d’outils et de guides, sont d’ores et déjà accessibles via le centre de ressource Gest’Eau et le nouveau portail dédié baptisé DRIAS-Eau.

© Explore 2 et Pumbaa80 CC BY-SA 2.5

Les résultats sur les projections des ressources en eau en France, jusqu’en 2100, des projets Explore2 et LIFE Eau&Climat, coordonnés par l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et l’OiEau (l’Office international de l’eau), ont été présentés lors d’un brief presse organisé, ce 27 juin, à la veille du séminaire de restitution de ces deux projets complémentaires, qui arrivent à leur terme en 2024. Ces projections, établies à partir des derniers scénarios climatiques du GIEC, sont intégrées dans "un ensemble d’outils d’aide à la décision développés pour et avec les acteurs concernés". Objectif : donner à voir les futurs possibles des ressources en eau pour accompagner les territoires dans l'adaptation des stratégies de gestion de l'eau au niveau local face au changement climatique.

Quel lien entre les évolutions du climat et celles de l'hydrologie des bassins versants ? Sur quelles bases scientifiques construire des démarches d'adaptation au changement climatique pour garantir une gestion durable des hydrosystèmes ? Ce sont les questions auxquelles s'intéresse le projet Explore2 et sur lesquelles il apporte une première brique de connaissances pour prendre des décisions éclairées en termes de planification d’adaptation et de passage à l’action.

Un maillage territorial plus fin que pour Explore 2070

Officiellement lancé en juillet 2021, le projet Explore2, porté par l’Inrae (volet scientifique) et l’OiEau (volet transfert des résultats), qui s'inscrit dans la suite directe de l'étude Explore 2070, reflète l’état actuel des connaissances scientifiques sur le changement climatique et l’hydrologie de l’hexagone (et de la Corse). Une mise à jour bienvenue dix ans après le précédent projet. L’exercice a d’ailleurs vocation à être reconduit, notamment au gré "des progrès de la modélisation du climat et des travaux du GIEC", et "à terme, prendre en compte les actions anthropiques pour intégrer des scénarios de gestion et d’usage de l’eau et représenter le cycle de l’eau altéré par les actions humaines", précise l'étude.

Le projet Explore2 produit un ensemble de projections "inédit" en Europe de par l’ampleur des données prises en compte (jusqu'à 2.100) et la finesse de l’échelle de résolution spatiale - 4.000 points de simulations (contre 1.500 modélisés dans le précédent projet) - sur un maillage territorial de 8x8 km. Cela devrait permettre "d’engager ces fameuses études territoriales à une échelle locale, notamment pour apprécier les tensions éventuelles sur la ressource en eau et examiner les vulnérabilités des territoires au changement climatique", relève Eric Sauquet (Inrae), co-pilote scientifique d’Explore2.

D’autant que le projet comporte désormais un volet accompagnement des acteurs (dont se charge OiEau) - une autre plus-value par rapport au projet précédent - pour "recueillir leurs besoins et leurs priorités" et "progresser collectivement sur la prise en main des données". Pour faciliter la compréhension et l’utilisation des résultats scientifiques sur les projections hydro-climatiques, Explore2 a associé un comité d’utilisateurs dès le démarrage du projet. Une variété de supports est par ailleurs proposée pour la diffusion des résultats (Portail DRIAS-Eau, rapports techniques, fiches de synthèse, MOOC etc.).

Entrevoir les futurs possibles de la ressource en eau

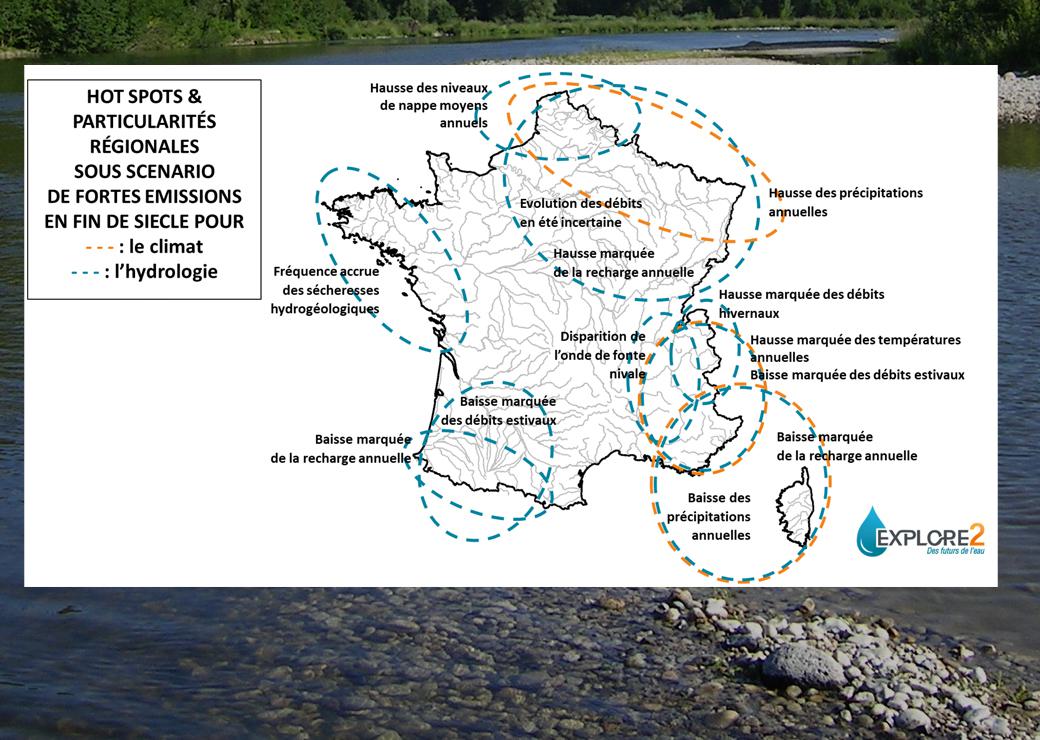

Explore 2 fournit des projections, à travers des séries temporelles, qui décrivent les températures, les précipitations et d’autres variables climatiques utiles pour modéliser l’hydrologie. Gare toutefois à ne pas "surinterpréter" ces résultats. Les projections hydro-climatiques d’Explore2 "ne sont pas des prévisions", insiste Eric Sauquet. Elles illustrent "des futurs possibles du climat et de l’eau", obtenus pour trois scénarios choisis d’émissions de gaz à effet de serre du GIEC. Ces "grandes tendances" - focalisées sur le scénario d’émissions fortes (ou modérées) à la fin de siècle - montrent les incertitudes sur le cycle hydrologique et présentent des "narratifs" très contrastés à travers quatre cartes. Un parti pris destiné à montrer "qu'il n'y a pas qu'une mais des trajectoires, y compris pour un même scénario d'émissions".

Intensification des sécheresses, saisonnalité des pluies, débits de crue incertains...

Sans trop de surprise, la France se réchauffe…Le réchauffement moyen projeté en fin de siècle est de l’ordre de +4°C (entre +3°C et +5,5°C selon les modèles), avec des étés beaucoup plus chauds, 4,5°C en moyenne (fourchette entre +3,5°C et +7°C), par rapport à la période de référence (1976-2005). Sur la pluviométrie, il y a beaucoup plus d’incertitudes sur les cumuls annuels. Les projections montrent "des différences très marquées entre hiver et été", avec une hausse de +24% dans le Nord en hiver et +13% dans le Sud, mais à l’inverse, une forte baisse en été de -23% en moyenne sur le pays (fourchette de -49 % à +5%) et jusque -30% dans le Sud-Ouest.

Pour le scénario d’émissions fortes, "les projections suggèrent une hausse de la recharge hivernale des aquifères (précipitations qui s’infiltrent dans le sous-sol) en fin de siècle, à l'exception du pourtour méditerranéen et d’une partie de la Bretagne". L’évapotranspiration tendancielle va augmenter avec une estimation en fin de siècle à +25%. "La surface de l’hexagone touchée par un événement de sécheresse météorologique (déficit de précipitations) aujourd’hui de type décennal double en fin de siècle (près de 20%) par rapport à la situation actuelle ; celle touchée par une sécheresse des sols triple". "C’est un phénomène que l’on risque d’observer de façon beaucoup plus récurrente et avec une ampleur beaucoup plus importante que dans le passé", remarque Eric Sauquet.

Les sécheresse hydrologiques seront quant à elles "beaucoup plus sévères" (changement médian de l’ordre de -40% sur le QMNA5 dans le Sud de la France). L’évolution du débit annuel est elle aussi marquée par de fortes incertitudes. Mais les projections s’accordent sur une baisse des débits estivaux en fin de siècle (autour de -30% pour le scénario d’émissions fortes ; autour de -15% sous scénario d’émissions modérées), héritage de l’évapotranspiration et de la diminution des précipitations estivales. Les assèchements des cours d’eau en tête de bassin (assecs) devraient également progresser dans la majorité des régions et seraient plus précoces et plus longs, avec un retour d’eau retardé. Pour le scénario fortes émissions, ils devraient atteindre 25% à 30% du territoire en fin de siècle contre 15-20% actuellement. Autre point d’incertitudes : les débits de crue. Les processus peuvent se compenser, autrement dit, les précipitations extrêmes et l’état de saturation du bassin versant vont avoir potentiellement des "effets antagonistes".

Enfin, sur la piézométrie (niveau des nappes), les projections s’accordent en Bretagne sur une baisse des niveaux moyens annuels et en été. Sur le Bassin parisien et en région Poitou-Charentes, la dispersion entre les projections est la plus importante, avec des augmentations des niveaux de nappe sur le Bassin parisien, la Basse-Normandie, la région Hauts-de-France et le nord du bassin de la Loire, et des diminutions des niveaux de nappe en Poitou-Charentes, dans le département du Tarn-et-Garonne et en Alsace.

L’indispensable accompagnement des acteurs

C’est le moteur du projet LIFE Eau&Climat, lancé en septembre 2020, piloté par l’OiEau, et soutenu financièrement par la Commission européenne, qui cible particulièrement les structures porteuses des Sage (schémas d’aménagement et de gestion de l’eau) - 21 Sage y sont impliqués, soit environ 10% - et leurs commissions locales de l’eau (CLE). Et plus largement, il s’adresse "à tous les acteurs intéressés par la gestion locale de l’eau : urbanistes, usagers de l’eau, peu importe le secteur concerné", relève Sonia Siauve (OiEau), coordinatrice du projet LIFE Eau&Climat. Au total, le projet associe 14 partenaires : 9 partenaires territoriaux, tous porteurs de Sage, appuyés par cinq partenaires techniques (dont l’Inrae et Météo France).

Concrètement pour aider à la prise de décision, LIFE Eau&Climat a développé un outil de diagnostic des vulnérabilités à l’échelle locale des bassins et un outil de définition de trajectoires d’adaptation de la ressource en eau au changement climatique sur le modèle de l’outil TACCT (Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires), développé par l’Ademe. "Il y avait également un besoin de faciliter l’accès aux données spécifiquement pour les gestionnaires de l’eau", souligne Sonia Siauve. La création d’un nouveau portail porté par Météo France (opérationnel depuis mars 2023), baptisé DRIAS-Eau (extension du DRIAS-Climat) y répond, en rendant accessibles les données hydro-climatiques, notamment issues du projet Explore 2, avec des cartographies et projections hydrologiques (eaux de surface et eaux souterraines). Les observatoires des Sage font également partie des outils pertinents pour centraliser et diffuser les données locales (débits des cours d’eau, niveaux piézométriques, observation d’assecs, température, pluviométrie, évapotranspiration…).

Faciliter la mobilisation des acteurs locaux

"Certains bassins impliqués dans le projet étaient déjà très en avance, très matures dans leur trajectoire d’adaptation, et d’autres moins, donc il y a eu un échange entre pairs très important", explique Sonia Siauve. Faciliter la mobilisation des acteurs locaux grâce à des recommandations basées sur une analyse de pratiques a constitué un autre axe de travail. Il en a résulté une boîte à outils et un guide de recommandations compilant des retours d’expériences. Un livre blanc, développé par l’Inrae, guide les gestionnaires de l’eau pour "bien utiliser les données, comprendre ce que les bureaux d’études avec lesquels ils contractent font, ne serait-ce que pour construire un cahier des charges ou pour faire une étude prospective", observe également Sonia Siauve.

Il y a aussi eu tout un travail sur la réplicabilité et la transférabilité des résultats, le transfert de connaissances et les échanges entre les chercheurs et les gestionnaires, notamment autour de sessions d’information pour chacun des bassins, en coordination avec les agences de l’eau. "Les deux projets ont eu à coeur de mettre les acteurs au centre de leur démarche, on a voulu que tout ce que l’on fasse soit compréhensible, compris, utile et utilisable par tous les acteurs", insiste-t-elle.

En complément de ces outils, diverses actions ont été menées tout au long du projet par les gestionnaires de l’eau dans les territoires : réalisation d’études de gestion quantitatives, modélisation hydrologique, journées d’échanges, création d’un observatoire citoyen, rédaction de guides à destination des collectivités. A l’exemple de l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Vienne qui a réalisé, sur la base d’une étude prospective à l’échelle du bassin de la Vienne, un guide d’adaptation à destination des communes et intercommunalités, avec des exemples concrets de solutions d’adaptation et des fiches ressources, notamment sur la sobriété dans les bâtiments publics.